III.

В предыдущей главе были сведены данные, характеризующие степень имущественного обеспечения крестьян и размеры их хозяйства в разных группах. Теперь следует свести данные, определяющие характер хозяйства крестьян различных групп, способ и систему ведения хозяйства.

Остановимся прежде всего на том положении Постникова, что «производительность крестьянского труда и рабочая способность семьи значительно повышается с увеличением размеров хозяйства» и употреблением пашен (с. X). Автор доказывает это положение, исчисляя, сколько приходится работников и рабочего скота на данную посевную

[393]

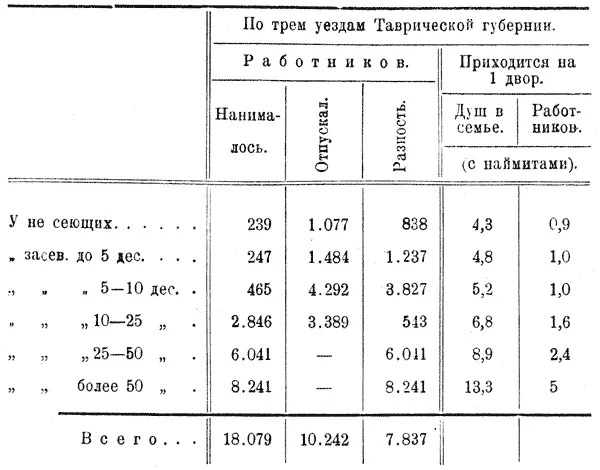

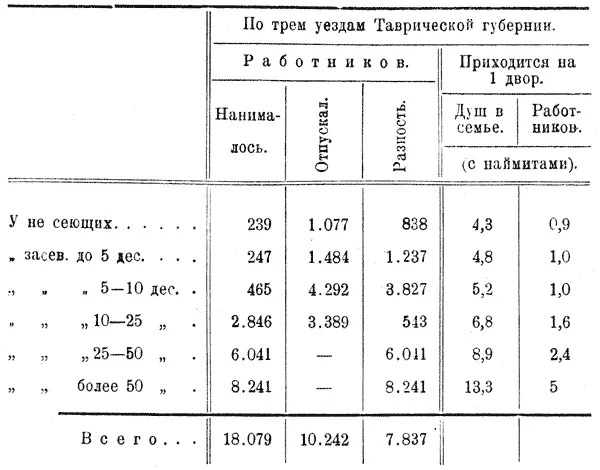

площадь в разных экономических группах. При этом пользоваться данными о составе семей невозможно, так как «низшие экономические группы часть своих работников отпускают на сторону, в батраки, а высшие группы принимают к себе батраков» (с. 114). Таврическая земская статистика не дает числа нанимаемых и отпускаемых рабочих, и Постников вычисляет приблизительно это количество, исходя из данных земской статистики о количестве дворов, нанимавших работников, и из расчета, сколько необходимо работников на данный размер пахатной площади. Постников признает, что эти вычисленные данные не могут претендовать на полную точность, но он думает, что его расчет может значительно изменить состав семьи только в 2-х высших группах, потому что в остальных число наймитов небольшое. Сравнивая вышеприведенные данные о составе семей с нижеследующей таблицей, читатель может проверить правильность этого взгляда:

|

По трем уездам Таврической губернии. |

| Работников |

Приходится на 1 двор |

| Нанималось. |

Отпускал. |

Разность. |

Душ в семье. |

Работников. |

| (с наймитами). |

| У не сеющих..... |

239 |

1.077 |

838 |

4,3 |

0,9 |

| „ засев. до 5 дес |

247 |

1.484 |

1.237 |

4,8 |

1,0 |

| „ „ 5-10 дес |

465 |

4.292 |

3.827 |

5,2 |

1,0 |

| „ „ 10-25 „ |

2.846 |

3.389 |

543 |

6,8 |

1,6 |

| „ „ 25-50„ |

6.041 |

— |

6.011 |

8,9 |

2,4 |

| „ „ более 50 „ |

8.241 |

— |

8.241 |

13,3 |

5 |

| Всего... |

18.079 |

10.242 |

7.837 |

|

|

Сравнивая этот последний столбец с данными о составе семей, мы видим, что Постников несколько уменьшил число

[394]

рабочих в низших группах и увеличил в высших. Так как цель его — доказать, что с увеличением размеров хозяйства уменьшается число рабочих на данную посевную площадь, то, следовательно, приблизительные выкладки автора могли скорее ослабить, чем усилить это уменьшение.

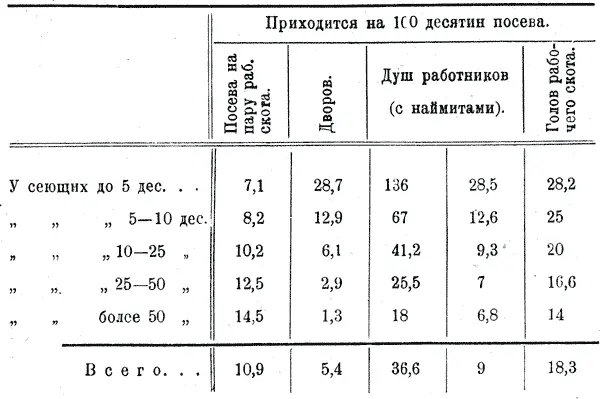

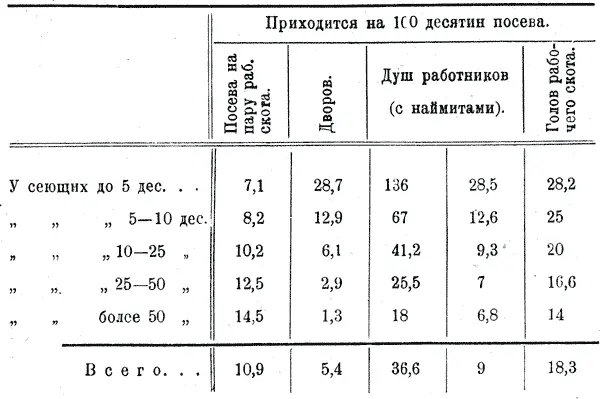

После этого предварительного расчета, Постников дает такую таблицу соотношений посевной площади с количеством работников, рабочего скота, затем населения вообще в разных группах крестьян (с. 117).

|

Приходится на 100 десятин посева. |

| Посева на пару раб. скота. |

Дворов. |

Душ работников (с наймитами). |

Голов рабочего скота, j |

| У сеющих до 5 дес... |

7,1 |

28,7 |

136 |

28,5 |

28,2 |

| „ „ „ 5-10 дес. |

8,2 |

12,9 |

67 |

12,6 |

25 |

| „ „ 10-25 „ |

10,2 |

6,1 |

41,2 |

9,3 |

20 |

| „ „ 25-50 „ |

12,5 |

2,9 |

25,5 |

7 |

16,6 |

| „ „ более 50 „ |

14,5 |

1,3 |

18 |

6,8 |

14 |

| Всего... |

10,9 |

5,4 |

36,6 |

9 |

18,3 |

«Таким образом, с увеличением размера хозяйства и запашки у крестьян расход по содержанию рабочих сил, людей и скота, этот главнейший расход в сельском хозяйстве прогрессивно уменьшается, и у многосеющих крестьян делается почти в 2 раза менее на десятину посева, чем у групп с малой распашкой» (с. 117).

То положение, что расход на работников, и рабочий скот является преобладающим в сельском хозяйстве, автор подтверждает ниже, па примере подробного бюджета одного меннонитского хозяйства: из всего расхода 24,3% составляет расход для хозяйства, 23,6% — расход на рабочий скот и 52% на работников (с. 284).

Своему заключению о повышении производительности труда по мере повышения размеров хозяйства Постников

[395]

придает большое значение, что видно и из приведенной выше цитаты, помещенной им в предисловии и нельзя не признать его действительную важность, — во-первых, по изучению экономического быта нашего крестьянства и характера хозяйства в различных группах; во-вторых, по общему вопросу о соотношении мелкой и крупной культуры. Этот последний вопрос сильно запутан многими авторами, и главной причиной путаницы было то, что сравнивались хозяйства не однородные, а поставленные в различные общественные условия, отличающиеся по самому типу ведения хозяйства; сравнивались, например, хозяйства, в которых доход извлекается посредством производства сельско-хозяйственных продуктов, с хозяйствами, в которых доход извлекается эксплоатацией нужды других хозяйств в земле (например, хозяйства крестьянское и помещичье в эпоху, непосредственно следующую за реформой 1861 г.) Постников совершенно свободен от этой ошибки и не забывает основного правила сравнения: чтобы сравниваемые явления были однородны.

Читать дальше