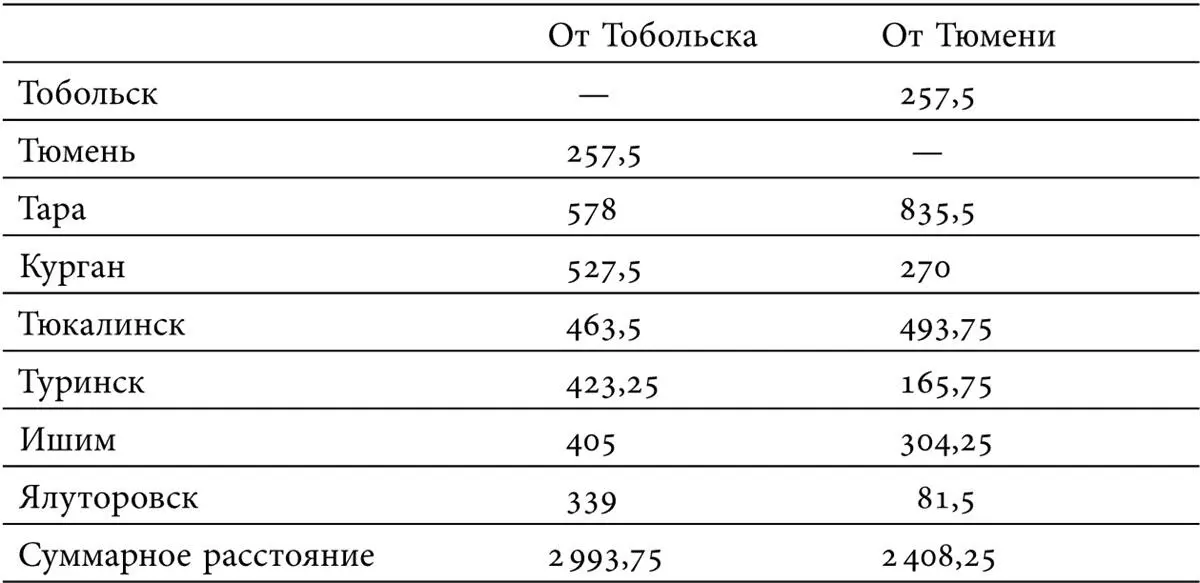

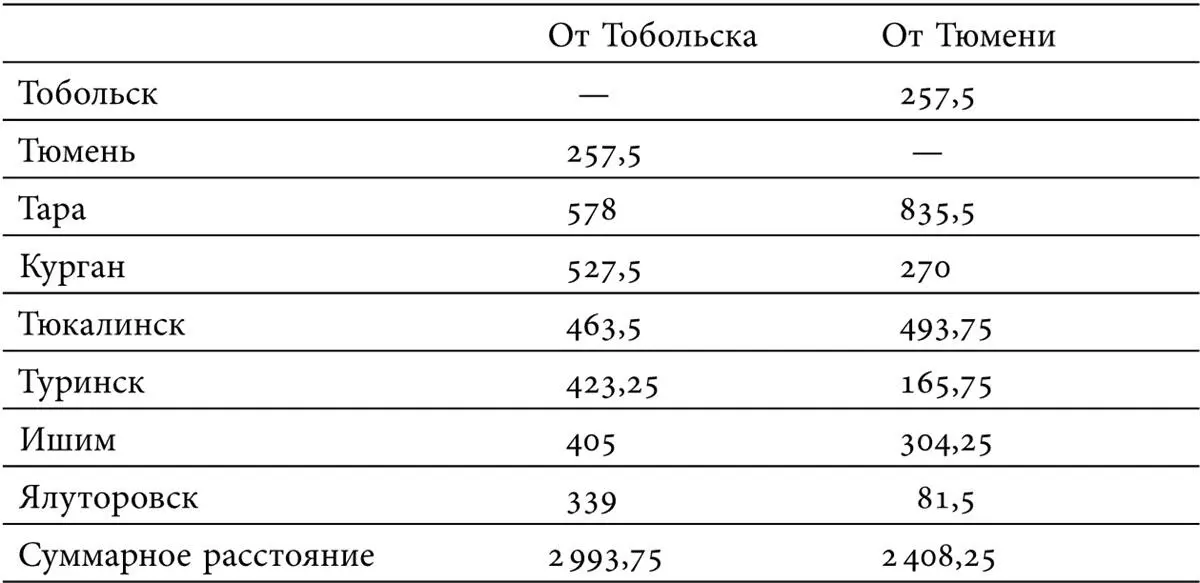

Таблица 2. Расстояние от Тобольска и Тюмени до городов Тобольской губернии, исключая Березов и Сургут (в верстах) [513]

Неудивительно поэтому, что предложение разместить окружной суд в Тюмени было озвучено почти сразу. Тюменцы считали, что его расположение в городе будет более «выгодным и удобным» не только для них, но и для всей губернии. В 1897 году горожане организовали депутацию в Курган, в котором некоторое время находился министр юстиции Н. В. Муравьев, и подали последнему ходатайство о необходимости перенесения судебного учреждения из Тобольска в Тюмень, предлагая даже внушительную сумму на постройку специального здания [514]. Однако миссии изначально грозил провал: петиция, по сути, указывала на недостатки осуществляемого в те дни преобразования, когда глава министерства в своих речах повсеместно хвалил безупречность положений реформы. Последние, по его заверению, обуславливались «глубоко обдуманными соображениями первостепенной государственной важности» [515]. В результате бюрократического упорства членам Тобольского окружного суда на протяжении двадцати лет приходилось преодолевать огромные расстояния, чтобы донести правосудие до населения южных районов губернии.

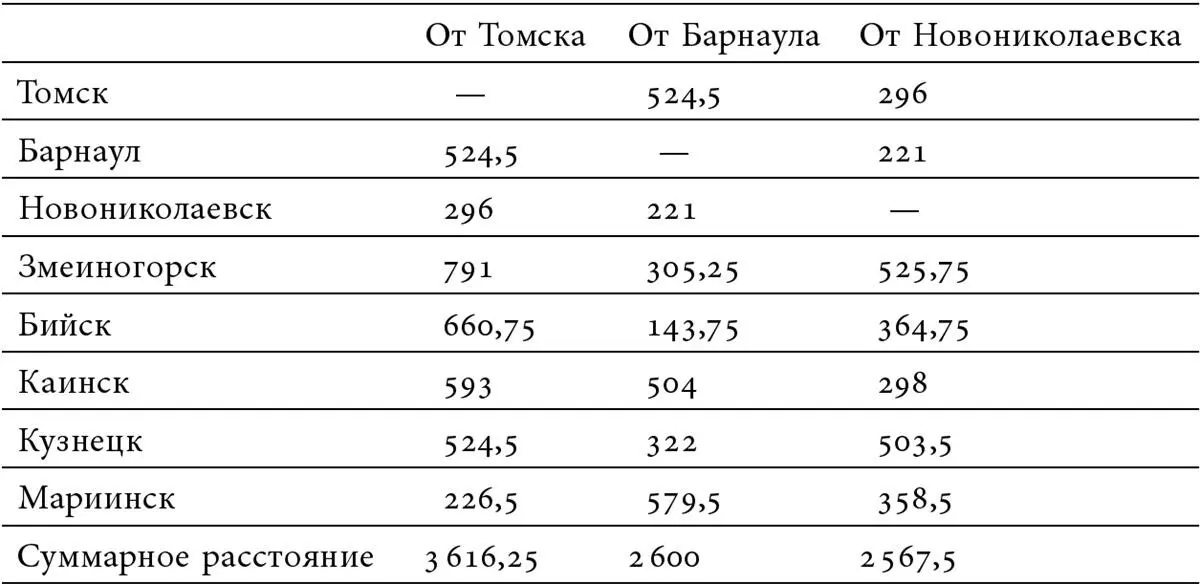

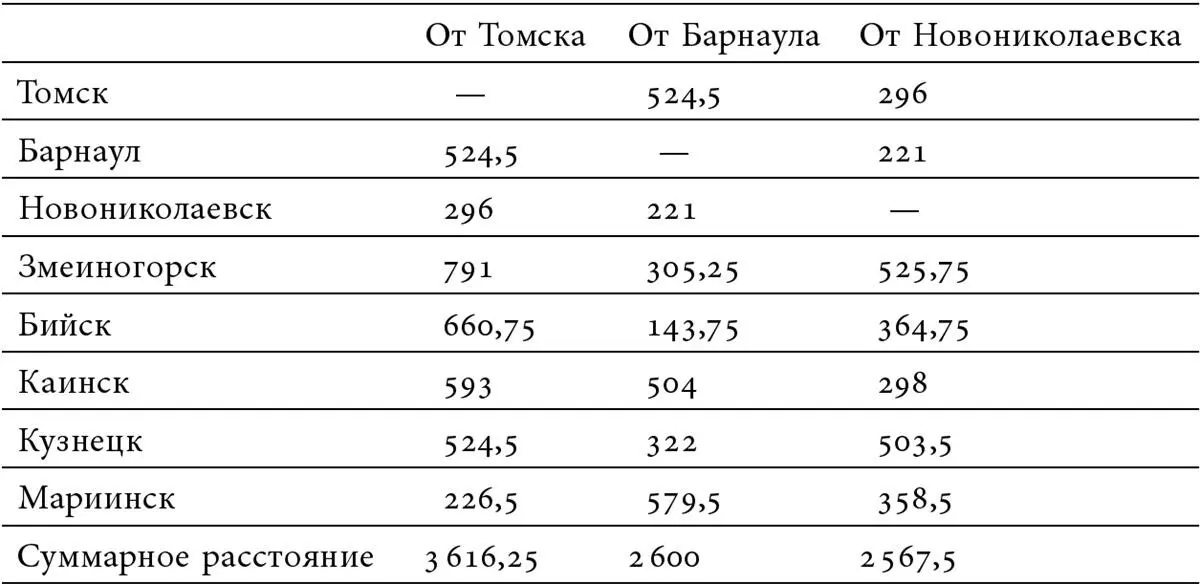

Томск играл важнейшую роль в жизни своей губернии, однако и его географическое положение было уязвимо: он располагался на самом севере административно подведомственной территории. Соответственно, установленному в городе окружному суду все выездные сессии предстояло совершать в южном направлении. Из-за расположения на границе территориальной единицы расстояние, которое должны были преодолевать члены судебного учреждения, являлось всегда существенным. Это стимулировало появление проектов организации окружных судов в Барнауле и Новониколаевске (современный Новосибирск), располагавшихся ближе к целому ряду городов Томской губернии (таблица 3). К тому же на 1897 год в удаленных от Томска районах Алтая проживало большинство населения этой административной единицы. По данным переписи, население Барнаульского, Бийского, Змеиногорского и Кузнецкого округов составляло 69 % жителей губернии [516].

Таблица 3. Расстояние от Томска, Барнаула и Новониколаевска до городов Томской губернии (в верстах) [517]

Развитие средств и путей сообщения в Томской губернии имело свою особенность. С одной стороны, сюда была проложена железная дорога, а с другой, этот путь являлся для Томска лишь ответвлением Транссибирской магистрали и ее тупиком, что предопределяло городу малоперспективное с точки зрения значимости в регионе положение. Транссиб пролег по северу губернии и напрямую связал только города в ее равнинной части (Томск, Каинск, Мариинск), создав условия для формирования нового крупного города на пересечении с Обью – Новониколаевска. До ввода в эксплуатацию Алтайской железной дороги (1915) [518]южный сектор провинции использовал прежнюю систему сухопутных дорог и речных путей. А ведь именно этот район, как было уже доказано, представлял для Томского окружного суда наибольшую нагрузку в части организации выездных сессий [519].

По сравнению с западносибирской ситуацией, локализация Красноярского окружного суда с точки зрения учета социальных и пространственных факторов была безукоризненной. Учреждение находилось в крупнейшем и центральном городе Енисейской губернии, бывшем к тому же главным транспортным узлом региона. Удобства выездных сессий здесь определялись развитыми путями сообщения до Минусинска, Енисейска, Канска [520]и Ачинска. Первые два города располагались в противоположных направлениях от Красноярска (Енисейск – север, Минусинск – юг) и стояли на судоходном Енисее. С западной стороны от административного центра находился Ачинск, а с восточной – Канск, так же как и Красноярск, стоявшие на Транссибе и Сибирском тракте. Сведения о заседаниях Красноярского окружного суда вне губернского города в начале ХХ столетия показывают вполне благополучную картину (таблица 4). На протяжении десятилетия с середины 1900‐х по середину 1910‐х годов число выездов распределялось по городам достаточно ровно, пропорционально численности населения: к 1911 году в Минусинском уезде проживало 265 тысяч, Канском – 237 тысяч, Ачинском – 184 тысячи, Енисейском – 76 тысяч человек [521]. Общее число выездов имело тенденцию к увеличению, но этот процесс едва ли следует расценивать как указание на ухудшение ситуации.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу