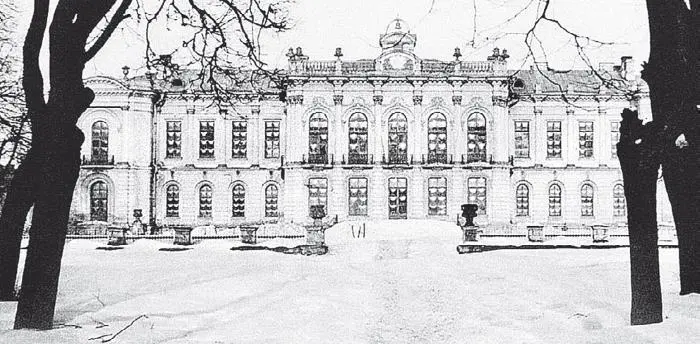

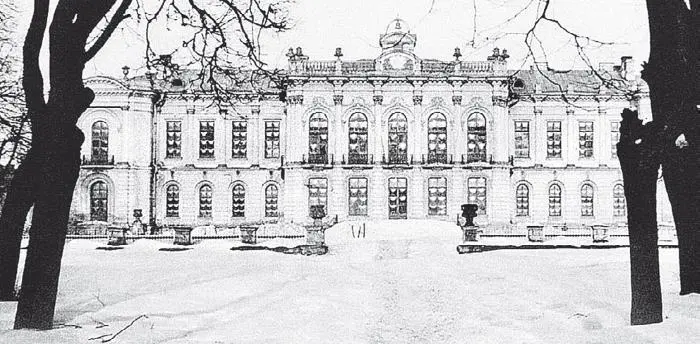

Главный дом Петровской земледельческой Академии.

Парковый фасад. Фото 1920-х

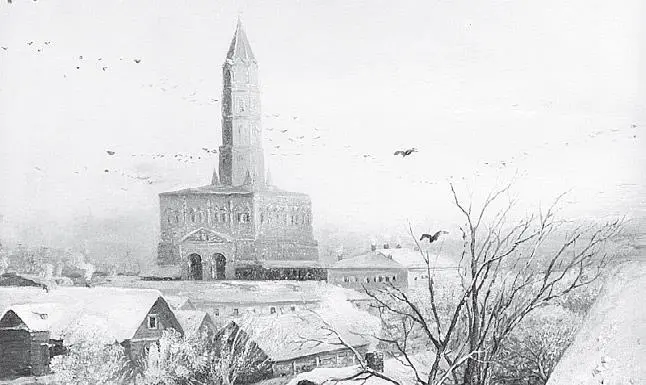

Архитектурному фаустианству принадлежит старинный дом в усадьбе Глинки под Москвой – дом графа Брюса, колдуна и чернокнижника, старого русского Фауста. Смазанно-демонические маски в замках окон Петровской академии у Брюса превращаются в отъявленных чертей. Башня построена из дерева: сущий скворечник. Так что Глинки – тоже Скворешники. В Москве сей Фауст располагал для наблюдения за звездами надстройкой (вышкой) Сретенских ворот, иначе – Сухаревой башней. Глинки прослыли подмосковной Кунсткамерой; и петербургская Кунсткамера, барочный дом с башней обсерватории, не обошлась без Брюса.

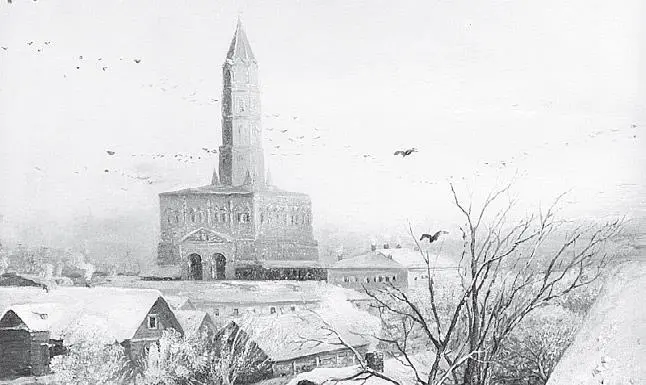

А.К. Саврасов. Сухарева башня.

1872. Фрагмент.

Справа от башни – дом, в котором квартировали нечаевцы

Если «Бесы» – русский «Фауст», то Фауст здесь Ставрогин, «гражданин кантона Ури», хозяин Скворешников. Разные бесы и бесноватые в романе признают Ставрогина идейным папой, хотя идеи каждого различны. «Без вас я муха, идея в стклянке», – говорит ему сам Верховенский, русский Мефистофель. Бесы в романе словно вышли из головы Ставрогина, и даже может статься, что все события романа приключились в этой голове.

Ставрогин, вероятно, отдал душу до начала книги и ходит мертвецом. Видно, что Верховенский не имеет власти над Ставрогиным. Он Мефистофель какого-то другого Фауста.

Фауст есть тот, кто жертвует душеспасением для тайнознания. Поиск Ставрогина, русского Фауста, не в звездах или натуральных элементах, а в самом падении. Он испытатель бездны, прежде всего собственной. Он ставит опыты расчеловечивания. В Ставрогине увиден или предвиден Фауст Новейшего времени, препаратор себя, искатель пробиваемого дна. Предвиден век, даже века, их тиража. Век мелких Фаустов, строящихся фалангами для крупных неприятностей.

Башня над домом Академии теперь опознается как светелка выше чердака (светелкой можно называть, по Далю, вышку), где гражданин кантона Ури найден в петле на последней странице романа.

«Народная расправа» состояла главным образом из слушателей Академии. Уставно разночинная, «Петровка» с самого начала своего существования, шестидесятых годов, была гнездом социализма, нигилизма, революции. Полвека здесь митинговали, конспирировались, хоронили типографии, отсюда посылали что-то на могилу Маркса, обыски бывали даже у профессоров, и в ходе обысков, бывало, загоралось.

Нечаевское дело оказалось кульминацией этого способа существования, но кульминацией, приближенной к началу действа: ноябрь 1869 года, – так что дальнейшее стало лишь нескончаемой развязкой.

Атмосфера Академии была, конечно, петербургской: это в Петербурге от малости истории, растущей от желания ее иметь, размножились бомбисты и мятежники и воцарилась смерть.

Полное имя Академии – оксюморон такой же, как ее архитектурный образ. Здесь даже два оксюморона, оба достоевские.

Так, в имени Петровской земледельческой заложен важный Достоевскому конфликт земли и камня, камня мертвого. Камни в романе «Бесы» падают не с душ, а на души. Камни привязывает Верховенский к трупу Шатова, чтобы не всплыл. В названии Петровской земледельческой заложены возможность революции и невозможность земледелия: булыжник не его орудие.

А в имени «Петровская лесная» наглядна оппозиция камня и дерева, традиционно, чтобы не сказать банально, означающая оппозицию русских столиц. «Мы пустим пожары», – обещает Верховенский и продолжает: – «И взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное… В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы!»

Достоевская метафизика яснеет в метафизике Петровского, этой модели Петербурга. «Строение каменное», которое Петр Верховенский думает ставить «в первый раз», соотносимо с мыслью Петербурга о себе – и о Москве как деревянной.

Сама Москва давно помыслила себя иначе. Как замечает Михаил Одесский, в древних текстах образ каменного града и первого из каменных кремлей, московского, отождествлялся с именем Петра-митрополита. Москва есть первый русский град Петров.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу