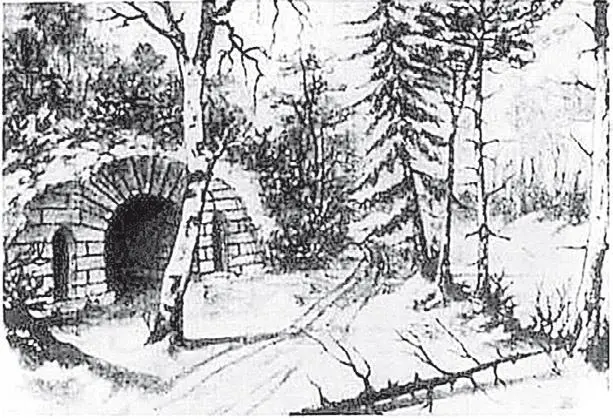

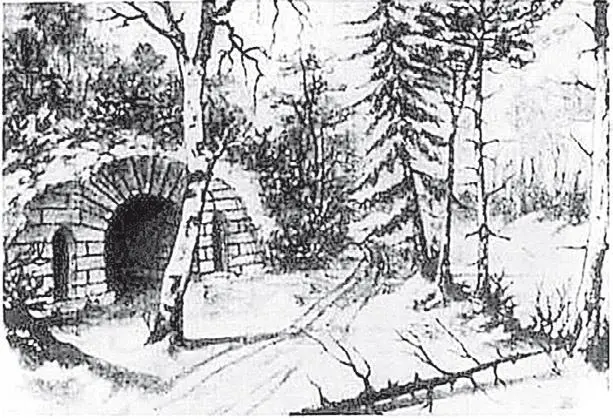

Несохранившийся «нечаевский» грот в Петровском-Разумовском.

Старый рисунок

В парке Академии – у Достоевского это усадьба Скворешники – и ныне можно видеть камни. Правда, печально знаменитый, хотя и «довольно смешной», по словам Достоевского, грот, место убийства Иванова, снесен академической администрацией немедля после следствия-суда. Однако есть другой, тоже стоящий у пруда, тоже старинный грот, последняя из сохранившихся от Разумовских парковых затей. Иные принимают его за грот пусть не Нечаева, но Верховенского. Нет, Достоевский точно обозначил в топографии Скворешников место убийства: грот в истоке всей цепи прудов. Но оттого, что подле сохранившегося грота попадаются обрушенные камни, – страшно.

Идя в Петровское со стороны Москвы, мы не минуем Астрадамских улицы и переулка.

Древний топоним Острогоново произошел, по-видимому, от неканонического имени. Либо пришел из бестиария: среди животных изваяний, покоящих Царское место Грозного в Успенском соборе, древняя опись называет двух оскроганов.

С XVII века можно проследить, как превращалось имя Острогоново: в смешное Остродамово, в глупое Амстердамово и дальше в Астрадамово.

Легенда говорит, что Петр копал здесь амстердамские каналы и пруды и строил амстердамские дома, Петровское же будто почитал родным и жил там в собственном дворце. Легенда характерна, Амстердам же прямо знаменателен: в преддверии Петровского пространство, время, даже имя места кривятся и впадают в утопию.

Главный корпус Петровской академии построен по проекту Николая Бенуа на месте дома графа Разумовского. Если над старым домом возвышался купол с фигурой ангела, то новый завершен башней с часами, а башня – часовым колоколом на кронштейнах. Башня смещена к уличному фасаду, который отсылает к типу североевропейских ратуш.

Первым из русских грезил о ратушах царь Петр. С тех пор тираж такой архитектуры составили бессчетные вокзалы и частные (в значении: пожарно-полицейские) дома.

На парковом фасаде Академии разыгрывается другая тема – сельского аристократического дома, если не дворца, в барочную эпоху.

Этим ли превращением диктован перенос событий у Достоевского в помещичью усадьбу Скворешники? Логика переноса формально та же, с которой архитектор Бенуа заставил Академию тыльным фасадом припоминать местное прошлое, дворянский век. На улицу Петровское, в парк – Разумовское, как выразился Николай Малинин. Добавляя, что эту аристократическую ностальгию наследует от Николая Бенуа его сын Александр – мирискусник, апологет барокко, классицизма и классического Петербурга.

А.П. Боголюбов. Петровская академия. 1866

Возможно, Бенуа-отец видел архитектуру Академии метафорой эпохи: два фасада как два лица России, до и после 19 февраля 1861 года. Аристократия – и разночинство, земство, бюрократия.

Разброс смыслов достаточный, чтобы фасады Академии могли служить готовой декорацией для постановки «Бесов». Точнее, суммой декораций, сменяющихся в поворотах сцены. В парке – Скворешники, на улице – город. Еще при Разумовских некий путешественник нашел в Петровском город, а не дачу. Это верно и для городка Петровской академии.

Панорама Петровской академии. Фото. 1915.

Слева главный дом и церковь Петра и Павла, в центре парадный двор

На полукруглой площади перед казенным ратушным фасадом Академии легко уместится шпигулинский мятеж; в окне появится градоправитель по фамилии фон Лембке; башенный колокол сумеет возвестить пожар Заречья, помогая декорации фасада стать пожарно-полицейской частью; а ее вокзальный вид поможет вызвать тень Петруши Верховенского, бегущего из города на поезде.

Из сочетания фасадов Академии, словно из алхимического парадокса, происходит главный герой романа «Бесы» Николай Ставрогин. Это когда из глубины аллей становится видна над парковым фасадом башня уличного. Возникает третий архитектурный тип – частный (теперь в значении «приватный») и, как правило, барочный дом под вышкой. Дом Фауста.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу