Выходящие из огня и воды выходят как земля, как сами Горы. Герцен и Огарев суть аллегории Гор, а не воды у их подножия и не московского огня.

Контур аллегорических фигур двоится. Огарев тень Герцена. Тень Яковлева – Карл Иванович (и перейдет к нему на службу). Можно сказать, что Карл Иванович спасается из вод постольку, поскольку прежде Яковлев спасается из пламени 1812 года. Или иначе: Огарев и Карл Иванович суть тени Герцена и Яковлева, брошенные отсветом московского пожара на метафорическое зеркало потопа.

Эпоха Александра I аллегорична по определению – определению ампира. Сам император был произведением искусства, пишет Валерий Турчин, добавляя, что Александра «надо понимать как аллегорию, воплощаемую в жизнь, аллегорию, склонную проявлять себя, как ей и полагается, в риторике, в определенности жестов (почему появляются ассоциации с актером), в стремлении к статуарности, в позировании перед публикой…»

Александровское детство потому так властно в жизни Герцена и Огарева, что не было воспоминанием, но длящимся, предельно актуальным состоянием обоих среди николаевского состояния вещей. Отсюда и аллегоричность этого кентавра, способность Герцена и Огарева выступать живыми аллегориями в новую эпоху. Парадоксальным образом два революционных отрока являют старое, былое против нового. Старое александровское против николаевского нового.

Теперь совсем иначе слышится известное: «Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули…»

Заповедник александровской эпохи в николаевской есть заповедник аллегорий.

Таков дом старой барыни в «Муму».

Вот знаменитейшая из историй потопления, и приурочена все к той же части города.

«От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, <���…> и вскочил в одну из них вместе с Муму». «…Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла…»

Для XIX века «Москва осталась назади» значило в точном, административном смысле, что Герасим выплыл за границу городского вала. То есть миновал, налево от себя, Андреевскую богадельню, бывший монастырь. На этот случай «показались избы» и «повеяло деревней» относилось бы к забытой ныне Шереметевской слободке в Лужниках – былому месту увеселительного дома знаменитого петровского фельдмаршала.

Только зачем так долго плыть, тем более против течения? Чтобы уйти от взглядов города? Но при Тургеневе Москва впускала сельские картины в свою черту, и пасторальные названия, подобные тургеневской Остоженке, служили лучшей подписью к таким картинам. «Москва осталась назади» возможно отнести не к городской черте, а к непосредственному впечатлению: луга, поля и огороды начинались против горного Нескучного.

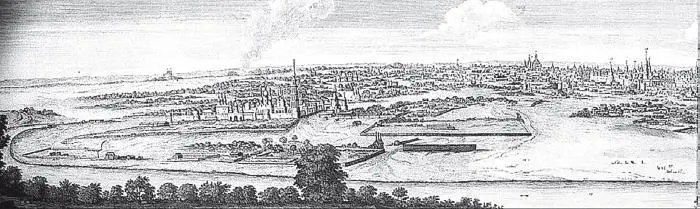

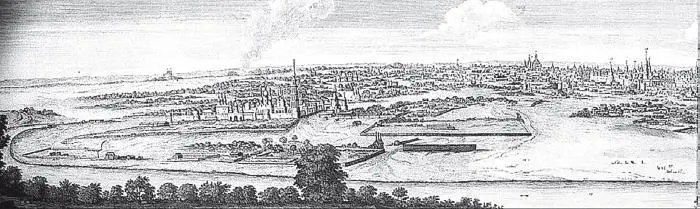

Это отлично видно на картине Айвазовского, запечатлевшей город с Воробьевых гор в тургеневское время, в 1848 году.

Художник-маринист на Воробьевых – еще одна фигура знакового ряда. Конечно, киммерийский академик выполнил не пастораль – марину. Земля тверда лишь под ногами живописца, на обрыве Гор, где две сосны, а за излучиной реки и за огромной пустотой мокрого луга белый Кремль и город в предвечернем солнце выглядят поднявшимися из воды.

И.К. Айвазовский. Вид на Москву с Воробьевых гор. 1848

Внизу, в излучине реки, художник видит лодку с одиноким человеком. Гребец определенно выплыл за границу города и оказался против Васильевского парка, дачи Мамонова. Кажется, он остановился. Почему бы не Герасим?

Для видов с Воробьевых гор потребность в лодке или пастухе на среднем плане была естественна. Вот новая причина долгой гребли у Тургенева; причина, внеположная цели Герасима. С мыслью уединиться он, наоборот, явился на глаза. Дал ближний фокус собирательному рисовальщику, стоящему на Воробьевых издавна.

Читать дальше

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу