Жили в них люди, стоявшие уже на высшей ступени варварства: они знали железо, занимались скотоводством и земледелием, они вели обмен с другими племенами, уже занимались ткачеством и вели межплеменные войны, вследствие которых и строили свои укрепления и крепости. Городища эти объединяются под общим названием «Дьяковы городища». Термин этот дан им по первому раскопанному городищу у села Дьякова, на Москве реке, под Москвой. Городищ Дьякова типа очень много в бассейне верхней Волги, Оки. Они тянутся на север до Ленинградской области, они встречаются в Лужском районе.

Железо в Дьяковых городищах еще не вытеснило бронзу, особенно кость и даже камень. Кремневых орудий правда, уже нет, но зато часто встречаются неолитические каменные сверленые полированные молоты. Из железных предметов самым распространенным в этот период на описываемой территории является железный ножик. Ножик имел большое значение при обработке костяных орудий — игл, шил, проколок, наконечников. Ни кремневыми, ни бронзовыми ножами нельзя было так тонко обтесать и обработать кость, как железным. Производство костяных орудий железным ножом мы находим во всех дьяковских землянках. В силу этого некоторые археологи даже назвали этот век «костяным веком». Из других железных орудий и оружий в Дьяковых городищах были распространены шилья, серпы, наконечники стрел.

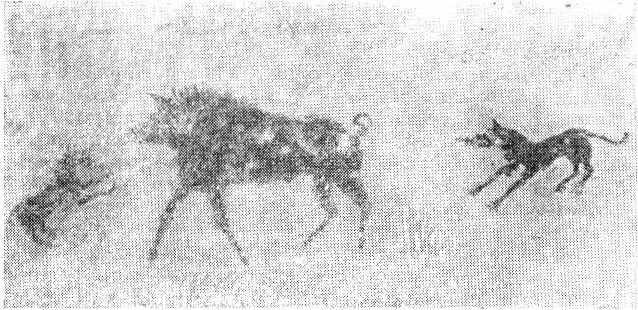

Охота на кабана. Деталь скифской стенной живописи в Неаполисе-Скифском .

Население Дьяковых городищ занималось в основном скотоводством. Из всех костей животных, которые находят при археологических раскопках, 80 проц. принадлежит домашним животным. Из домашних животных преобладала лошадь; так, например, в одном из городищ, Бородинском, 47 проц. костей принадлежало лошади, 25 — корове, 15 — свинье, 7 — бобру, 3 — лосю, 2 — медведю и 1 проц. — зайцу. Преобладание лошади замечается во всех городищах, но коневодство здесь носило характер оседлого. Ограниченные лесными массивами коневоды не могли кочевать. Зато прибрежные заливные луга представляли богатый прокорм для скота.

Огородничество у дьяковцев тоже имело место. Об этом говорят уже упомянутые выше железные серпы, а также и местами попадающие зернотерки. Форма огородничества была подсобной.

Кроме того, занимались и охотой. Костяные стрелы и специальные стрелы на пушного зверя, с незаостренным, а с тупым концом. Такая стрела убивала белку, не портя шкурки.

Укрепление городищ валом и тыном делалось для защиты от набегов враждебных племен. Селения на средней ступени варварства еще не ограждались укреплениями, так как война с целью грабежа не была частым и экономически выгодным явлением. Не было достаточно накопленных богатств для их присвоения. Сейчас, на высшей ступени варварства, война-грабеж выгодна. Городища — укрепления, которые археологи в большом количестве находят на различных прибрежных местах нашей родины, являются лучшими свидетелями этих войн. Об этом же свидетельствует и большое количество железных стрел, найденных при раскопках.

В этот же период (VII–II вв. до н. э.) к востоку на Каме процветала родственная культура, называемая «Ананьинские древности». Главные памятники Ананьина — могильники, но имеются и городища.

В 1855 г. близ г. Елабуги на Каме, у деревни Ананьино, был открыт могильник. В течение нескольких десятков лет там работали археологи. Могильник представляет собой большой холм, внутри которого находилось несколько курганов. Большинство трупов сожжено, но имеются и вытянутые трупоположения. Ананьинская культура очень схожа с Дьяковой. Для нее также характерно наличие костяных орудий, железных кельт и копий. Но керамика в Ананьине иная, следов текстиля на ней нет, плоскодонных сосудов нет, они почти все круглодонные.

В Ананьинском селище (например, у деревни Конецгор) обнаружены бревенчатые срубы, а не землянки.

Имеются вещи и скифского типа. Много боевых молотов, или чеканов для пробивания неприятельских черепов. Многие черепа в могильниках как раз пробиты этими чеканами. Стрелы делались в основном из бронзы, но встречаются и из железа, из кости и из кремня. Одновременное сочетание железа и кремня очень редко.

Недавние раскопки в Крыму (1946–1947 гг.) показали, что у скифов произошло и отделение города от деревни: были обнаружены остатки скифского города Неаполис под Симферополем. Открывший его московский ученый П. Н. Шульц считает его столицей скифского государства.

Читать дальше