Около Чертомлыка был раскопан Веселовским (профессор-тюрколог) в 1912–1914 гг. другой большой курган — Солоха, в Днепропетровской области, высотою в 17 метров. В этом кургане также находилось два могильника, из которых один уже был частично ограблен.

В уцелевшей могиле рядом с царем лежали два раба, а рядом в особом ответвлении лежали 5 лошадей и конюх. В этой могиле было найдено громадное количество золотых вещей — бляхи, браслеты, на шее царя был надет золотой обруч, рядом лежал греческий шлем и знаменитый золотой гребень — безусловно греческого происхождения — один из лучших образцов ювелирного искусства греков. На рукоятке гребня изображены скифские воины. Очевидно, греческие мастера делали этот гребень по скифскому заказу. Здесь же были найдены шесть серебряных сосудов с рельефными изображениями охоты скифа на зверей. В кургане был обнаружен тайник и в нем ряд золотых предметов — фиал (чаша), колчан для лука и стрел с серебряной рельефной обивкой. В разграбленном могильнике Солохского кургана были обнаружены скелеты убитых рабов, скелеты женщин и два лошадиных скелета.

В боковом отверстии ямы был обнаружен бронзовый характерный скифский котел. Кроме него, была найдена жаровня на колесах, очевидно для перевозки мяса на торжественных церемониях-пирушках.

В более бедных погребениях этого периода имеются вещи только местного производства. Импортные или произведенные по скифскому заказу греческие предметы ценились очень высоко.

Таким образом, объединяя известия Геродота о скифских погребениях с данными курганов, мы можем сделать следующие выводы:

Во-первых, о наличии довольно большого количества рабов, — чем богаче скиф, тем больше рабов. Мы имеем здесь патриархальное рабство в очень больших размерах.

Во-вторых, мы видим, что патриархат у скифов окончательно восторжествовал над матриархатом — об этом свидетельствуют убитые жены или наложницы.

Наконец, в-третьих, мы видим, что скот из общеродового имущества превращается в индивидуальное имущество семей, причем у вождей сосредоточиваются, очевидно, большие табуны лошадей и скота; у них же скапливается и большое количество ценностей — золота, серебра и т. д. Имущественное различие здесь достигло уже крупных размеров по сравнению с теми, которые наблюдались на ступени среднего варварства и которые мы могли проследить хотя бы в Майкопском кургане.

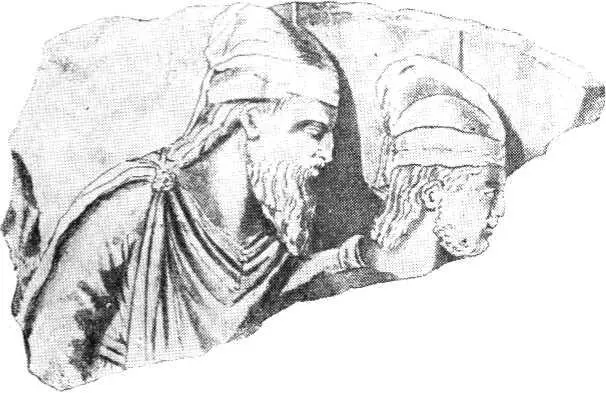

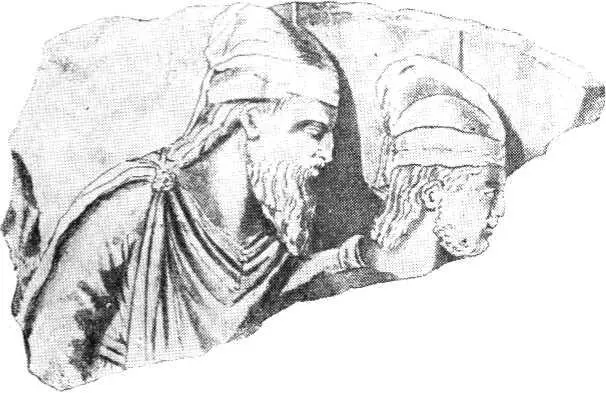

Скилур и его сын Палак. С рельефа, найденного в 1827 г. на городище Керменчик вблизи Симферополя (скифская столица Неаполис).

Захоронение вождя с 50 убитыми рабами и 50 убитыми лошадьми говорит о том, что в отдельных руках сосредоточивались громадные богатства.

Так, с VII–VI в. до н. э. в южнорусских степях, на смену народу, оставившему после себя памятники в виде курганов с скорченными костяками, появился другой народ — скифы. Оседлые скифы-землепашцы и пастушеские скифские племена, кочевники-коневоды заселяли пространства между Днепром, Бугом, Доном и Кубанью. Это были варвары высшей ступени, не достигшие стадии цивилизации. Верхом на стройных горячих конях с арканом в руках они носились по степям нашей родины — смуглые, со сплющенным носом, с раскосыми глазами, с развевающимися длинными черными волосами, в длинных кафтанах и шароварах. Конь был их главное богатство, с ним они не хотели расставаться и после смерти. А в Приднепровье трудились, вспахивая и обрабатывая землю, те же люди, скифы-землепашцы.

Развитие общественного производства по линии роста хлебопашества, ремесла, города и привело человечество к цивилизации.

В то время как в южнорусских степях кочевали с громадными табунами лошадей и стадами скота скифы, жизнь которых отображена в письменных (греческих) источниках и в археологических памятниках, севернее их, в лесах, вдоль речных систем верхней Волги и Оки с Камой, жили другие племена, тоже знакомые с железом. Но от них уцелели лишь мертвые вещественные памятники, найденные в их поселениях и могильниках.

По берегам верхней Волги и Оки с их притоками с VI в. до и. э. по II в. н. э. растянулось большое количество маленьких крепостей, окруженных земляными валами. Эти городища возникали на высоких мысах над рекой, валы и рвы оберегали их население со стороны суши. Местами находят следы заборов, водруженных на этих валах. Самые городища разной формы — четырехугольные, треугольные, вытянутые, но чаще всего круглые. Городища состояли из 20–25 землянок, тоже обычно круглой формы с средним диаметром в 6 метров.

Читать дальше