Именно эти запасники помогли открыть новое имя в русском изобразительном искусстве — Григорий Островский. Теперь этого художника знают многие специалисты и любители живописи, а после того как прошла в Москве и Костроме выставка «Солигаличские находки», знают больше, шире и глубже.

«Островский Григорий — автор хранящегося в ГИМ (Государственном историческом музее — Ю. Т. ) портрета Н. С. Черевиной, 1774 г.», — скупо говорит о художнике словарь книги «Живописных дел мастера», выпущенный издательством «Искусство» в 1965 году. Семь лет искусствоведам нечего было добавить к этим строчкам.

Ныне мы называем солигаличского живописца Григория Островского автором еще шестнадцати портретов.

Я был свидетелем этого, без сомнения, выдающегося открытия для истории нашей культуры XVIII века.

Как-то поздно вечером (а было это весной 1972 г.) позвонил мне реставратор Савелий Васильевич Ямщиков, с которым мы готовили альбом древнерусской живописи по собранию псковского музея.

— Завтра я уезжаю в Кострому по вызову областного художественного музея. Вернусь через несколько дней, тогда позвоню. — Голос у Ямщикова звучал, пожалуй, взволнованно. Он вообще не умеет говорить рассудительно и неторопливо, будучи человеком конкретного, не терпящего отлагательств дела. Я знал, Ямщиков более десяти лет изучал фонды художественных музеев Суздаля и Ростова, Пскова и Петрозаводска, Рязани и Вологды. Настал черед Костромы.

Альбомы и публикации Ямщикова-искусствоведа известны, но я должен ближе представить читателю этого непоседливого, вулканической энергии человека. Савелий Ямщиков не столько профессионал-реставратор, сколько первооткрыватель и убежденный пропагандист русского искусства. Главная творческая черта его — завидная последовательность в осуществлении замыслов, упорная сосредоточенность на том участке работы, который обещает волнующие результаты, самостоятельность выводов, независимость экспериментов. У него темперамент борца — первопроходцу в искусстве иначе и нельзя!

Около месяца спустя Савелий Васильевич позвонил снова.

— Найден гениальный художник! — На этот раз он просто кричал, в голосе его был восторг. Мастер XVIII века из Солигалича. Он равен Рокотову, Вишнякову. Его имя — Островский!

Я запомнил это имя.

Картины Григория Островского Ямщиков вывез в Москву в Центральные реставрационные мастерские имени академика И. Э. Грабаря. Когда авторская живопись была укреплена, расчищена лучшими специалистами, Ямщиков пригласил меня в мастерские посмотреть произведения из Солигалича. Шестнадцать неизвестных людей — современники Ломоносова и Пугачева — смотрели на меня с покрытых свежим лаком холстов. Почерк зрелого, самобытного мастера читался в каждом мазке. Это было замечательное мгновение. Я уверен, его испытали многие, кто увидел впервые картины Островского.

Как пришли к нам спустя двести лет после своего рождения эти живописные холсты, едва не преданные полному забвению? Каким чудом спаслись они от погребения временем, которое навечно бы стерло имя их автора?

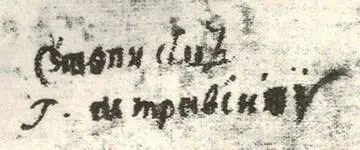

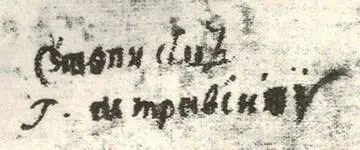

Факсимиле художника Григория Островского.

Вот что рассказывает об этом Ямщиков:

— Директор Костромского музея изобразительных искусств Виктор Яковлевич Игнатьев, энтузиаст краеведения, работал в фондах краеведческого музея старого русского города Солигалича. Его внимание привлекли многочисленные портреты, беспорядочно расставленные в хранилище. Среди них виднелось несколько холстов, явно принадлежащих одному автору. На обороте некоторых обветшавшая ткань хранила старые надписи, сообщающие имена и возраст изображенных людей, а чуть ниже, в правом углу — подпись художника, сделанная славянской вязью. Почти непрозрачные пленки лака, прорывы холста и утраты красочного слоя полностью искажали авторскую живопись, и все же опыт подсказывал Игнатьеву, что перед ним произведения незаурядного мастера. Соблюдая все меры предосторожности, он вывез в Кострому три портрета, находившихся в наиболее тяжелом состоянии. Московские реставраторы пришли на помощь охотно, а главное — быстро. Все же один портрет из вновь найденной серии погиб еще в Солигаличе. На пропавшей от грязи и сырости картине был изображен, как гласила надпись, солигаличский дворянин Петр Иванович Черевин, заказчик Григория Островского. Есть портрет этого же человека (уже постаревшего), выполненный в начале XIX веке другим местным художником. Когда я нашел этот портрет, темный, покрытый пылью, я опрометчиво думал, что передо мной очередная работа самого Островского. Холст, к великой досаде, принадлежал неизвестному эпигону, а не самому мастеру. Впрочем, я опередил события в своем рассказе.

Читать дальше

![Георгий Юдин - Спасенная душа [Рассказы. Сказки. Притчи]](/books/388695/georgij-yudin-spasennaya-dusha-rasskazy-skazki-pri-thumb.webp)