Название поля сохранилось еще с петровских времен, когда повелением императора право пользоваться этим участком земли получили коменданты Петропавловской крепости и его стали называть Комендантской дачей, а позднее — Комендантским полем. Долгое время Комендантское поле находилось на задворках ближайших к столице дачных мест. В XIX веке это была глухая и малозастроенная территория: на карте 1831 года тут отмечены огороды и поля, перемежавшиеся кустарниками и рощицами. Единственной постройкой являлась Комендантская дача, хозяин которой сдавал окрестные земли в аренду.

В короткий период Комендантское поле стало аэродромом: его оградили, построили трибуны и ангары, сделали подъездные пути и т. д. Для производства работ направили команду саперов и телефонистов одного из расквартированных в столице саперных батальонов. Дабы успокоить устроителей, беспокоившихся, что работы не успеют закончить за отведенный небольшой срок, подрядчик С.А. Туган-Барановский ссылался на свой богатый опыт авральных мероприятий: точно в срок «выстроил» и Нижегородскую ярмарку, и московскую Ходынку к коронации Николая II, и Полтаву к 200-летней юбилейной годовщине победы над шведами.

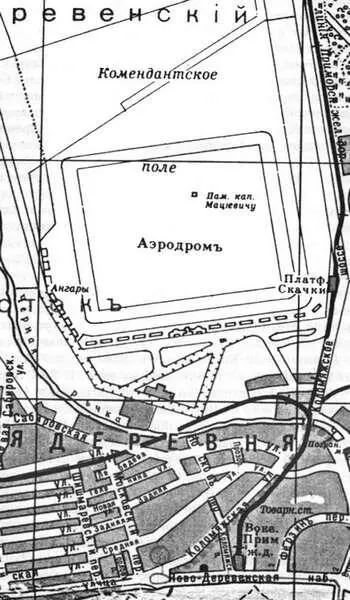

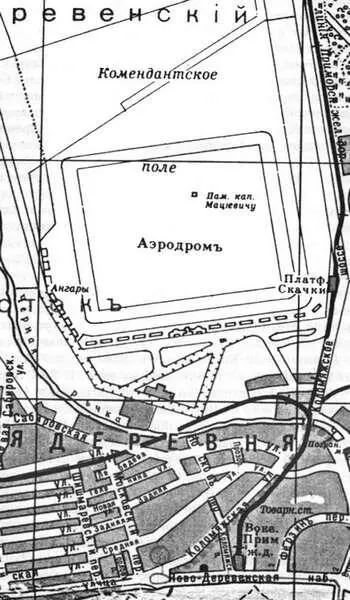

Аэродром на Комендантском поле на карте Петербурга 1914 г.

Открытие аэродрома приурочили к первому Всероссийскому празднику воздухоплавания в 1910 году. В афишах и объявлениях это место обозначалось так: «аэродром товарищества „Крылья“, Коломяги, Комендантское поле».

Интерес петербуржцев к первому Всероссийскому празднику воздухоплавания оказался огромным. Чтобы держать горожан в курсе дела, в семи местах в центре города — у «Европейской» гостиницы, на Марсовом поле, на Николаевском мосту и еще кое-где — расставили сигнальные флаги. Они означали: оранжевый — «летают», белый — «сомнительно» и синий — «полеты отменены».

Билеты на трибуны аэродрома шли влет, а потому цены были установлены немалые — в ложу 25 рублей, на простые места — от 5 рублей до 20 коп. Ажиотажем вокруг авиации воспользовались и столичные коммерсанты. Крупнейшая табачная фабрика Шапошникова выпустила рекламу сигарет «Ева», в которой были такие строки: «Извивы девственного стана — капризный путь аэроплана!».

Казалось, столица жила исключительно авиацией, а слово «авиатор» («летчик» появился позднее) вызывало бурю восторга. Газетчики иронично замечали, что дамы и те говорили о «моторах», «лошадиных силах» и «пропеллерах». Страсть к авиации порой доводила до сумасшествия. О забавном случае, произошедшем на Комендантском аэродроме (правда, уже позднее, в мае 1911 года), сообщалось в «Петербургской газете». Некий студент остался на трибунах после того, как ушла вся публика, и пробрался в авиационный ангар. Воспользовавшись тем, что никого вокруг не оказалось, он взобрался на аэроплан, принялся вращать рулями и кричать: «Я лечу... Лечу! Расступись, народ!» На безумные крики сбежались сторожа и механики. «Пустите! Я лечу в Мадрид!» — кричал сумасшедший. Его скрутили и отвезли в больницу Св. Николая Чудотворца...

Первому Всероссийскому празднику воздухоплавания, продолжавшемуся с 8 сентября до 1 октября (по старому стилю) 1910 года, не смогла помешать даже бушевавшая в столице холера. А эпидемия оказалась нешуточной: 9 сентября газеты сообщали, что за предыдущие сутки в Петербурге заболели холерой 45 человек и 11 умерли.

В день открытия праздника весь Петербург, казалось, устремился на аэродром. По Каменноостровскому проспекту тянулась бесконечная вереница колясок, автомобилей, таксомоторов, извозчиков и переполненные вагоны трамваев. Тысячи петербуржцев стали зрителями состязаний, в которых участвовали аэропланы, аэростаты и воздушные змеи, а присутствие высокопоставленных особ — премьер-министра П.А. Столыпина, председателя Государственной думы А.И. Гучкова, военного министра В.А. Сухомлинова, членов императорского дома — показало всеобщее сочувствие авиационному делу. Столыпин и Гучков отважились даже стать добровольцами-пассажирами.

Журнал «Воздухоплаватель», избрав эпиграфом строчки «безумству храбрых поем мы славу!..», писал, что праздник стал «Национальным Русским торжеством», где «наши летчики показали свое умение, свою отвагу, свою беззаветную храбрость». У всех на устах были фамилии бесстрашных летчиков — М.Н. Ефимова, Л.М. Мациевича, Н.Е. Попова, В.А. Лебедева, Г.С. Сегно, Б.В. Матыевича-Мациевича, Г.В. Пиотровского, А.А. Кузьминского (племянника Л.Н. Толстого). Они состязались в полетах на дальность, высоту и скорость, демонстрировали точность приземления, грузоподъемность своих летательных аппаратов.

Читать дальше