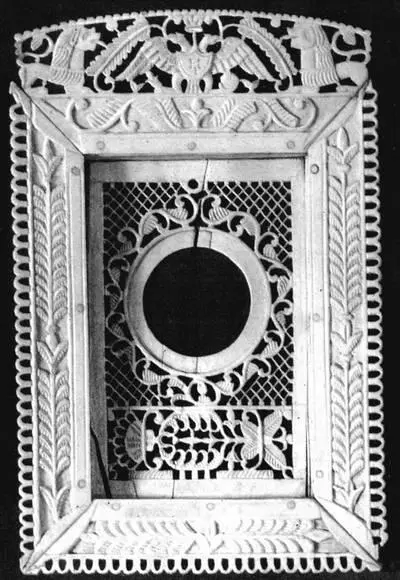

Подчасник. 1847. ГЭ. ЭРК-1050. 18,5×11,5

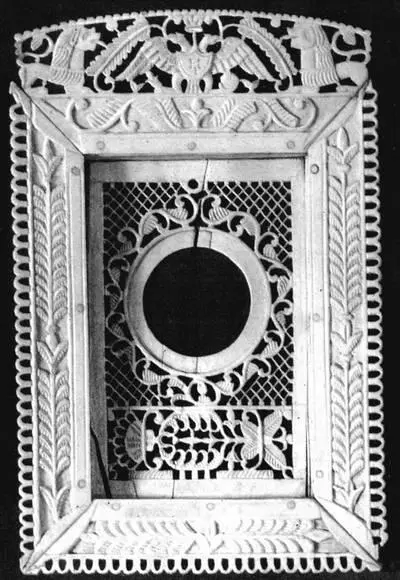

Подчасник. Первая половина XIX в. ГЭ. ЭРК-499. 13,9×11,3

Гордая, смелая птица вошла в якутскую мифологию, древние верования и искусство. Устойчивость сохранения мифологических образов донесла до XIX века в резьбе по кости фигурку этой птицы в ее самой традиционной позе. Общая конструкция подчасника и техника исполнения резьбы характерны для русских мастеров резьбы по кости, но сюжетика говорит о сильном воздействии на костореза местной культуры с ее специфическими обрядами. Это влияние было как бы началом процесса, который привел к образованию якутской школы резьбы по кости в XIX веке. Спецификой ее косторезного искусства явилась характерная тематика изображений, целиком связанная с древними мифологическими представлениями, обрядовыми и чисто бытовыми наблюдениями за бытом, в первую очередь, якутов. Поэтому на костяных резных коробках, ларцах, гребнях можно видеть всевозможные жанровые сценки, и в том числе подготовку к якутскому весеннему празднику кумыса «ысыах». Праздник этот был впервые подробно описан в начале XIX века одним из ссыльных декабристов, известным писателем А. Бестужевым-Марлинским [73]. «Ысыах» сопровождался всевозможными играми, танцами, скачками, борьбой. Его любили изображать в разных вариантах. Во многие композиции резчики включали изображение зимней и летней юрт, деревьев, больших сосудов для хранения кумыса, людей, раздающих и получающих кубки-«чороны» для пробы свежеприготовленного напитка. Праздник весны для якутов-коневодов был одним из самых важных, имеющих ритуальный характер. Вообще отношение к коню было особо почтительное, что отразилось в обрядах, произведениях устного народного творчества, в искусстве резьбы по кости. Культ лошади сохранялся до конца XIX века. Л. Якунина в своей работе приводит любопытную запись: «Кобылы и лошади были когда-то нашими божествами. Ты видел кобылью голову, что во время свадьбы лежала в переднем углу? Ну так вот, этой голове, а не образам святых должны были в старину кланяться молодые, входя в дом. Мы почитали их, потому что жили ими».

В произведениях косторезов чаще всего одним из элементов композиций бывает «сэргэ» — коновязь, которой в быту постоянно отводится большое внимание, ее ставят на видное место во дворе, украшают резьбою, с нею связывается пожелание благополучия семье, ее перевозят с собою, если меняется местожительство.

Якуты-скотоводы полной оседлости в XIX веке еще не знали. Поэтому два раза в год они обязательно переходили с зимников на летники, меняя свое постоянное местожительство, выпас скота диктовал им свои условия. Этим объясняется их отношение к коню, к «сэргэ» как предмету, тесно с ним связанному. Священная коновязь вбивалась у нового дома молодых; около нее родители благословляли дочь-невесту. На целом ряде гребней встречаются композиции, где коновязь играет значительную роль. Примером может служить один гребень с развернутой композицией сцен самого разного порядка. На прямоугольном поле, в верхней его части надпись: «Якутск 1843 год». В центре, средь холмистой местности размещена юрта, рядом — чан для кумыса. Около него стоит женщина и протягивает кубок с кумысом ребенку. За ее спиной с правой стороны от юрты возвышается еще один чан с кумысом. Левая сторона композиции уравновешивается достаточно крупным изображением всадника с посаженным позади него ребенком. Любопытно, что конь еще стоит у привязи, у резного столбика коновязи, но он как бы переступает ногами, косторез наметил ритм движения. Этот ритм продолжен в пластичном рисунке холмиков, округлой юрты и неровной волнистой линии верхнего края огромного сосуда с кумысом справа. По краю всего прямоугольника в качестве обрамления мастер расположил очень условно трактованный лиственный побег. Его четкость, почти геометричность противопоставляется ритмичности и плавности общей сюжетной композиции. На оборотной стороне гребня представлен женский танец «осуокай»: пять женщин в нарядных расшитых узорами одеждах стоят лицом к зрителю, слева фигура поставлена в профиль, справа женщина с чашей в левой руке, в правой — черпак, чтобы разливать кумыс из сосуда. Строгая композиция выполнена четко. Уверенность руки костореза проявилась в исполнительском мастерстве. Графичность линии хорошо сочетается с плоским рельефом, который достаточно моделирован, выделены все необходимые детали, конкретизированы все предметы. Нет здесь отвлеченности образов, символов, все трактовано вполне реалистически. В художественной манере ощущается определенная монументальность, неделимая цельность предметов. Рельеф — основа резьбы; прорезь имеет место только лишь в скромной растительной орнаментации. При сравнении с другими гребнями этот выделяется своими несомненными достоинствами в пластическом и композиционно-ритмическом решении. Имеются сведения, что этот гребень принадлежал декабристу И. Якушкину, он был приговорен к смертной казни, замененной двадцатилетней каторгой, впоследствии несколько сокращенной. С 1835 года Якушкин жил на поселении в Ялуторовске Тобольской губернии (ныне Тюменская область). Видимо, резной костяной гребень является реликвией семьи и потому был сохранен его сыном, этнографом, для потомков.

Читать дальше

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/432372/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal-thumb.webp)