«Он [ магистр ордена меченосцев ] поддержал бедную страну

Своим большим благочестием.

Русские сочли это вероломством,

Ибо земли селонов, ливов и леттов [ Sehlen, Liveri, Letten lant ]

Были в руках русских

До того, как пришли братья [ рыцари-меченосцы ]

И власть у них отобрали.

Он прогнал их [ русских ] назад в их страну.

С тех пор они не могли его победить» [38] LR, v. 642–650; Матузова, Назарова, 2002. С. 193. В квадратных скобках курсивом пояснения. — Д. X.

.

Невооруженному взгляду была хорошо заметна та культурная и административная пассивность, которую проявляли русские в Прибалтике. Ни Новгород, ни Полоцк не шли далее утверждения даннической зависимости. Внутренняя жизнь, административное устройство, религиозные верования и быт местных жителей оставались вне сферы новгородских интересов, а тем более контроля. Даже постоянных военных баз или крупных укрепленных пунктов новгородцы здесь не имели вплоть до начала немецкой экспансии. Архаичный патронаж, осуществляемый русскими княжествами в Прибалтике, не производил впечатления прочного владения, то есть европейцу могло показаться, что племена управляются в этих землях сами, а новгородцы и полочане просто иногда совершает на них набеги, собирают дань и иных претензий не имеют. В общих чертах так и было. Однако на своем праве сбора дани, например, в Финляндии новгородцы уже в XII в. настаивали и демонстрировали это шведам. Так, И. П. Шаскольский считает, что известный поход карел в Уппланд в 1187 г., в ходе которого была сожжена шведская столица Сигтуна, был если не спровоцирован, то поддержан новгородцами [39] Шаскольский, 1978. С. 72–105.

. Последние неизменно подчеркивали свой статус властителей Восточной Прибалтики. В Скандинавских странах это, разумеется, учитывали.

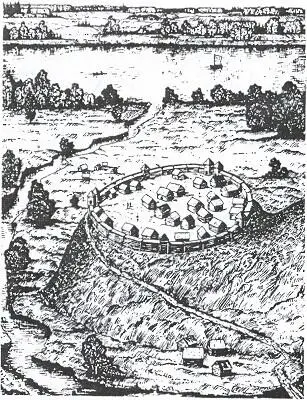

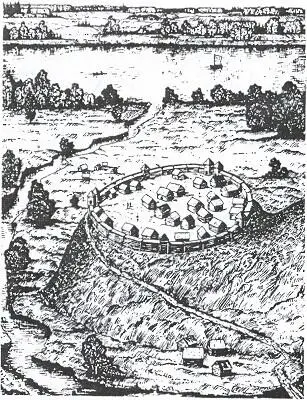

Городище Асоте в Латвии. Реконструкция: ИБС, 1999. С. 32

Иначе обстояла ситуация в прибалтийских владениях Полоцка. Длительное время у русских здесь не существовало конкурентов даже на побережье. Рижский залив не имеет такого количества естественных гаваней, как Финский. Кроме того, он находился в стороне от главной морской магистрали, связывающей устье Невы с Европой и Скандинавией. Плавание по нему было сопряжено с угрозой грабежа, которым издавна промышляли племена куршей и жители острова Сааремаа. Большая часть пути, связывающего Балтику с Днепром (по Даугаве), проходила вблизи побережья, населенного племенами, находящимися на более низкой стадии развития как культурного, так и социального. Вероятно, этот маршрут считался менее безопасным и выгодным, чем проходящий через Волхов и озеро Ильмень. Интенсивность движения по нему, очевидно, была ниже. С другой стороны, более близкие межэтнические и межкультурные контакты именно в этом регионе привели к ускорению разложения родоплеменного строя у народностей, населявших берега Даугавы. Именно здесь возникли первые раннегосударственные образования племен балтийской группы.

Полоцк был заинтересован в обеспечении безопасности плавания по Даугаве, а также в упрощении системы взимания дани с местных народностей (ливы, латгалы, селы, земгалы), которые во второй половине XII в. все находились в зависимости от него [40] См.: Сапунов, 1898а. С. 80–89; Arbusov, 1933. S. 42–46; ГЛ. C. 456; Казакова, 1971. C. 82–92; Назарова, 1995. C. 73.

. Естественно, что территориальные объединения местных племен неизменно поддерживались полоцкими князьями, оказывавшими всяческое содействие прибалтийской социальной верхушке. В данном случае культурные и политические контакты шли рука об руку. Неизбежно поэтому было то, что первые местные раннегосударственные образования оказались в вассальной зависимости от Полоцка и в зоне распространения русской, то есть восточнохристианской, культуры. Известны два таких центра, которые располагались в укрепленных поселениях Кукенойс ( Kukenoys , латыш. Кокнесе, Koknesē , нем. Кокенгузен, Kokenhusen ) и Герцике ( Gercike , латыш. Ерсика, Jersika ). Зафиксированные как по письменным источникам, так и по археологическому материалу, эти княжества различались и по этническому составу жителей, и по социально-экономическому развитию.

Крупнейшим было Герцике, столица которого располагалась в среднем течении Даугавы в 180 км ниже Полоцка [41] Насонов, 2002. C. 138. Существует две наиболее основательные версии происхождения название Герцике. Первая предполагает, что речь идет о скандинавской транскрипции русского слова «Городище». Ср. сканд. Gardr , как город, и gerskr , как эпитет «гостя», «грека» (Кейсслер, 1900. С. 4, прим. 7; ГЛ. С. 476). Кроме того, словом Gerceke в отчете 26 марта 1292 г. о деятельности ганзейского посольства в Новгороде в 1291 г. (HUB, I. SS. 377–378, № 1093) обозначено то место, где жили иноземные послы и куда новгородцы ездили для переговоров (curia regia). Л. К. Гётц и С. А. Аннинский считали, что речь идет о Рюриковом Городище (Goetz, 1916. S. 56; ГЛ. C. 477). Однако даже если так обозначался какой-нибудь двор, например, Готский, то искомая этимология остается в рамках предложенной гипотезы. Другая версия предполагает, что в основе слова лежит русское личное имя. Например, Ярчик (уменьшительная форма от «Яр»), Берсик (Бережки, Берестье), Герчицы и Ярчицы (деревни в Смоленской обл.). Древность корня «яр» позволяет чередовать его с « ger » y что характерно для имени Ярослав — у того же Генриха он обозначен как Gerceslaus (ГЛ. XXII, 4). Подробнее о версиях см.: ГЛ. С. 476–478.

. Замок занимал на правом берегу реки овальной формы площадку (70x100 м), возвышающуюся на 14 м от уровня воды. Севернее него находился обширный посад. Раскопки показали, что городище было основано примерно в X в. латгальскими племенами, составлявшими и позднее его преимущественное население [42] Balodis, 1940. G. 39–69; Мугуревич, 1965. С. 68, 71; Штыхов, 1978. С. 61–62; Назарова, 1987. С. 205.

. Герцике распространял свою власть почти на все латгальские земли (Аутине, Ерсика, Цесвайне), кроме самых северных Талавы ( ΤαΙαυα ) и Адзеле ( Atzele ), представлявших собой иные территориальные объединения, зависимые от Новгорода (и Пскова) [43] В немецких источниках Талава (латв. Tālava ) отмечалась как Толова (нем. Tolowa, Tholowa ). Название происходит от латв. « tāls » — дальний. Это наиболее отдаленная к северу область расселения латгальских племен. Адзеле (латв. Adzele ; нем. Adselе рус. Очела) — латгальская область восточнее Талавы, на границе с Псковской землей. См.: Канале, Степерманис, 1971. С. 17; Auns, 1982. С. 56; Кейсслер, 1900. С. 39–55.

.

Читать дальше

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/391900/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere-thumb.webp)