Следует добавить, что этнический состав жителей средневекового Новгорода вовсе не был исключительно или даже по преимуществу славянским. Уже в летописной легенде о призвании Рюрика участниками событий обозначены сразу четыре племени: словены, кривичи, меря и чудь. Причем славянских из них только два (словены и кривичи), а другие финно-угорские. В целом они поименованы «новгородстии людие»:

«ти[варяги] насилье деяху Оловеномъ, Кривичемъ и Мерямъ и Чюд. И въсташа Словене и Кривици и Меря и Чюдь на Варягы, и изгнаша я за море; и начаша владети сами собе и городы ставити» [27] НПЛ, 106.

.

Позднее этот этнический конгломерат сформировал новую и вполне обособленную в рамках Русской земли общность — новгородцев, которые как в культурном, так и в языковом отношении решительно выделялись среди жителей других областей Руси. Это сообщество уже в самый ранний период стремилось расширить сферу своего влияния в северном и северо-западном направлении. Причем ближайшие к Новгороду области впоследствии не только вошли в состав этого государства как равноправные составные части, но порой выступали в качестве важнейшей внутриполитической силы Новгородской республики [28] Ср.: Кирпичников, 1988. С. 45–46; Лаар, Валк, Вахтре, 1992. С. 18.

.

Южнее новгородских владений, вдоль русла Даугавы, в то же время распространяло свою власть Полоцкое княжество, установившее данническую зависимость для племен ливов (либь) (побережье Рижского залива), латгалов (летьгола) (севернее среднего течения Даугавы), селов (селонов) (южнее среднего течения Даугавы) и земгалов (семигалов) (на запад от нижнего течения Даугавы). Западнее зоны расселения земгалов Полоцк, видимо, не имел возможности регулярно взимать дань. Эти области были заселены воинственными племенами куршей (корсь, куры), вплоть до начала немецкой экспансии остававшимися фактически независимыми от соседей.

Природные условия в Курляндии даже больше, чем в Эстонии, способствовали обособленному положению местных жителей. Побережье практически не имеет удобных естественных гаваней. Речная сеть не создает условий для организации волоков и сквозного водного сообщения через внутренние области. Русла основных рек региона Венты (с притоком Абава) и Лиелупе (Курляндская Аа) разделены лесистой и труднопроходимой Курземской возвышенностью. Покорение этих областей стало одной из самых кровавых страниц истории немецкой экспансии в Прибалтике.

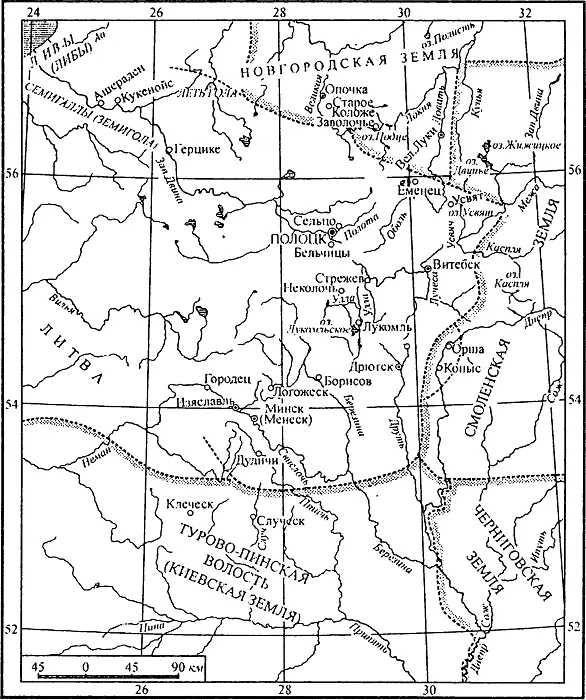

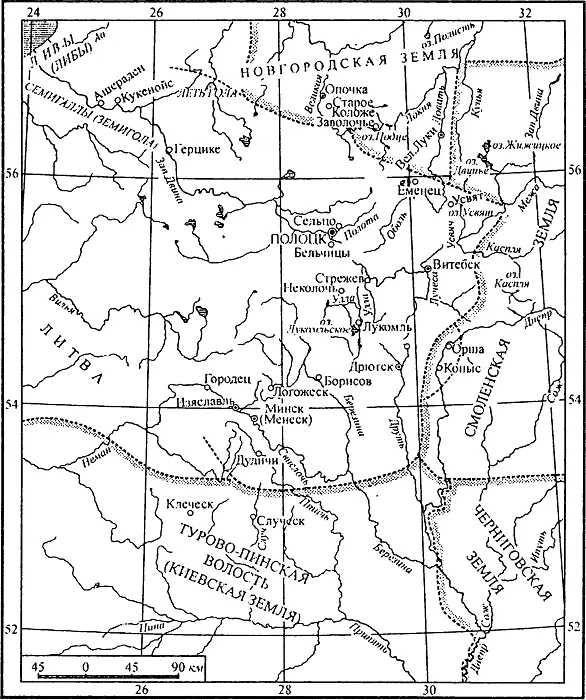

Полоцкое княжество в XII в. (Насонов, 2002. С. 139)

Севернее Даугавы Видземская возвышенность отделяет ее от полноводной речки Гауя (Койва, Соіѵа , или Лифляндская Аа), в нижнем течении которой, как и на Даугаве, расселялись племена ливов (область Торейда Thoreyda , совр. лат. Турайда, Turaida ) [29] См.: Мугуревич, Тыниссон, Зариня, 1990. С. 132–133.

. На востоке ливы соседствовали с латгалами, занимавшими все области современной Северной Латвии.

В отличие от Курляндии, балтийское побережье Эстонии очень изрезано и представляет мореплавателям широкий выбор гаваней для укрытия, зимовки, погрузки-разгрузки и торговли. Уже в IX в. эти места активно посещали скандинавские торговцы и пираты. А начиная с XI в. и миссионеры. Однако они редко углублялись далеко от моря. Во внутренних областях Эстонии претензии на господство были монополизированы новгородцами. Основной магистралью здесь являлась река Эмайыги (нем. Эмбах, Embach ), которая впадает в Чудское озеро, а в своих верховьях у оз. Выртсъярв (эст. Võrtsjärv , нем. Wirzjärv , Вирцярв) почти смыкается с притоками р. Пярну, уводящей к Балтийскому морю. Еще Генрих Латвийский уважительно называл Эмайыгу — Mater aquarum ( Матерь вод ) [30] ГЛ. XV,7. Название реки по-эстонски Emajõgi ( Emajoga : мать-ручей), а по латвийски — Mathra ирре . У Генриха использован свободный перевод местного Emaaesi , т. е. вода-мать ( Mutterwasser ). См.: ГЛ. C. 527, прим. 173. В русских летописях название реки звучало как Омовжа, Амовыжа, Омовыжа (ЛЛ, 513; НПЛ, 73, 283).

. Крупнейшие поселения внутренней Эстонии и, соответственно, важнейшие пункты контроля колонизаторов над местным населением расположились вдоль этой водной артерии: в среднем течении Эмайыги — Юрьев (Дерпт, Тарту), чуть южнее в верховьях одного из притоков — Оденпе (Отепя, Медвежья Голова) [31] Оденпе, Оденпэ, Одемпе ( Odenpe, Odenpä, Odempe ), эст. Отепя ( Otepä, Ottepä ), рус. Медвежья Голова (калька с эстонского Ottepä , где otta — медведь, а pä — голова) — важнейшее укрепленное поселение эстонской области Уганди. Позднее — орденский замок. См.: Матузова, Назарова, 2002. С. 161, прим. 3.

, на озере Выртсъярв — Вильянди (Вилиенди, Вельяд, Феллин) [32] Вилиенде ( Viliende ), эст. Вильянди ( Viljandi ), рус. Вельяд — важнейшее укрепленное поселение эстонской области Сакала, существовавшее уже во второй половине I тыс., а к XII в. превратившееся в протогородской центр. На его месте в 1223 г. немцы начали строить замок, получивший название Феллин ( Velin, Velyn ; эст. Willandi Un, Wiljandi Un, Willändi Un ), ставший центром иноземного господства в Южной и Центральной Эстонии. См.: ИЭ, 1961. С. 92; Йоост, 1975. С. 3–5, 76–80; Матузова, Назарова, 2002. С. 176, прим. 12.

, а в устье Пярну — Пернов (Старый Пярну). Реку Пярну в древности не отделяли от Эмайыги: в Хронике Ливонии она и обозначается как Эмбах (Эмайыги). Уровень воды в реках тогда был выше, и они использовались как судоходные (еще в XVI в.), пересекая всю Центральную Эстонию с востока на запад [33] См.: Загоскин, 1910. С. 121.

. Новгородцы не встречали здесь иного противника, кроме местного населения, с которым часто вступали в соглашения на условии уплаты дани или иных услугах. Так, летопись сообщает, что уже вскоре после смерти могущественного князя Ярослава местные эстонские племена восстали (ок. 1061 г.), разрушили укрепления Юрьева и напали на Псков [34] С1, 183–184; Bonnell, 1862. Chronogr. S. 5, Commentar. S. 305.

. После этого более чем на полвека контроль в регионе русскими князьями был частично утрачен [35] Вахтре, Лаур, 1990. С. 20; Лаар, Валк, Вахтре, 1992. С. 18.

. Только Мстислав Владимирович в начале XII в. восстановил его в полном объеме. Летопись сообщает о крупном походе новгородцев в 1116 г., когда был захвачен важнейший опорный пункт юга Эстонии Оденпе (Медвежья Голова) [36] НПЛ, 20, 204.

. Позднее также известны случаи возмущения местного населения. В частности, в 1177 г. эстонцы опять нападали на Псков. Однако в целом поддерживать свою политическую монополию в Восточной Прибалтике (Финляндия, Карелия, побережье Финского залива, Эстония и Северная Латвия) Новгороду удавалась на протяжении всего XII в. Ситуация обострилась только в начале XIII в., что было вызвано появлениям новых «игроков», претендующих на власть в регионе. В Финляндии и на побережье Финского залива это были шведы и датчане, а в Эстонии по преимуществу немцы, то есть рыцари-крестоносцы и вассалы рижского епископа, обосновавшегося на землях, когда-то подконтрольных Полоцку. Автор Старшей Ливонской Рифмованной хроники (Далее: ЛРХ) [37] Ливонская Рифмованная хроника (ЛРХ) была написана в начале 90-х гг. XIII в. на средневерхненемецком языке в стихотворной форме. Автор прибыл в Прибалтику около 1278/1279 г. и был орденским служащим (герольдом или слугой). По насыщенности материалом ЛРХ является одним из важнейших источников по истории освоения крестоносцами Прибалтики. Наиболее достоверны ее сведения, относящиеся к событиям 70-80-х гг. XIII в. О более раннем времени собраны полулегендарные припоминания, укладывающиеся в жанр рыцарской песни, воспевавшей доблесть и мужество братьев-рыцарей. Подробнее см.: Зутис, 1949. С. 18–22; Бегунов, Клейненберг, Шаскольский, 1966. С. 197–201; Матузова, Назарова, 2002. С. 35–42. Лучшим изданием ЛРХ до сих пор считается публикация 1876 года немецкого филолога Лео Мейера (1830–1910), работавшего в Геттингене и Дерпте: LR.

, воспевшей достижения рыцарей-крестоносцев в Прибалтике, писал о событиях 1209 г:

Читать дальше

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/391900/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere-thumb.webp)