В ЖАН этот рассказ помещен после описания событий 1252 года, но указание «некогда» позволяет датировать его более ранним временем. Скорее всего, посольство Галда (вероятно, Halt или Holt ) и Гемонта (вероятно, Helmoldus ), которые по другим источниках не известны, состоялось вскоре после возвращения Александра в Новгород — то есть около 1250–1251 гг. [109]Князь со всей однозначностью указал латинянам на свою приверженность никейскому «Символу веры», утвержденному первым Вселенским собором (в Никее в 325 г.) и подтвержденному Седьмым собором (в Никее в 787 г.). Римская церковь, как известно, отступила от святоотеческого Символа веры в вопросе об исхождении Св. Духа: латинские проповедники в ходе полемики с арианами пришли к необходимости признать, что Св. Дух исходит не только от Отца, но и от Сына ( Filioque ) [110]. В 1014 г. тезис о Filioque стал частью официального учения в Риме, и вскоре имя папы перестали поминать в Константинополе. А 16 июля 1054 г. в субботу папский легат кардинал Гумберт возложил на алтарь храма св. Софии в Константинополе буллу, исключавшую из общения патриарха Михаила Керулария и всех его преемников [111]. Последовала и обратная анафема. Попытки преодолеть раскол предпринимались не раз, но остались безуспешными до наших дней. Анафема была снята только 7 декабря 1965 года одновременно патриархом Афинагором и папой Павлом VI. Следует подчеркнуть, что взаимные проклятия глав церквей длительное время носили маргинальный характер, и христиане в значительной мере воспринимали себя единым миром. Действительный раскол произошел после захвата и ограбления крестоносцами Константинополя в 1204 г., изгнания патриарха и начала интенсивного идеологического давления на лишенных своей столицы православных со стороны Рима [112].

Очевидно, что центром, из которого было отправлено посольство к Александру Ярославичу, был не Рим, а Любек. Фактическим инициатором поездки выступал архиепископ Прусский Альберт, который сам в Новгород не поехал, но послал неких «Галда и Гемонта»зачитать папскую буллу от 15 сентября 1248 г. ЖАН сообщает, что князь «въсписа к нему», то есть по поручению Александра было составлено послание к папе, в котором подтверждалась приверженность русского правителя Никейскому вероучению. Отказ был решительный и сокрушительный. Вполне можно допустить, что Альберту было неприятно показывать его папе Иннокентию, и он готовил другие меры воздействия на русских. Потому, собственно, и прицеливался на Псков. Этот выбор был оправдан по нескольким причинам:

1. Псков никогда, вплоть до учреждения патриаршества на Руси (1589 г.), не был отдельной епархией и не имел собственного епископа. Он всегда входил составной частью в Новгородский диоцез. Можно было рассчитывать, что в городе существуют силы, склонные искать большей церковной самостоятельности.

2. В 1240–1242 гг., как мы писали в первом томе, Псков уже был включен в состав Дерптской епархии, и в городе процветала католическая пропаганда. Возможно, многим жителям было знакомо латинское богослужение.

3. Заботы правящей суздальской династии в эти годы были сконцентрированы вдали не только от Пскова, но и от Новгорода. Псков выступал далекой окраиной Руси.

Закрепиться в Пскове, как это уже произошло в 1240 г., казалось Альберту легче, чем пытаться склонить на свою сторону правящих князей. Архиепископ планомерно формировал юридическую базу свою для своих предприятий на Востоке, окружал русские границы своими ставленниками и подконтрольными территориями. Еще в 1247 г. Альберт был объявлен папским легатом для Руси. В том же году он явочным порядком назначил в Виронию, входившую в зону Лундской епархии, своего епископа — Дитриха Миндена ( Theodericus, episcopus Vironensis ) [113]. Впоследствии — в 1255 г. — он добился папской санкции на закрепление Виронии в своей юрисдикции, включение ее в диоцез Рижского архиепископа [114]. Формировался плацдарм на Нарве.

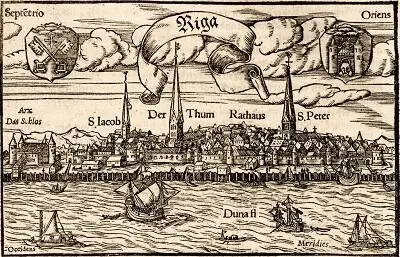

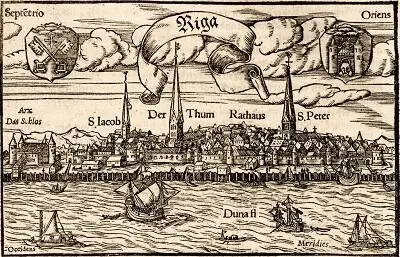

Рига. Гравюра из «Космографии» Себастьяна Мюнстера, 1550 г. (Münster S. Cosmographiae Universalis. Basel, 1550. S. 931)

15 сентября 1248 г. Альберт получил санкцию на развитие своих действий в сторону Новгородской Руси. Папа специально разрешил строительство в Пскове соборного храма. А 3 октября того же года, судя по всему, в очередной раз вице-легат Альберта в Ливонии объявил, что согласно дарению «короля Гереслава», Псков принадлежит Дерптскому епископу [115]. Как мы упоминали, в 1245 г. кафедру покинул епископ Герман, а об имени нового епископа мы ничего не знаем вплоть до 1263 г. [116]Надо полагать, и здесь проявилась склонность Альберта Зуербеера к концентрации власти в своих руках: возможно, он сознательно долго не назначал в Дерпт нового епископа, сохраняя его полномочия за собой. В таких условиях поездка в Новгород «Галда и Гемонта» была чистой формальностью — Альберт и не рассчитывал на ее успех. Он явно готовился к военным мерам и создавал для них плацдарм.

Читать дальше

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/391900/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere-thumb.webp)