В отсутствии потерь у британцев нет ничего удивительного. Фактически не имея ни одного орудия, защитникам Колы ничего другого не оставалось, как стрелять по «Миранде», которая маневрировала на значительном удалении от города — от 300 до 500 ярдов — из гладкоствольных ружей. С такого расстояния поразить кого-либо на борту парохода было возможно разве что случайно. Всего защитники Колы израсходовали 1182 патрона и один орудийный заряд [792].

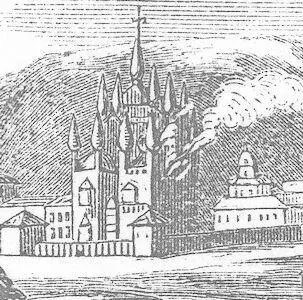

Во время боя большая часть команды «Миранды» находилась вне видимости русских стрелков, скрытая бортами. Практически не подвергая риску жизни своих моряков, Э. М. Лайонс получил возможность действовать, словно на учебных стрельбах в условиях, приближенных к боевым. Обреченный город, плотно застроенный деревянными домами, с массивным деревянным собором Воскресения Христова, с военной точки зрения представлял идеальный объект для обстрела.

Слышимые британцами с береговых укреплений ружейная стрельба и грохот от единственного пушечного выстрела дали им повод в дальнейшем гордиться военной победой, а не вспоминать со стыдом сожжение маленького русского городка и лишение крова большей части его жителей, включая женщин и детей, посреди безлюдных заполярных просторов в преддверии наступающей зимы. Справедливости ради отметим, что Э. М. Лайонс не склонен был преувеличивать ту опасность, которую представляли защитники Колы для его парохода. Более того, в его донесении командующему английской эскадрой Э. Омманею при желании можно увидеть нечто похожее на сожаление о содеянном:

«Когда мы отходили <���от Колы> утром 24-го [793] , пожары, уничтожившие остатки города, распространялись на небольшое предместье — единственную уцелевшую его часть [794]. Однако это печальное уничтожение всего города вызвал характер сопротивления. Упрямство, с которым враг настойчиво продолжал стрелять из различных частей его вплоть до их разрушения, вынудили меня совершить это. Отрадно думать, что никто из не участвовавших в бою не пострадал, поскольку помимо срока, указанного в ультиматуме, женщины и дети с поклажей покидали город весь предыдущий день» [795].

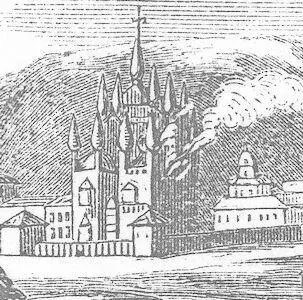

Изображение горящего Воскресенского собора города Колы. The illustrated London news. 1854. October 7.

Изображение горящего Воскресенского собора города Колы. Pictorial History of the Russian War 1854 — 5–6. Edinburgh and London; W. &. R. Chambers, 1856.

Обратите внимание на купола собора. В английской газете 1854 г. кресты над куполами честно изображены. А на иллюстрации к книге, опубликованной в 1856 г. их уже нет! Единственный крест над одном из куполов представлен в виде закорючки, более похожей на флюгер. Вряд ли необходимость убрать кресты над горящим собором с оригинальной литографии при подготовке книги к печати была вызвана техническими причинами. Скорее всего, причины а том, что годы спустя назовут стремлением к «политкорректности». Изображение корабля Ее Величества, методично уничтожающего из орудий христианский храм, могло у вдумчивого английского читателя вызвать ненужные мысли.

Будучи образцовым офицером и гражданином своей колониальной империи, сыном, достойным своего отца [796], Э. М Лайонс не мог простить неповиновения ультиматуму.

«МИРАНДА» ЗАХВАТЫВАЕТ «ПРИЗЫ»

12 (24) августа 1854 г., оставив за кормой сожженную Колу, «Миранда» направилась в Мотовской залив. Здесь в устье р. Лицы были укрыты суда, принадлежащие зажиточным жителям Колы. Есть некоторые основания полагать, что о местонахождении судов англичанам сообщил предатель.

Бывший крепостной крестьянин Федор Иванов по прозвищу Гагарка, ранее находившийся под судом «за буйство и кражу» и занимавшийся бродяжничеством, был выслан в Колу из Санкт-Петербурга, где он проживал нелегально. В Коле Гагарка продолжал буйствовать, за что был однажды наказан розгами. Был захвачен англичанами во время нахождения на рыбных промыслах. Заметив неприятельский пароход, он помешал бывшему вместе с ним на шняке крестьянину Пайкачеву направить шняку к берегу, угрожая ударить деревянной жердью, и несколько раз ударил по лицу находившуюся вместе с ними женщину, чтобы «унять» ее плач. Позже российские чиновники полагали, что Ф. Иванов остался на английском пароходе и уехал в Англию [797].

Читать дальше