В литературе Каргополь относят к числу древнейших поселений на севере России, хотя прямых указаний на время его основания в летописях нет. Считается, что первое достоверное известие о нем в общерусских сводах встречается под 1447 г., когда сюда во время феодальной войны бежали князь Дмитрий Шемяка и князь Иван Можайский захватившие с собой мать Василия Темного — великую княгиню Софью Витовтовну [497]. Древность Каргополя подтверждают и археологические разведки, в результате которых здесь были обнаружены слои XIV–XV вв. [498]Вместе тем остается неясной его государственная принадлежность. На исторических картах территория Каргополя и его округа обычно помечается как новгородская. Хотя, справедливое ради, следует отметить, что в литературе все же осторожно было высказано мнение о том, что «предполагается, что первоначально Каргополь зависел от Белозерского княжества, затем в XIV–XV вв. перешел под власть Новгорода [499]. Но оно не получило поддержки.

Поэтому Л.А. Дмитриев, зная из родословцев о существовании Карголомского удела Белозерского княжества, предлагал читать в определении титула князя Глеба вместо «каргопольский» — «Карголомский» [500]. Но согласиться с этим нельзя, хотя бы потому, что опубликованный исследователем текст «Сказания» по варианту Михайловского прямо указывает на принадлежность Каргополя к Белозерскому княжеству, когда сообщает, что вместе с белозерскими князьями к Дмитрию Донскому «приидоша белозерские и каргопольския силы» [501]. Более того, в начале данной главы мы упомянули известие о том, что в 1378 г. на озеро Лаче был сослан некий поп, действовавший в интересах сына последнего московского тысяцкого Ивана Васильевича Вельяминова и захваченный перед сражением с татарами на реке Воже [502]. Устюжский летописный свод уточняет, что узник был сослан именно в Каргополь [503].

Эти свидетельства источников позволяют говорить о том, что в XIV в. Каргополь входил в состав Белозерского княжества и определение Глеба князем Каргопольским соответствует действительности. К сожалению, источники не указывают его отчества. Но, судя по времени жизни, а также тому, что он носил тот же титул князя Каргопольского, что и Федор Семенович, князя Глеба можно признать его братом и, соответственно, сыном князя Семена Михайловича.

«Сказание» именует Глеба князем «Каргопольским и Цыдонским». Но выше мы видели, что позднейшие переписчики памятника в определениях князей допускали описки. Вероятно, определение «цыдонский» является одной из них. В.А. Кучкин выяснил, что в ряде списков «Сказания» оно фиксируется как «ундонский» [504]. Это позволяет выяснить, что Глеб был удельным князем Каргопольским, а центр его владений располагался в сохранившемся до сих пор старинном Ундозерском погосте к западу от Каргополя (в современном Вытегорском районе Вологодской области, в 60 км от Вытегры). По соседству располагала владения андомских [505]и кемских князей, последние из которых получили прозвание по реке Кема, вытекающей из Кемского озера и впадающей в Белое озеро.

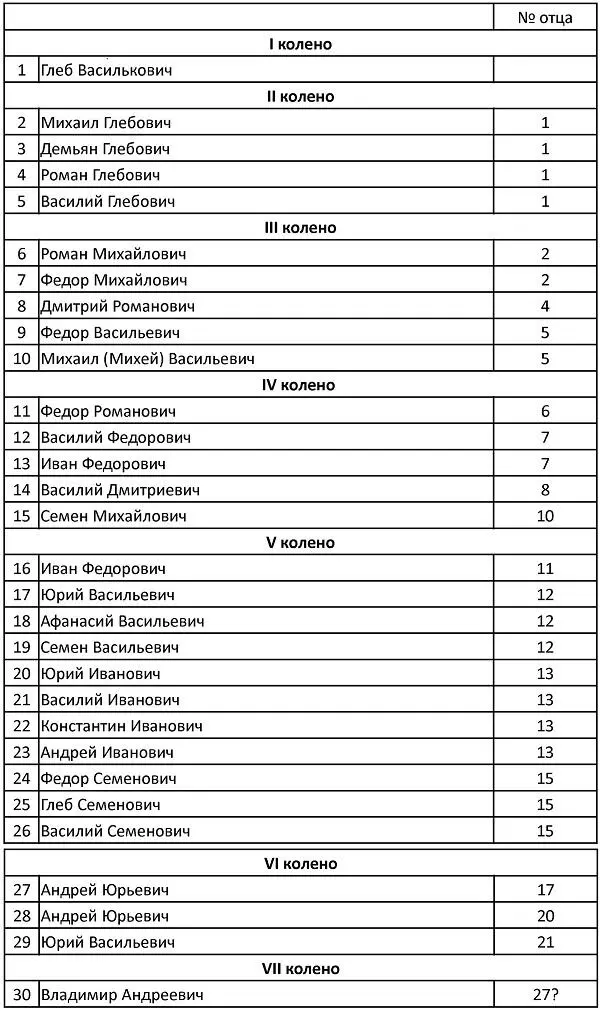

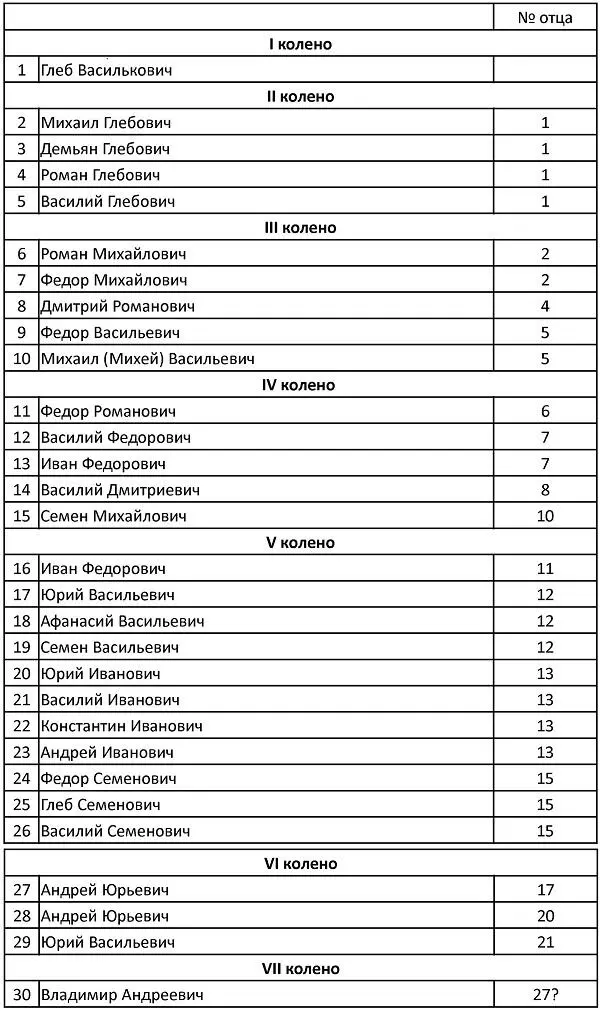

Выявление еще одной ветви белозерского княжеского дома — князей Каргопольских позволяет нам составить полное родословие белозерских князей XIV в., которое представляется нам в следующем виде:

Приобретение Белоозера московскими князьями

Прежде чем решить вопрос о времени и способе приобретения Белоозера московскими князьями, мы должны выяснить — какой статус имело Белозерское княжество во времена Ивана Калиты?

Мы видели, что в последней четверти XIII в. сыновья Глеба Васильковича Белозерского теряют свои родовые владения и переходят на службу у великого князя Андрея Александровича в Новгороде и Пскове. Между тем в литературе существует мнение, что в начале XIV в. самостоятельность Белозерского княжества была восстановлена. Это утверждение основано на летописном известии под 1339 г. о князе Романе Михайловиче. По мнению В.А. Кучкина, упоминаемое летописцем прозвище князя Белозерский, а также сам факт его поездки в Орду позволяет говорить о том, что перед нами вполне суверенный правитель, который вел самостоятельную политику по отношению к Орде [506]. На взгляд историка, возобновление Белозерского княжества в XIV в. связано с тем, что князь Федор Михайлович женился в 1302 г. в Орде [507], подкрепив свои отчинные права с ордынской помощью [508].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алексей Константинов - Ключ к загадке [СИ]](/books/35142/aleksej-konstantinov-klyuch-k-zagadke-si-thumb.webp)