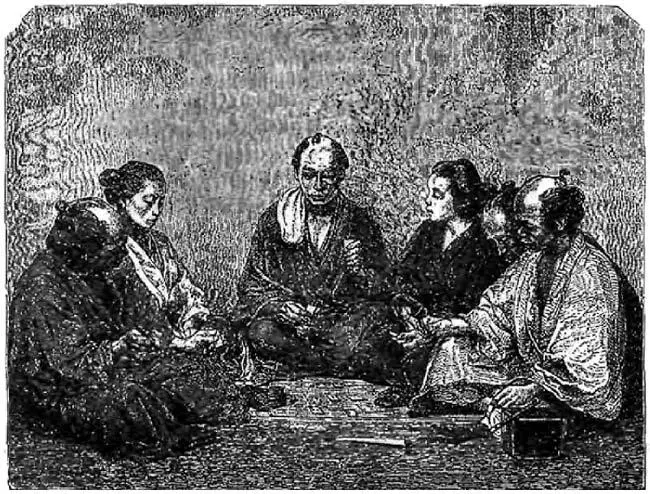

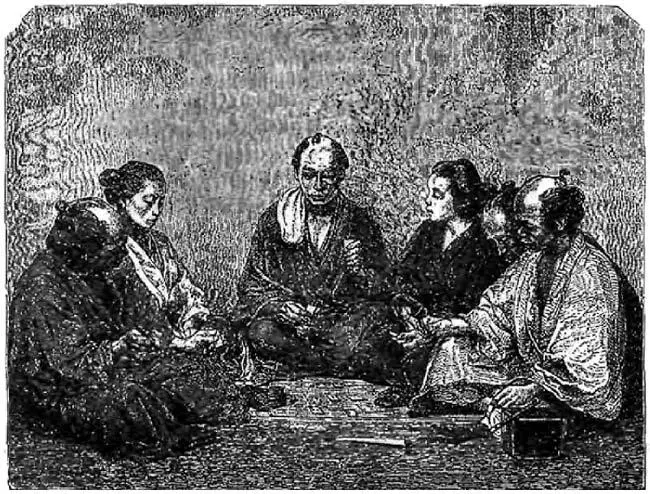

«В императорском дворце Годзё водились оборотни. Как рассказывал вельможный То-дайнагон, однажды, когда в зале Черных дверей несколько высокопоставленных особ собрались поиграть в го, кто-то вдруг приподнял бамбуковую штору и посмотрел на них.

— Кто там? — оглянулись придворные.

Из-под шторы выглядывала лиса в облике человека.

— Ах! Это же лиса! — зашумели все, и лиса в замешательстве бросилась наутек.

Должно быть, это была неопытная лиса, и перевоплощение ей не удалось как следует».

(«Записки от скуки», перевод В.Н. Горегляда).

Доска для игры в сугороку представляет собой разграфленное на квадраты поле. При этом доска разделена на две половины поперечной линией, являющейся «границей» своего и чужого полей (12 квадратов по вертикали в каждом из них). Поочередно бросая по два кубика из бамбукового (деревянного) цилиндра, партнеры передвигают фишки (числом 15, они называются «конями») по клеткам поля в соответствии с выпавшим числом. Максимально возможное число равняется двенадцати. Отсюда и происходит название сугороку — «дважды по шесть» или «дюжина». Выигравшим считается тот, кто быстрее достигает переднего края поля противника максимальным количеством своих фигур. Эта игра была изобретена в Индии, потом перекочевала в Китай и переплыла в Японию. Игра считалась азартной — первые запреты на игру в сугороку встречаются уже в конце VII в. Однако, похоже, эти запреты не возымели должного воздействия. В хронике VIII в. «Сёку нихонги» сообщается о том, что между разгоряченными игроками случались ссоры и даже убийства. Неудивительно, что в 757 г. был выпущен очередной запретна эту игру. В указе утверждалось: нерадивые чиновники увлекаются сугороку до такой степени, что дети перестают слушаться родителей чем наносится ущерб Пути сыновней почтительности.

Однако справиться с азартными игроками было не так-то просто. Более того, сама игра стала расцениваться наиболее философски мыслящими людьми своего времени как некая модель реальной жизни. Кэнко-хоси писал: «Когда я спросил однажды у человека, слывшего искусным игроком в сугороку, о секрете его успеха, он ответил: „Не следует играть на выигрыш; нужно стремиться к тому, чтобы не проиграть. Заранее обдумай, какие именно ходы могут оказаться самыми слабыми и избегай их — выбирай тот вариант, при котором проигрыш можно было оттянуть хотя бы на один ход. Руководствуясь этими же принципами, ты постигнешь Учение. Таковы же приемы усмирения плоти и обороны государства“» («Записки от скуки», перевод В.Н. Горегляда).

Игральные карты, сделанные из бумаги, были изобретены в Индии или Китае. Широкое распространение в Европе они получают с конца XIV века. Как это ни странно, японцы заимствовали карты не обычным для себя путем — непосредственно из Китая, но через португальских купцов — в XVI веке. Поэтому и японское слово для обозначения карт — карута — португальского происхождения (carta).

Карты привились в Японии хорошо. Но не потому, что японцы стали активно играть в европейские карточные игры (хотя случалось и это). Карты полюбились японцам прежде всего ввиду их бумажной компактности. Играть же они стали по собственным правилам — бумажные карты были приспособлены для тех игр, которые пользовались популярностью в более раннее время.

Игроки. С гравюры середины XIX в.

В период Хэйан среди аристократов получила распространение игра в раковины. Поначалу смысл состязания состоял в том, чтобы участники предъявили наиболее красивые и экзотические раковины. У кого раковины диковиннее — тоги выиграл. На следующем этапе развития игры стали использоваться двустворчатые раковины съедобного моллюска — хамагури (Meretrix meretrix L). После того, как содержимое было уже съедено, верхнюю створку отделяли от нижней. Потом нижние и верхние створки (обычно их было по двенадцать) складывали особняком в середину круга. Затем каждый игрок по очереди тянул одну из верхних створок. Его задача сводилась к тому, чтобы угадать, какая из нижних створок — парная с его верхней. Если выбор был совершен верно, вся раковина отходила к нему.

Несколько позднее эта нехитрая игра была усовершенствована: к раковинам прибавилась поэзия. Теперь на нижней створке писалось окончание стихотворения, к которому было нужно подобрать его начало, начертанное на верхней створке.

Читать дальше