В Китае император не возводил своего происхождения к божествам. Основатель династии мыслился «всего-навсего» как избранник Неба. Правящий род Японии считал себя потомком главного божества синтоистского пантеона — Аматэрасу. То есть доминирующее положение этого рода было изначально и обусловлено не какими-то особыми достоинствами представителей этого рода, а кровным родством с божеством солнца, которому император был обязан поклоняться. Именно кровное родство обеспечивало императору и его потомкам трон, все остальные соображения («плохой» он или «хороший») не играли никакой роли. И, в таком случае, никто из возможных соперников императорского рода не мог претендовать на то, что, в случае свержения правящего дома, кто-нибудь признает его законным государем, поскольку он чем-то «лучше» представителя прошлой династии. Поэтому-то и попыток свержения императора в японской истории почти не наблюдается.

В связи с идеей божественного происхождения правящей династии в Японии была отвергнута центральная концепция китайской историософии — идея «мандата Неба». Согласно этой идее, приход к власти новой династии происходит по воле Неба, которое и отдает свой небесный приказ (кит. тянь мин , яп. тэммэй ) достойному претенденту занять престол. Обладая в момент прихода к власти достаточным запасом моральной силы, добродетели и энергетики, династия с течением времени растрачивает этот запас, что и ведет к утере властно-сакральных распорядительных полномочий. Таким образом, идея о непременной смене династий была встроена в китайскую историософию. Несмотря на многочисленные заимствования из Китая, Япония, тем не менее, не приняла концепт «мандата Неба», поскольку он противоречил установке японской культуры на преемственность, которая действовала во всех сферах социальной жизни: наследственной была не только «должность» императора, но и главнейших царедворцев.

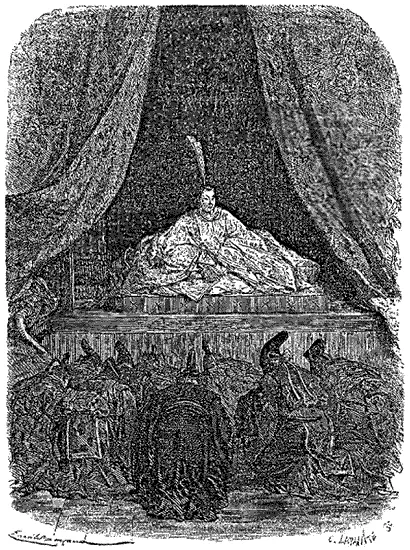

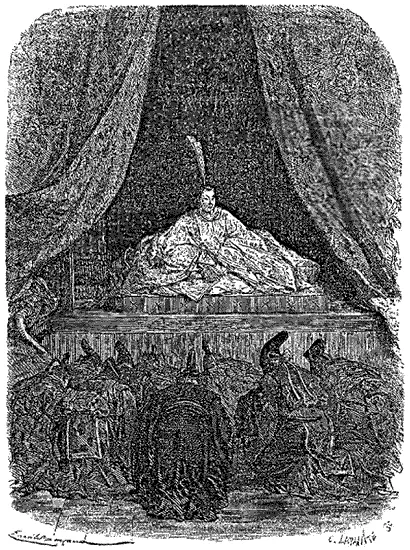

Император и его придворные. С гравюры середины XIX в.

Вплоть до обновления Мэйдзи порядок наследования в Японии не был определен. В настоящее время престол передается только по прямой мужской линии. До этого времени императором или же императрицей теоретически мог стать любой представитель правящего рода. Поэтому бездетность императора или же отсутствие в его потомстве сыновей не приводило к прерыванию династии, как это случалось в европейской и российской истории, Тем не менее, более предпочтительным все равно считалось занятие престола прямыми мужскими наследниками правящего тэнно. Поэтому существовал и подстраховочный механизм в виде официально одобренного многоженства (моногамная идея была высокопоставленным японцам чужда).

За весьма редкими исключениями, японский император никогда не обладал той полнотой распорядительных полномочий, которыми владели его европейские и русские монархические коллеги. Так, совершенно невозможным выглядит появление японского императора на театре военных действий в качестве верховного главнокомандующего. Тэнно не покидает пределов столицы, не путешествует ни по стране, ни, тем более, за границу, поскольку главная функция тэнно — это пребывание в сакральном центре, т. е. во дворце. Император участвует в ритуалах как первожрец синто, ему совершают поклонения как живому божеству, но он обязан поддерживать ритуальную чистоту и потому не касается мирских дел. Сам факт нахождения его на престоле является самой надежной гарантией того, что дела в стране идут как надо.

Другая важнейшая функция императора — речевая, поскольку именно от его имени провозглашались указы. Еще одной функцией императора было управление временем — дело, которым в древних обществах обычно занимались жрецы. В России и Европе контроль над временем всегда находился в компетенции церкви, поскольку и точка отсчета (Рождество Христово или Сотворение мира), и почти все праздники годового цикла были связаны с христианством. В России первые светские календари появляются только в XVIII в. — до этого в ходу были только календари церковные. В Японии же укоренилась китайская идея о том, что каждый император принимает название (девиз) для своего правления, которое имеет заклинательное свойство: «небесный мир», «вечное процветание» и т. п. Составлявшиеся в конце года календари от имени самого правителя распространялись по всем учреждениям и провинциям. Таким образом, именно император являлся «хозяином» будущего времени и регулировал его ход. Император имел право и на переименование девиза до истечения срока своих полномочий.

Читать дальше