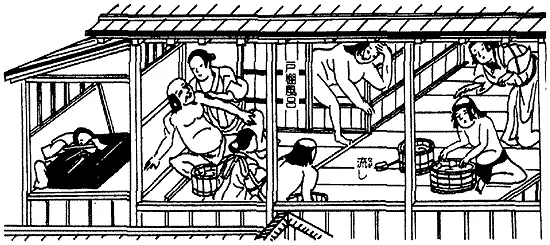

Точно известно, что за это удовольствие люди платили деньги уже в самом начале XIV века. На рисунках этого времени, сделанных на ширмах и веерах, виден крытый соломой дом, изрядно забитый людьми с деревянными шайками. Похоже, «сфера обслуживания», которой так знаменита нынешняя Япония, была достаточно развита и в то далекое время: возле клиентов присутствуют банщицы, трущие им спину. Если читатель приглядится к предлагаемому рисунку, то в глубине помещения можно увидеть и саму парную. Вход (а точнее сказать — лаз) в нее для сохранения тепла был сделан очень маленьким. Такой тип бань назывался «гранатовым».

В этом названии заключены две идеи. Во-первых, в парилку набивалось людей столько, что они походили на зернышки граната, заключенные в оболочку плода. И, во-вторых, в то время с помощью кислого гранатового сока «отмывали» от патины японские бронзовые зеркала.

Но по-настоящему широкое распространение бани получили уже в XVII веке, когда после бесконечных войн и усобиц наступило мирное время и когда уже можно было спокойно подумать не только о том, как бы спасти свою шкуру, но и о том, как содержать ее в надлежащей чистоте. Именно тогда появляются публичные бани с бассейном, наполненном горячей водой, но зато лишенные парной.

Перед тем как залезть в этот действительно публичный, многолюдный сидячий бассейн с непривычно горячей для европейца водой, посетитель должен был сначала как следует вымыться с помощью тех же самых деревянных шаек (вот, оказывается, с каких пор идет этот обычай!). Интересно, что можно было прийти со своей посудиной, а можно было и заказать таковую в бане. После того как она бывала изготовлена, на ней писалось имя клиента. Приходя в баню, он пользовался своей, именной посудиной, которая отныне находилась там на постоянном хранении.

Если же ты захотел помыть не только тело, но и голову, то за это бралась отдельная плата — воды-то, естественно, уходило больше. Дело, правда, было не только в самой воде, но и в ее подогреве. Топили в бане исключительно дровами, а их ведь еще надо было нарубить и с гор привезти.

Доставка хвороста.

Что ж, японцы поступали вполне честно: ведь и сама такая баня называлась сэнто — «платный кипяток». Мытье спины банщицей или банщиком тоже требовало дополнительного расхода.

Толковых вытяжек не было, окон — тоже. Над бассейном клубился густой пар, видно ничего не было — ни женщину, ни мужчину, ни того, в чистую ли воду пришлось тебе погрузиться. А меняли ее, между прочим, не каждый день. Однако ее температура кое-какие гигиенические проблемы все-таки разрешала.

С тех пор японские бани не претерпели принципиальных конструктивных изменений. И даже сегодня в многочисленных гостиницах-банях, устроенных на горячих источниках, поступают именно так — сначала из тазика смывают грязь, а потом уже отмокают в общем бассейне. Европейцам это часто кажется малогигиеничным. Но, кажется, многое тут зависит исключительно от привычки. Плещутся же они сами из умывальника, заткнув предварительно слив пробкой, — и ничего. В то же время я не встречал еще ни одного русского (а у нас, как известно, с водой довольно напряженные отношения), который бы по своей доброй воле согласился умываться не в проточной воде. Мы уж лучше совсем мыться не будем.

Особенно пристрастились к баням обитатели Эдо. Во-первых, многие из них боялись мыться дома — город был деревянный, скученный (в начале XIX века там жило более миллиона человек), и пожары были его настоящим бичом. Так, при пожаре 1657 года погибло более 100 тысяч человек) (Подробнее о пожарах смотрите, как это ни странно, в главе о татуировках.)

Во-вторых, жилища в Эдо были тесные, так что приходилось экономить на всем, в том числе и на площади, предназначенной для домашней ванны. В-третьих, в городе были большие проблемы с водоснабжением. Ближние водоносные слои там засолены, и до пресной воды приходилось копать очень глубоко. Реки же Эдо, как это и положено нормальному средневековому городу, были полны нечистотами. И хоть в жаркий день предприимчивые торговцы и предлагали речную водичку «холодненькую, с самой серединки», но ее гигиенические, а также моющие свойства оставались под большим вопросом. С ростом города пришлось даже тянуть наземные деревянные водоводы, где вода текла без всякого напора — самотеком. Набрать ее можно было не в собственном доме, а только в специально построенных для того уличных водозаборах. На настоящее мытье — так, чтобы с удовольствием — не наносишься. Легче в баню сходить.

Читать дальше