Так и до равнин потихоньку под гору докатились. Там же — свои проблемы: надо, чтобы вода на все поля поступала не бурным потоком, а равномерно, и, значит, для нее должен быть обеспечен уклон. Но — предельно маленький. Причем следовало не просто канав накопать (дно мгновенно заилится), а канав со смыслом — с дном, покрытым досками. И положены были эти доски две тысячи лет назад. Очень точная работа требовалась. В одном из раскопанных поселений того времени перепад высоты составляет всего тридцать пять сантиметров на сто метров. И так — на протяжении целых двух километров.

Но и этими полями, вытеснявшими широколиственные леса, дело отнюдь не кончилось. Ведь рис-то пришел не сам по себе, а вместе с производством металла (какое же сельское хозяйство без лопаты с серпом?) и «нормальной» керамики, производимой при высокотемпературном обжиге.

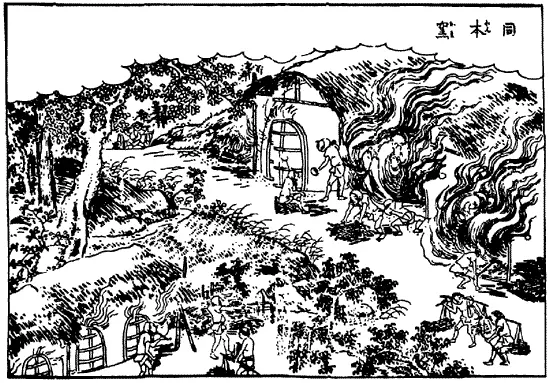

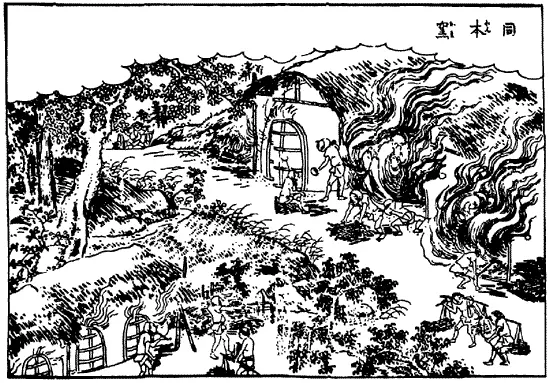

И до этого, разумеется, население архипелага горшки лепило, обжигая их в ямах, на дне которых разводился самый обычный костер. Конечно, получались они кривоватыми и влагу толком держать не умели (за сутки десять процентов через стенки в землю просачивалось). Так вот, гончарные печи (также как и кузнечные) топить надо как следует. Японские археологи не поленились и посчитали, что гончарная печь обнаруженного ими типа пожирает в сутки десять тонн дров! А ведь такая печка не одна на архипелаге была.

Гончарный комплекс.

При таком топливном расходе первичные широколиственные леса быстро пошли на убыль, и их место, как считают японские палеоботаники, заняли леса вторичные — теперь уже хвойные. Так что знаменитую японскую сосну, искривленную ветрами, воспетую поэтами, рисованную-перерисованную художниками, увидеть когда-то было не так просто. Еще в VIII веке про нее стихов не слагали, на картинах не рисовали.

Рис всегда считался в Японии основой благосостояния государства, и поэтому налоги собирались прежде всего именно им. Жалованье чиновникам в древности тоже выплачивали частично рисом. А частично — столь необходимыми в быту мотыгами и древней мануфактурой. Богатство князей и их авторитет определялись по тому, сколько риса они получают в своих владениях.

Собрав с крестьян рисовый налог, они отправляли его на продажу. Больше всего известна «рисовая биржа» в Осака, где в далеких XVIII–XIX веках ежегодно продавалось более четырех миллионов мешков риса в год. Поскольку цены на Осакской бирже определяли стоимость риса повсюду, то по всей стране купцы и потребители должны были их знать. Для этого повсеместно была устроена система сигнальных костров, расположенных на вершинах гор. В зависимости от используемой древесины и травяных добавок к ней эти костры могли давать дым разного цвета. Каждый цвет обозначал ту цену (то есть столько-то монет плюс или минус от вчерашнего), которую сегодня дают за рис в Осака. Получалось довольно оперативно.

Трудно переоценить роль риса в японской культуре. И не только по своему воздействию на желудок или трудовую этику. Осмелюсь утверждать, что именно ввиду занятий рисосеянием японцы практически всю свою историю (за исключением последних ста с лишним лет) предпочитали отсиживаться дома, с военными задумками на материк не ходили, территориальных претензий почти никогда никому не выдвигали. Это они уже с приходом европейцев в XIX веке решили пушки делать, чтобы сдачи давать и вообще — жить «как все». Для чего необходимы минеральные ресурсы, которых у самих японцев никогда не было.

Вот тогда только они по-настоящему сообразили, что этот мир воевать можно. За что, правда, и поплатились. А до тех пор новая земля японцам была не так уж и нужна. Во всяком случае, не до такой же степени, чтобы надолго отлучаться от хозяйства. Например, за освоение Хоккайдо с Окинавой они взялись по-настоящему только во второй половине прошлого века.

Дело в том, что, как известно, наибольшей страстью к пространственной экспансии отличаются народы, которые кормят себя либо скотоводством, либо подсечным земледелием. Для скотоводства требуются все новые и новые пастбища, а сами скотоводы не сильно привязаны к одному месту. Не говорю уже об отгонных скотоводах — монголах и других кочевых и полукочевых народах, наводивших страх как на Европу, так и на рисосеющий Китай (в XIII веке Хубилай-хан даже в Японию захотел переправиться, но его корабли разметало бурей, которую японцы назвали тогда «божественным ветром» — камикадзе ). И обитатели Британских островов (которых почему-то японцам принято в этнопсихологический пример ставить) тоже продемонстрировали миру, что вполне, казалось бы, пасторальное занятие по выращиванию овечек с коровками может привести в движение громадные массы людей, которые в результате расселились по всему миру, обложив его для начала со всех сторон английским языком, а потом ему же и свои законы мирового общежития диктовать начали. В общем, не выдержала великобританская земля с пастбищами демографического давления на себя.

Читать дальше