Никак нельзя согласиться с утверждением А. А. Шахматова, что фраза «и от тех варяг <���…> прозвашася Русь» является позднейшим исправлением, так как якобы жители Новгородчины в древности не называли себя русью. Его поправка «прозвашася варяги» неприемлема. Кроме того, А. А. Шахматов в одной из последних работ сам опроверг свою аргументацию, убедительно показав, что «остров русов», известный из сочинений Ибн Русте и Гардизи, отражающих реальность IX – начала X в., находился в Приильменье. В другой работе он обратил внимание на то, что псковичи и новгородцы еще в 1060 г. именовали себя «русью» (Шахматов 1908: 291; 1919). Как известно, Константин Багрянородный отчетливо свидетельствует о существовании в середине X в. особой, отличной от среднеднепровской, северной «Внешней Руси» с центром в «Немогарде», где правил «Сфендослав сын архонта Ингоря». Позднее в Новгороде правит сын Святослава Владимир, а его брат Ярополк только после изгнания Владимира и захвата Новгорода может считать, что он властвует «един в Руси» (ПВЛ 1950а: 54). Из всего этого, а также из вводной фразы НПЛм и «рассказа о призвании» по НПЛм и по ПВЛ явствует, что «Северная Русь» с центром в Ладоге, а с 860-х гг. в Новгороде была реальностью вплоть до середины XI в. и обладала (как узнаем из послесловия к Остромирову Евангелию) своим особым, отличным от киевского «столом».

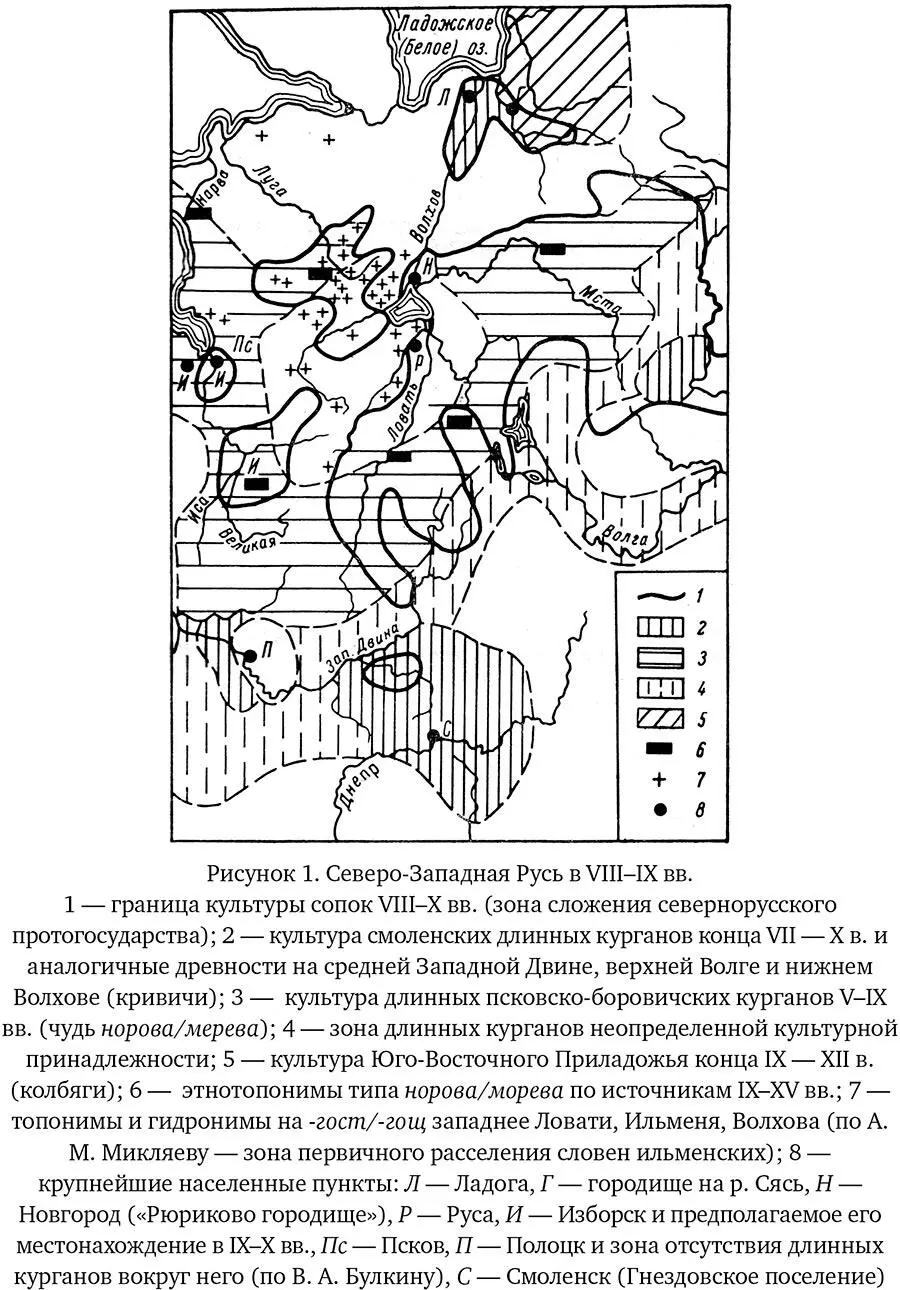

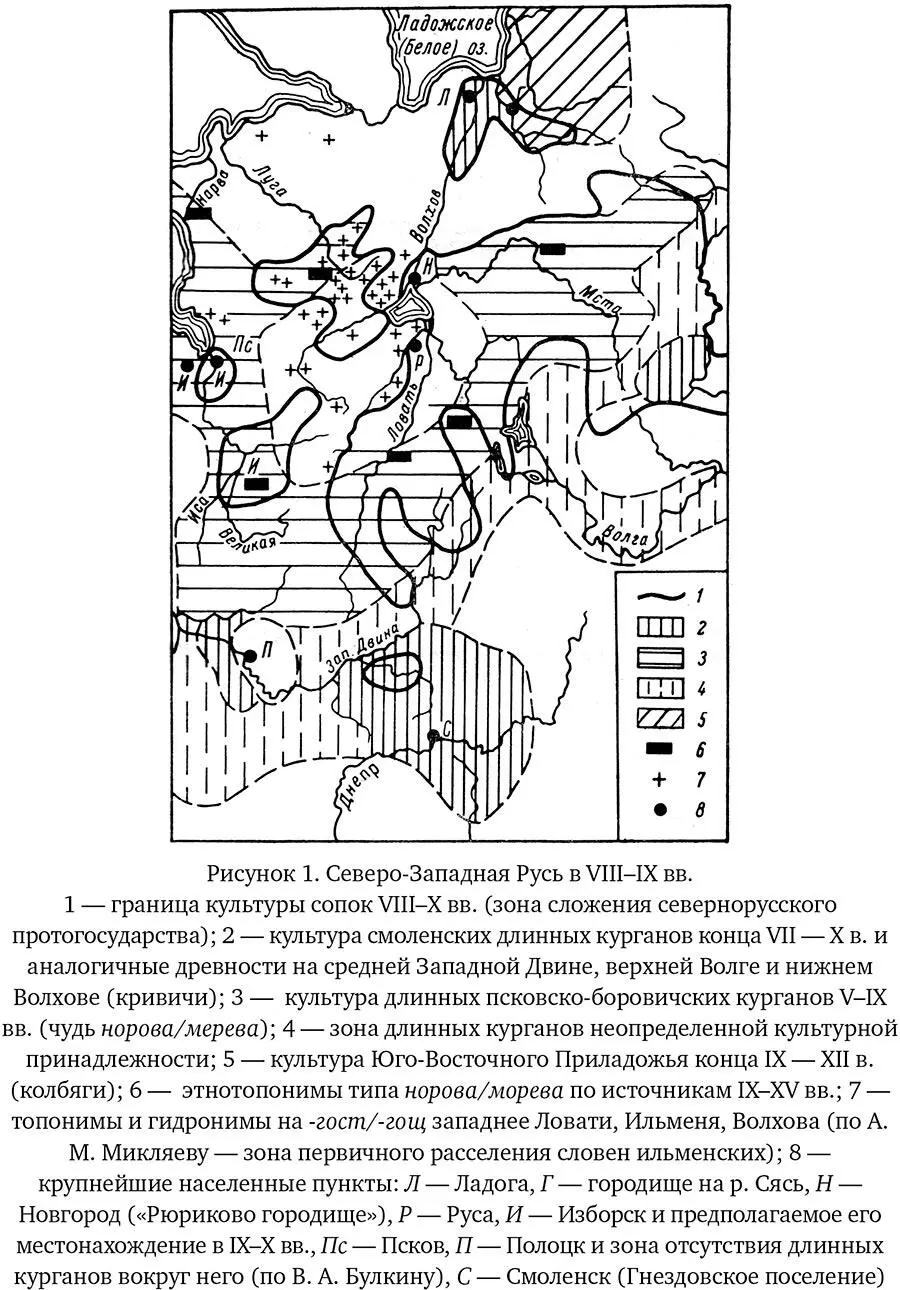

Сопоставление вводной фразы и «рассказа о призвании» НІм убеждает, что речь идет в нем о призвании русских князей «новгородстими людьми», жителями «Новгородской волости», о взаимодействии четырех этносов: «новгородских» словен, кривичей, мери и пришлых варягов, от коих «прозвашася Русь» и «суть новгородстии людие <���…> от рода варяжска». Тема Новгорода и варяжская тема являются двумя стержнями, пронизывающими рассказ и соединяющимися в концовке его. Рассказ построен на соотнесенности трех триад: три этноса призывают трех братьев-варягов (Рюрик, Синеус, Трувор), которые «садятся» в трех местах, два из которых – города (в Новгороде, на Белоозере, в Изборске). Элементы фольклорности отнюдь не исключают соответствия предания (в общих чертах) исторической правде: территориально-политическая триадность была присуща Новгородчине и в XI–XII вв. Поскольку до сообщения о призвании сказано, что этносы-автохтоны «начаша владети сами собе и городы ставити», заключаем, что места-города, где сели братья, являются политическими центрами трех этносов. Местные этносы в предании всегда перечисляются в одном порядке: «словене, кривичи, мере». По законам фольклорного соответствия соединяем первые, вторые и третьи элементы триад и получаем: Рюрик «седе в Новгороде» у словен, Синеус – «на Беле озере» у кривичей, Трувор – «в Изборске» у этногруппы, именуемой в списках НПЛм чаще всего «мере».

Первая связка не вызывает сомнений в исторической вероятности; вторая и третья представляются бессмыслицей, если исходить из локализации кривичей, мери и Белоозера по ПВЛ. Но приведенные данные извлечены не из ПВЛ, а из древнейших пластов новгородского летописания, повествующих о «новгородчкой волости». А кривичи, локализуемые ПВЛ в верховьях Днепра, Двины и Волги, меря, помещаемая у Ростовского и Клещина озера, и Белоозеро находились в X–XIII вв. вне пределов Новгородской земли; Белоозеро, в частности, всегда тяготело к Ростову.

Для того чтобы понять связку «Синеус на Белоозере у кривичей», выясним, не было ли большого «Белого озера» в пределах Новгородчины. Поскольку стержнем предания является варяжская тема, да в записано оно было, когда в Новгороде и Ладоге сидели князь и воевода «от рода варяжска», обратимся к скандинавским источникам. В «Хронике Эрика», созданной в 1320–1335 гг. на основании свидетельств очевидцев, повествуется о походе шведов в 1300 г. на Неву и Ладожское озеро, и при этом последнее дважды названо Белым озером (Рыдзевская 1978: 115). Других ранних наименований Ладоги в скандинавской традиции нет. Именование Ладожского озера Белым говорит о том, что к XIII в. оно было у шведов традиционным. Обращает на себя внимание преувеличенное представление участников похода о размерах Ладоги и употребление в хронике некоторых слов, заимствованных из карельского языка. По мнению Рыдзевской, которая отмечает, что «в Западном Приладожье есть несколько местных названий, производных от финского valkea – „белый“», Белое озеро в Хронике Эрика могло быть каким-то утраченным впоследствии (скорее всего, карельским) названием Ладожского озера (Рыдзевская 1978: 120).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу