Коммерческий бум в позднеханьской империи протекал в условиях все углубляющегося расстройства денежной системы. После того как Гуан У-ди в 41 году восстановил монету ушуцянь 13, абсолютное количество денег в обращении, по-видимому, не увеличивалось. В то же время сосредоточение их в руках узкого круга богачей вело к постоянной и все более обострявшейся нехватке монеты. Голод в средствах обращения стимулировал порчу монеты и отливку фальшивых денег. Уже в конце I в. Чжан Линь отмечал, что «деньги дешевы» (т. е. недоброкачественны), и советовал заменить их тканями. С мнением Чжан Линя не посчитались [Хоу Хань шу, цз. 43, с. 4б]. В 153 году двору был представлен проект отливки «больших денег» по причине «легковесности» имевшихся в обращении. Смысл намечавшейся реформы не вполне ясен, но отзывы современников не оставляют сомнения в том, что правительство намеревалось извлечь благодаря ей дополнительный доход [Хоу Хань шу, цз. 57, с. 9а]. Реформа не была проведена, но есть основания считать, что Лин-ди в 80-х годах прибегнул к выпуску недоброкачественной монеты [Хоу Хань шу, цз. 78, с. 34а]. Как бы там ни было, эфемерный расцвет денежной экономики во II в. закончился финансовой катастрофой. С распадом империи деньги потеряли всякое значение. Отмерла и денежная подушная подать.

Когда в стране много ненужных вещей, народ становится бедным. Когда у народа много острого оружия, в стране увеличиваются смуты. Когда много искусных мастеров, умножаются редкие предметы. Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников.

«Дао-дэ цзин»

Разрушительное действие рассмотренных тенденций развития позднеханьского общества сказалось наиболее сильно в экономически ведущих районах Гуаньдуна, жизненно важных для государства. Известно, что в середине II в. снабжение северо-восточных окраин империи ежегодно обходилось в 200 млн. монет, которые изымались из налоговых поступлений от Цинчжоу и Цзичжоу [Хоу Хань шу, цз. 73, с. 2б]. Отсюда же вывозилось зерно в западные районы империи, где оно стоило вдвое дороже [Ван Фу, с. 122]. Здесь, на равнине Хуанхэ, пожалуй, впервые в китайской истории явственно обозначился традиционный для Китая путь решения аграрного кризиса посредством интенсификации земледелия при сохранении ручного труда и примитивных форм хозяйствования 14. Но предотвратить обнищание деревни, вызванное сокращением сельскохозяйственного производства и ростом демографического давления, таким путем было невозможно. Суждения позднеханьских авторов свидетельствуют об остром аграрном кризисе в Гуаньдуне. В 108 году сановник Фань Чжун, констатируя, что восточные районы полностью истощены, предлагал оставить «богатых людей» на старом месте, а бедняков и разорившихся переселить в южные области [Хоу Хань шу, цз. 32, с. 11а]. Спустя полвека Цуй Ши указывал, что в Цинчжоу, Сюйчжоу, Яньчжоу, Цзичжоу «земли мало, а людей много», и тоже советовал переселить «неспособных прокормить себя», на сей раз на запад [Цюань Хоу Хань вэнь, цз. 46, с. 10б]. О бедственном положении крестьянства в этих плодородных районах свидетельствуют частые упоминания о массовом бродяжничестве и широком распространении инфантицида. В середине II в. Цзя Бяо, будучи правителем Синьси (в области Юйчжоу), обнаружил, что многие бедняки, не имея возможности прокормить новорожденных, умерщвляли их. Цзя Бяо приравнял убийство ребенка к убийству постороннего человека, после чего, с умилением добавляет его биограф, тысячи людей, сохранивших жизнь детям, называли Цзя Бяо их вторым отцом [Хоу Хань шу, цз. 67, с. 34б]. В 70-х годах II в. правитель Пэй – Ван Цзи, приемный сын евнуха Ван Фу, рубил головы родителям, убивавшим младенцев, и сваливал тела казненных в общую могилу. В данном случае на действия Ван Цзи хронист ссылается как на пример беззакония и жестокостей, чинимых ставленниками евнухов [Хоу Хань шу, цз. 77, с. 16а]. Примечательно, что и Цзя Бяо, и Ван Цзи стремились исправить нравы только устрашением.

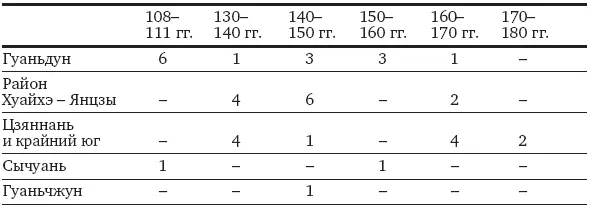

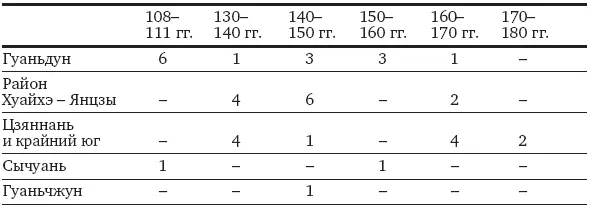

Дополнительный свет на обстоятельства кризиса империи проливает борьба крестьянства. О географии и хронологии крупнейших восстаний, упомянутых в источниках, можно судить по следующим данным [Ци Ся, 1962, с. 149-163].

Как видим, подавляющее большинство указанных выступлений приходится на восточные и южные районы империи. Серия восстаний в Шаньдуне при Ань-ди последовала за стихийными бедствиями, постигшими районы нижнего течения Хуанхэ. К 30-м годам крестьянские волнения захватывают южные области, которые остаются их основным очагом в царствования Шунь-ди и Лин-ди. По мнению К. Тады, обратившего внимание на эту особенность географии народных восстаний во II в., выступления в Гуаньдуне и на юге имели разную подоплеку: в первом случае они были вызваны разорением крестьянства в условиях господства «сильных домов», во втором – массовым притоком беженцев-северян и попытками правительства компенсировать сокращение налоговых поступлений от Гуаньдуна за счет населения юга, что оказалось непосильным бременем для относительно неразвитой экономики южных окраин [Тада, 1968, с. 167-173]. Примечательно в то же время, что вплоть до восстания «желтых повязок» почти не наблюдалось крестьянских выступлений в экономически наиболее развитых местностях – столичном районе и полосе Наньян – Жунань. Не значит ли это, что население центра, в отличие от периферийных областей, в целом выигрывало от развития торговли?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Марков-Бабкин - Империя. Исправляя чистовик [СИ]](/books/434977/vladimir-markov-thumb.webp)