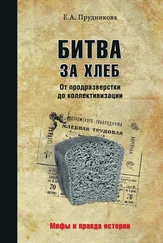

| \ |

Рабочие |

Крестьяне (колхозники) |

| До революции |

1986 г. |

До революции |

1986 г. |

| Мясо и мясопродукты |

22,5 |

82,2 |

14,9 |

58,7 |

| Молоко и молочные продукты |

87,0 |

340,9 |

107,0 |

350,7 |

| Яйца, шт. |

53 |

277 |

33 |

294 |

| Рыба и рыбопродукты |

14,5 |

21,2 |

5,5 |

14,8 |

| Сахар |

9,4 |

35,3 |

3,0 |

41,3 |

| Картофель |

90,2 |

92,1 |

77,7 |

142,9 |

| Овощи и бахчевые |

41,0 |

82,5 |

25,5 |

96,1 |

| Хлебные продукты |

174,3 |

87,2 |

256,0 |

150,1 |

Как видим, население Ъ-России питалось в основном хлебом — причем далеко не французскими булками, а той субстанцией, о которой пойдет речь несколько ниже. Почему ели так мало картофеля и овощей, которые тоже растут на земле, — непонятно, но едва ли от глупости, ибо картошка уж всяко лучше желудей. Наверное, так складывалась конкретная работа на конкретной земле.

Это всё относится к благополучным годам. Но ведь были годы и неурожайные. Для начала позвольте напомнить цитату, приведенную в первой книге, — что писали о голоде в России Брокгауз и Ефрон.

«После голода 1891 г., охватывающего громадный район в 29 губерний, нижнее Поволжье постоянно страдает от голода: в течение XX в. Самарская губерния голодала 8 раз, Саратовская 9 [20] Этот том «Словаря» вышел в 1913 г.

. За последние тридцать лет наиболее крупные голодовки относятся к 1880 г. (Нижнее Поволжье, часть приозёрных [21] Санкт-Петербургская, Псковская, Новгородская и Олонецкая губернии.

и новороссийских губерний) и к 1885 г. (Новороссия и часть нечерноземных губерний от Калуги до Пскова); затем вслед за голодом 1891 г. наступил голод 1892 г. в центральных и юго-восточных губерниях, голодовки 1897 и 1898 гг. приблизительно в том же районе; в XX в. голод 1901 г. в 17 губерниях центра, юга и востока, голодовка 1905 г. (22 губернии, в том числе четыре нечерноземных, Псковская, Новгородская, Витебская, Костромская), открывающая собой целый ряд голодовок: 1906, 1907, 1908 и 1911 гг. (по преимуществу восточные, центральные губернии, Новороссия)» [22] Цит. по: Пыхалов И. Кормила ли Россия пол-Европы? // Спецназ России. 2004. № 1.

.

Следующий материал по объему надо было бы привести в приложении. Но я помещаю его в текст. Это свидетельство Льва Толстого, который в преддверии голода 1891–1892 гг. побывал в Тульской губернии и честно описал, что он там увидел.

«Первый уезд, посещенный мною, был Крапивенский, пострадавший в своей черноземной части.

Первое впечатление, отвечавшее в положительном смысле на вопрос о том, находится ли население в нынешнем году в особенно тяжелых условиях: употребляемый почти всеми хлеб с лебедой — с 1/ 3и у некоторых с 1/ 2лебеды, — хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят все — и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные.

Другое впечатление, указывающее на особенность положения в нынешнем году, это общие жалобы на отсутствие топлива. Тогда еще — это было в начале сентября — уже нечем было топить. Говорили, что порубили лозины на гумнах, что я и видел; говорили, что перерубили и перекололи на дрова все чурбачки, все деревянное.

Многие покупают дрова в прочищающемся помещичьем лесу и в сводящейся поблизости роще. Ездят за дровами верст за 7, за 10. Цена колотых дров осиновых за шкалик, т. е. 1/ 14куб. саж., 90 копеек, так что дров на зиму понадобится рублей на 20, если топить всё покупными.

Бедствие несомненное: хлеб нездоровый, с лебедой, и топиться нечем.

Но смотришь на народ, на его внешний вид, — лица здоровые, веселые, довольные [23] Естественно — голод-то ещё только будет!

. Все в работе, никого дома. Кто молотит, кто возит. Помещики жалуются, что не могут дозваться людей на работу [24] Неудивительно: за работу платили деньгами, а много ли на них купишь в голодный год? Естественно, крестьяне предпочитали убрать сначала своё.

. Когда я там был, шла копка картофеля и молотьба. В праздник престольный пили больше обыкновенного, да и в будни попадались пьяные. Притом самый хлеб с лебедой, когда приглядишься, как и почему он употребляется, получает другое значение.

В том дворе, в котором мне в первом показали хлеб с лебедой, на задворках молотила своя молотилка на четырех своих лошадях, и овса, с своей и наёмной земли, было 60 копен, дававших по 9-тилгер, т. е., по нынешним ценам, на 300 рублей овса. Ржи, правда, оставалось мало, четвертей 8, но кроме овса было до 40 четвертей картофеля, была греча, а хлеб с лебедой ела вся семья в 12 душ. Так что оказывалось, что хлеб с лебедой был в этом случае не признаком бедствия, а приемом строгого мужика для того, чтоб меньше ели хлеба, — так же, как для этой же цели и в изобильные года хозяйственный мужик никогда не даст теплого и даже мягкого хлеба, а все сухой. „Мука дорогая, а на этих пострелят разве наготовишься! Едят люди с лебедой, а мы что ж за господа такие!“»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу