Чтобы поразить противника, укрывшегося за толстыми и высокими стенами, нужно выбросить ядро из ствола орудия не по отлогой, а по крутой траектории. Для этого орудию надо придать большой угол возвышения. Предки наши отлично понимали это и при обстреле осажденных крепостей закапывали пушки в землю. Со временем научились получать крутую траекторию другим путем: уменьшили заряд и обрезали ствол орудия. Так — в XV в. — появились гаубицы и мортиры, орудия со сравнительно большим калибром и коротким стволом.

Мортирой была и первая Царь-пушка, ее отлил в 1488 г. в Москве «августа в 12 (день)… Павлин Фрязин Дебосис» [73] ПСРЛ, т. 12. СПБ., 1901, с. 219.

. Эта «пушка велика», как называют ее летописи, не сохранилась. Наименование «Царь-пушка» ей присвоил Н. М. Карамзин [74] Карамзин Н. М . История государства Российского. СПб., 1800, с. 6, с. 50.

. В XVI в. ее именовали «Павлином», как и более позднюю мортиру Степана Петрова. В 1584 г., в самом начале царствования Федора Ивановича, когда бояре подняли мятеж против Годуновых, пытались пустить в ход и это орудие: «… и народ и досталь всколебался, и стали ворочати пушку большую, а з города стреляти по них» [75] Пискаревский летописец. — В кн.: Материалы по истории СССР. М., 1955, т. 2, с. 87.

.

К XV в. относится и старейшая из сохранившихся русских мортир — она находится в краеведческом музее г. Калинина. Орудие выковано из одного куска железа. Цапф и дельфинов у него нет, но к тарели вместо винграда приварено кольцо. Длина мортиры 41 см, калибр 140 мм [76] См.: Денисова М. М ., Портнов М. Э ., Денисов Е. Н . Русское оружие: Краткий определитель русского боевого оружия XI–XIX вв. М., 1953, с. 87, см. также табл. XV рис. 109.

. Уже в этой древнейшей мортире мы встречаемся с конструктивной особенностью, ставшей на многие годы характерной для артиллерийских орудий, призванные вести навесной огонь. Диаметр дульной части орудия больше диаметра казенной части. Старые мастера правильно рассудили, что для метания ядра или каменного дроба на сравнительно небольшое расстояние по крутой траектории не нужен столь большой заряд, как при стрельбе из пушки. Следовательно, диаметр каморы, куда закладывали порох, может быть меньше диаметра канала ствола.

В середине XVI в. мортиры получили широкое распространение в вооруженных силах Московского государства. Иван Грозный, заботившийся о развитии и совершенствовании артиллерии, придавал большое значение орудиям, ведущим навесной огонь. В составе «большого государева наряда», участвовавшего в Ливонском походе 1577 г., было 35 больших стенобитных пищалей и 21 мортира самого различного «весового» калибра — от пуда и до 13 пудов [77] См.: Труды/Вост. отд-ние Археол. о-ва. СПб., 1854, ч. 10, с. 48, 49.

.

Крупнейшими мортирами того времени были уже знакомые читателям «Кашпирова пушка» (калибр 20 пудов), отлитая учителем Андрея Чохова Кашпиром Ганусовым в 1554 г., и «Павлин» Степана Петрова (калибр 15 пудов), отлитая в 1555 г.

Кашпир Ганусов, по-видимому, впервые нарушил традицию и отлил казенную часть мортиры в одном диаметре с дульной частью. Он стремился сделать казенную часть более прочной, чтобы толстые стенки каморы могли бы с успехом противостоять давлению газов при выбрасывании тяжелого двадцатипудового ядра. Определенную роль сыграло и то обстоятельство, что отлить ствол столь большого орудия в разных диаметрах было бы весьма затруднительно.

В дальнейшем именно так отливали тяжелые мортиры, предназначенные для стрельбы каменными ядрами, и среди них и Царь-пушку. Это колоссальное орудие, отлитое Андреем Чоховым в 1586 г., также было мортирой. Размерами оно значительно превосходило «Кашпирову пушку» и «Павлина». Стреляла Царь-пушка ядрами весом в 52 пуда. Выдающееся для своего времени достижение Кашпира Ганусова его талантливый ученик превысил более чем вдвое.

Современники высоко оценили заслуги Андрея Чохова. Неизвестный нам по имени русский человек, автор так называемого «Пискаревского летописца», отметил отливку мортиры как событие чрезвычайной важности: «…повелением государя царя и великого князя Феодора Ивановича всея Русии слита пушка большая, такова в Руси и в иных землях не бывала, а имя ей "Царь"» [78] Пискаревский летописец. — В кн.: Материалы по истории СССР. М., 1955, т. 2, с. 90.

.

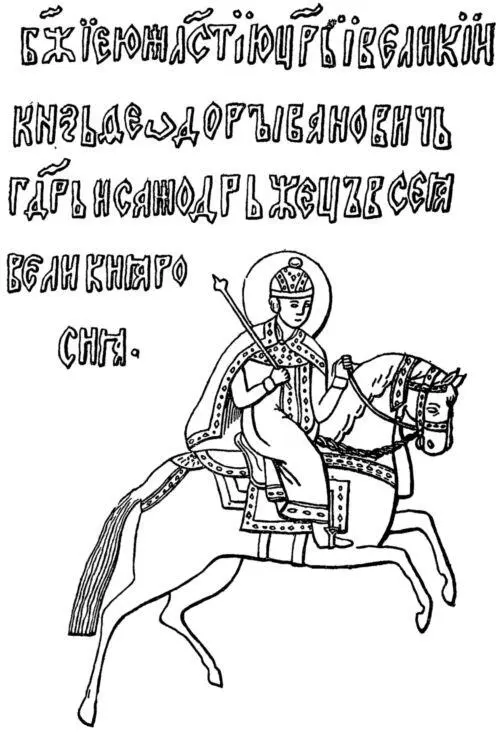

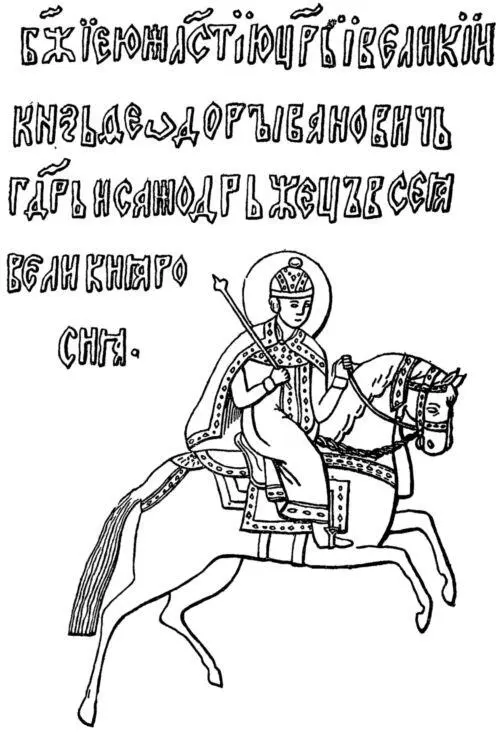

Изображение царя Федора Ивановича на стволе Царь-пушки. С литографии К. Я. Тромонина. 1845 г.

Читать дальше

![Евгений Немировский Андрей Чохов [(около 1545-1629)] обложка книги](/books/28246/evgenij-nemirovskij-andrej-chohov-okolo-1545-cover.webp)