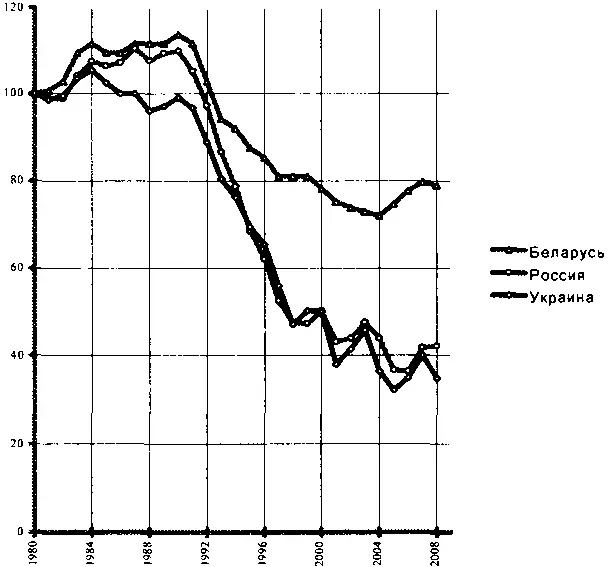

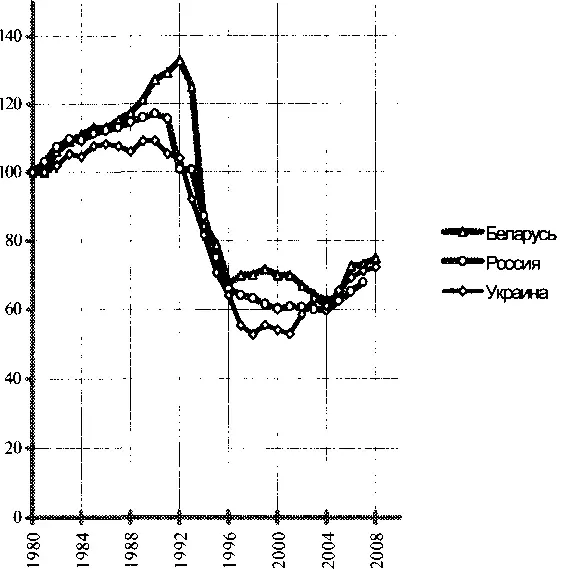

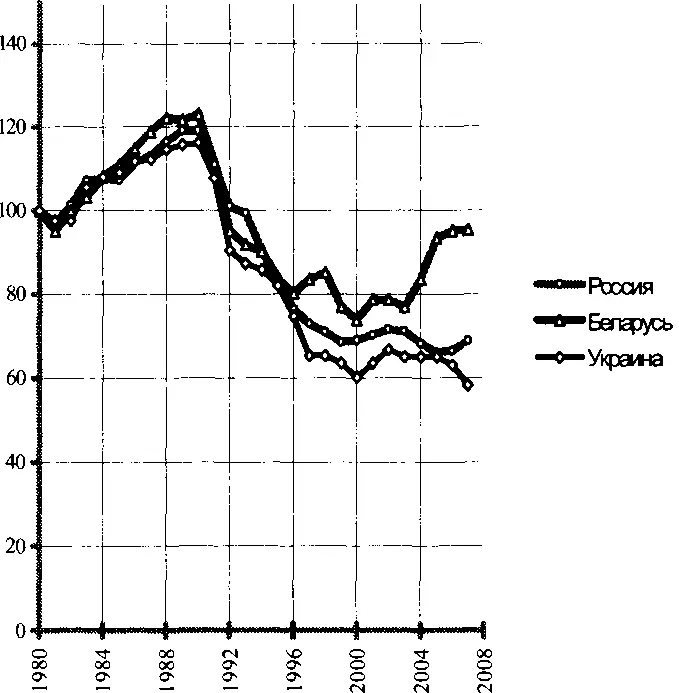

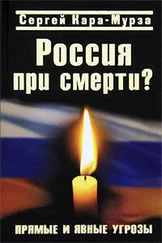

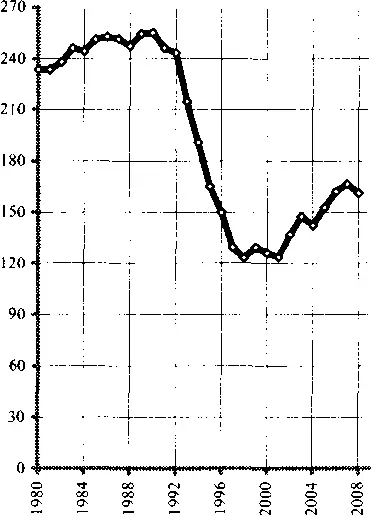

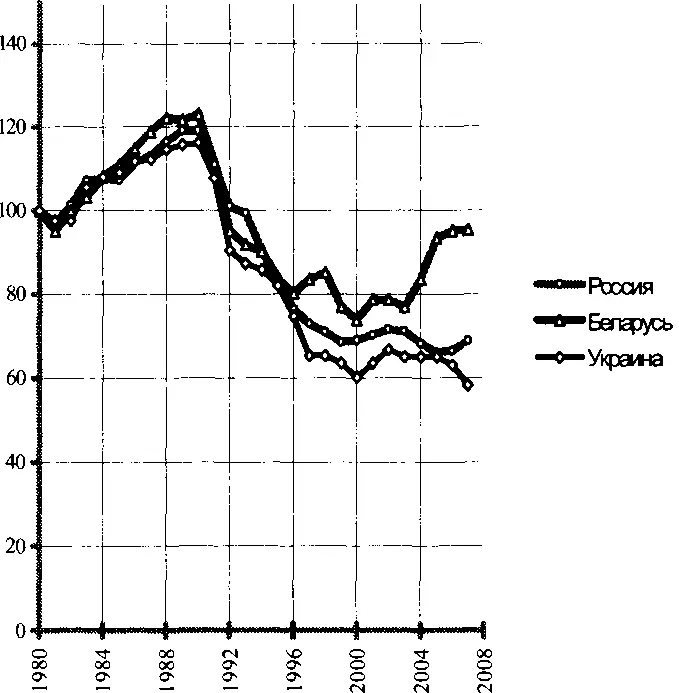

Рис. 5-65. Индексы поголовья свиней в Беларуси, России и на Украине, 1980 = 100

Крупной отраслью в сельском хозяйстве стало птицеводство, которое в большой своей части приобрело промышленный, интенсивный характер и стало базироваться на довольно высоких технологиях.

Поголовье птицы в СССР быстро росло в послевоенный период, что наряду с молочным животноводством позволило решить в стране проблему обеспечения животным белком (в виде яиц и мяса бройлеров).

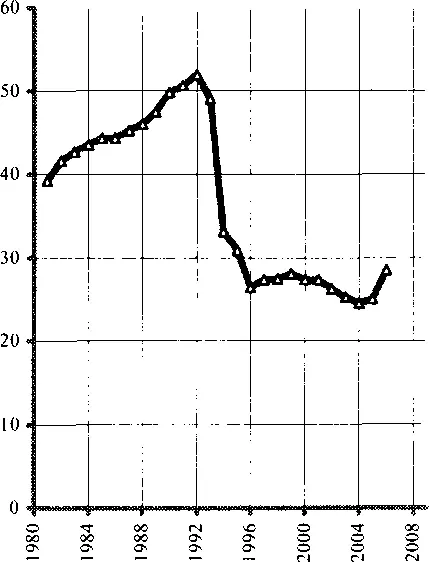

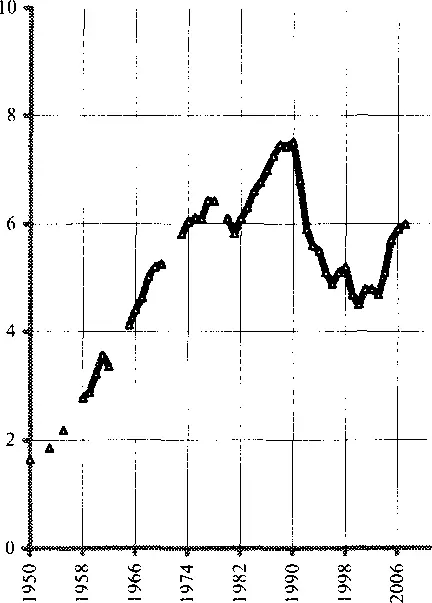

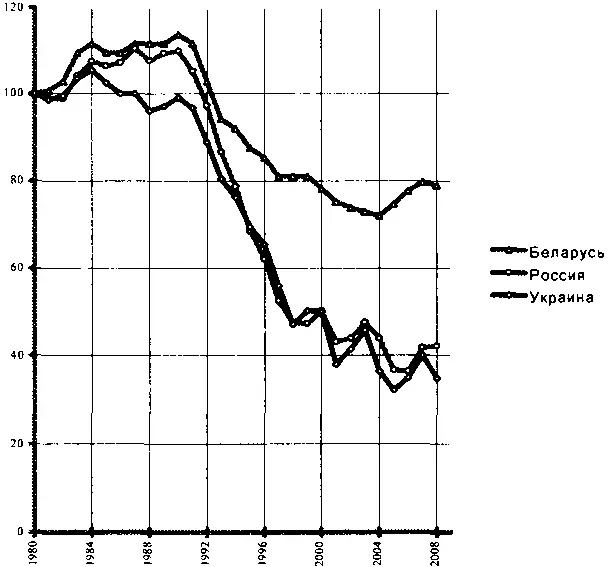

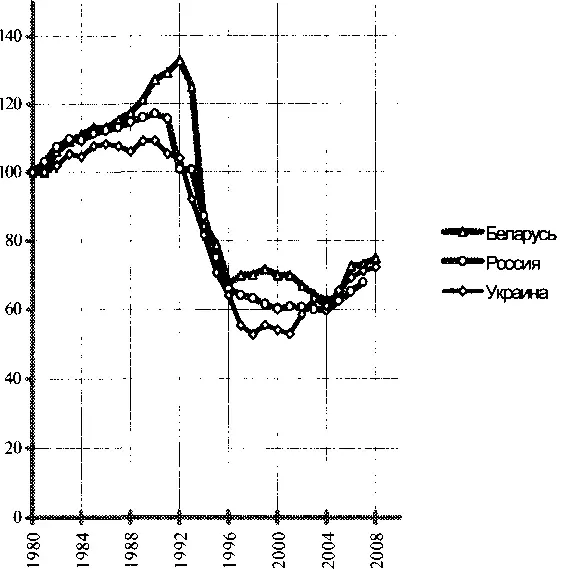

Динамика поголовья птицы в Беларуси приведена на рис. 5-66. За годы реформы потеряно примерно половина поголовья.

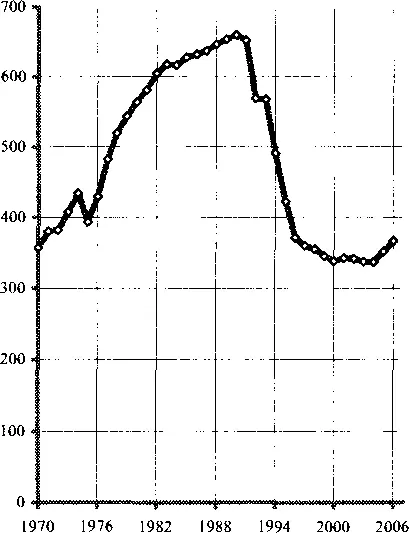

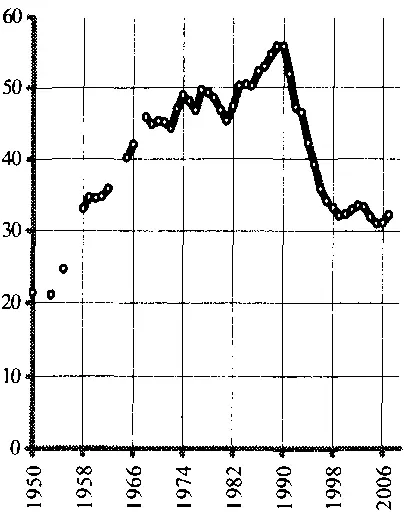

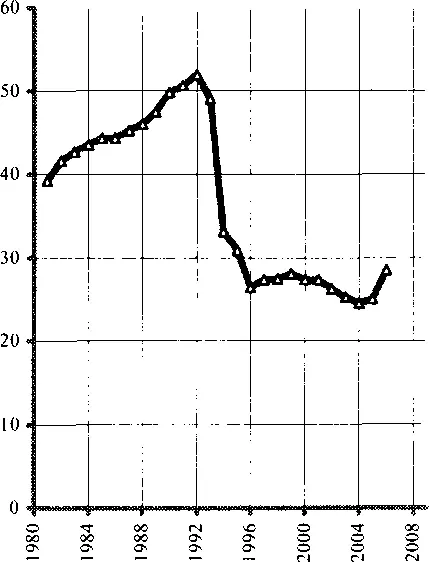

В России в результате самых первых шагов реформы поголовье птицы, особенно на современных птицефабриках, зависящих от бесперебойных поставок сложных комбикормов, пришлось резко сократить. При этом больше всего пострадало поголовье в сельскохозяйственных предприятиях, то есть в наиболее продуктивной категории хозяйств. Здесь поголовье птицы сократилось в 2,2 раза. Однако сократилось в 1,4 раза и количество птицы на подворьях населения, а фермеры практически не стали заниматься птицеводством — в 2000 г. они содержали всего 0,5% общего поголовья птицы в РФ (рис. 5-67).

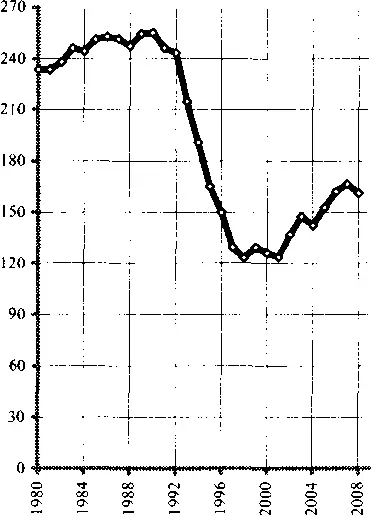

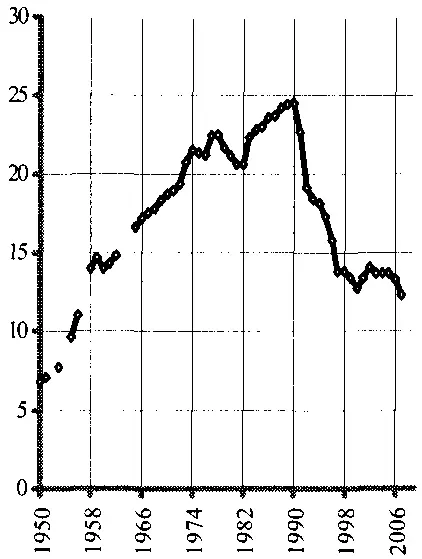

На Украине на первом этапе реформы поголовье птицы сократилось более чем в два раза. Восстановление началось с 2002 года (рис. 5-68).

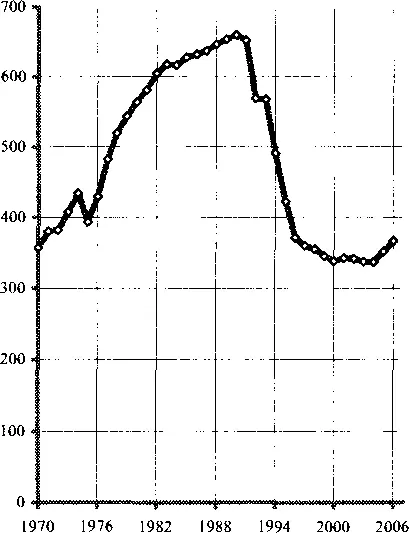

В сравнимой форме динамика поголовья показана на рис. 5-69.

Рис. 5-66. Поголовье домашней птицы в Беларуси в хозяйствах всех категорий на конец года, млн. голов

Рис. 5-67. Поголовье птицы в России в хозяйствах всех категорий на конец года, млн. голов

Рис. 5-68. Поголовье домашней птицы на Украине, млн. голов

Рис. 5-69. Индексы поголовья домашней птицы в Беларуси, России и на Украине, 1980 = 100

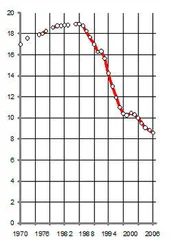

Рассмотрим динамику производства конечных продуктов животноводства. Важнейший из них — молоко. Создание в СССР крупного современного молочного животноводства было одним из важнейших достижений экономической и социальной политики послевоенного периода. В 1945 г. производство молока в СССР составило 26 млн. т в год — как после Гражданской войны. В 70-е годы производство молока вышло на стабильный уровень 90 млн. т, а в 1989 и 1990 гг. его производилось по 108,5 млн. т.

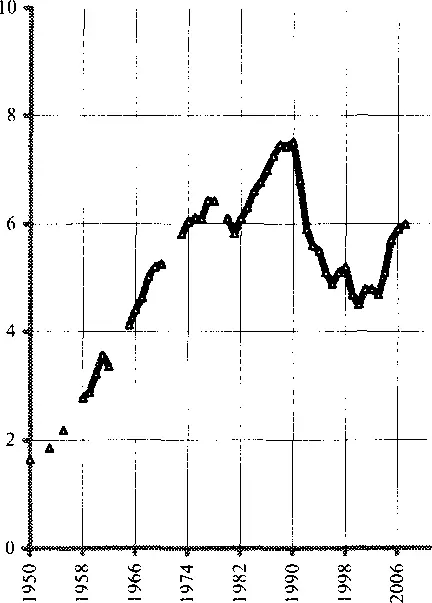

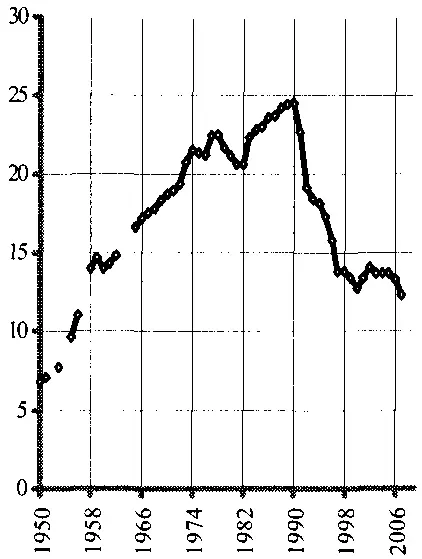

Динамика производства молока в Беларуси, России и на Украине начиная с 1950 г. представлена на рис. 5-70... 5-72. Из них видно, что в Беларуси развитие начиналось с очень низкой базы, и к 1990 г. производство молока выросло по сравнению с 1950 г. в 4,6 раза. Спад во время реформы был относительно неглубоким — до уровня середины 60-х годов.

В России производство с 1950 по 1990 г. выросло в 2,6 раза. Реформа повлекла за собой быстрый и неуклонный спад производства — оно сократилось до валового уровня 1957 г. Такого низкого уровня производства, как в 1999—2000 гг. (220 кг на душу населения), в России не было с середины 1950-х годов, когда РСФСР вышла на уровень производства 280 кг молока на душу населения. На Украине производство увеличилось к 1990 г. в 3,6 раза, в годы реформы оно упало до уровня середины 50-х годов и в стадию роста пока не перешло.

Рис. 5-70. Производство молока в Беларуси с 1950 г., млн. т

Рис. 5-71. Производство молока в России с 1950 г., млн. т

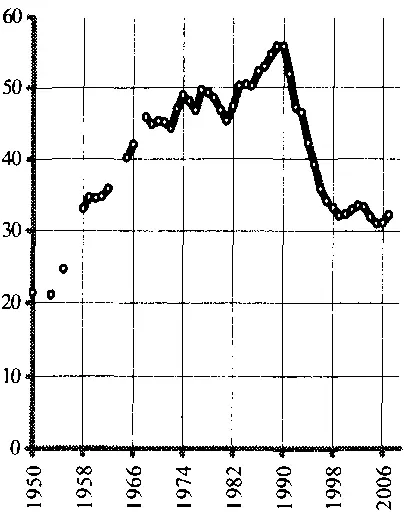

На рис. 5-73 показаны индексы производства молока с 1980 г. Видно, что выход из кризиса в Беларуси совершается по иной траектории, нежели в России и на Украине.

Рис. 5-72. Производство молока на Украине, млн. т

Рис. 5-73. Индексы производства молока в Беларуси, России и на Украине, 1980 = 100

Читать дальше