Следующий период ознаменовался завоеваниями, продолжавшимися до середины II в. до н.э., когда Рим сокрушал своих соперников: Карфаген, Македонию и греческие государства. Этот период можно назвать начальной фазой исторического существования. Кризис этой фазы наступил в 133-121 гг. до н.э., когда погибли братья Гракхи. В 90-88 гг. до н.э. вспыхнуло восстание среди «союзников», требовавших уравнения в правах с собственно римскими гражданами, но оно было подавлено, и тогда же. в 88 г. до н.э., началась гражданская война в самом Риме между Марием и Суллой, продолжавшаяся и после их смерти – вплоть до полного умиротворения империи и сопредельных стран Августом в 31 г. до н.э. (битва при Акциуме).

Август провозгласил «золотую посредственность» как лозунг политической стабилизации, укрепление военной мощи и обращение в прошлое за поучительными примерами. Эта система, несмотря на несколько пароксизмов, на короткое время прерывавших спокойное течение жизни, сохранялась до смерти Марка Аврелия (180 г. н.э.). Это конечная фаза исторического существования.

Следующим периодом развития римского этноса следует считать его ослабление и растворение среди завоеванных народов («провинциалов»), В 192 г. был убит самодур император Коммод и после кратковременной гражданской войны власть досталась полководцу Септимию Северу, опиравшемуся уже не на римские войска, а на легионы, укомплектованные фракийцами и иллирийцами. Остатки собственно римского народа-войска – преторианская гвардия – были распущены, и власть перешла к солдатским императорам, опиравшимся на легионы тех или иных провинций. Однако это не следует считать концом римского этноса, который продолжал существовать, ассимилировав через распространение языка и культуры население провинции (романизация). Стереотип поведения и структура оставались прежними – римскими. Так постепенно римский этнос превратился в романскую суперэтническую целостность. Римляне стали сливаться с провинциалами. Это, по существу, фаза исторического упадка этноса. Только две группы населения не поддались романизации – иудеи и христиане. Последние составляли внутри империи общность, которую современники приравнивали к этнической, так как христиане противопоставляли себя всем другим, имели особый стереотип поведения и внутреннюю структуру общины. Во II-III вв. количество их чрезвычайно возросло за счет инкорпорации в общину (обращение в христианскую веру), и в 313 г. император Константин принужден был ради спасения жизни и сохранения власти опереться на христиан и Миланским эдиктом даровал им веротерпимость.

На фоне этой исторической канвы мы можем выделить несколько периодов, как бы возрастов этноса. В период завоевания Италии римляне гордились тем, что их консулы и даже диктаторы, исполнив общественную обязанность, возвращались к частной жизни и лично обрабатывали свой участок земли. Каждый мужчина-римлянин был воином, не получавшим за это никакой платы от государства. Общественные обязанности рассматривались как долг каждого римского гражданина, в связи с чем существовала крепкая патриархальная семья и «простота нравов», диктуемая обычаями. Именно эта общественная слаженность и монолитность создали мощь римского этноса и специфику римской культуры.

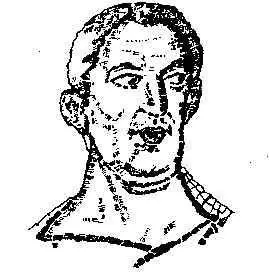

Византиец эпохи исторического становления (VI в.). Мозаичный портрет апостола Варфоломея в Равенне.

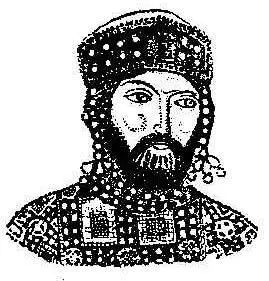

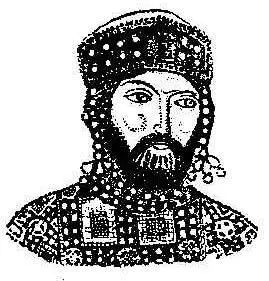

Византиец эпохи исторического существования (XI в.). Константин IX Мономах. Мозаика в Святой Софии (Стамбул).

Византиец эпохи исторического упадка (около 1400 г.). Константин Комнин . Миниатюра Оксфордской рукописи.

На рисунках, выполненных Н. В. Симоновской (жена Л.Н. Гумилева) (1920–2004), созданным по памятникам средневекового искусства, видно, как византийский этнос постепенно утрачивал пассионарность. В VI в. индивидуальность апостола трактуется как образ волевого, энергичного человека, с огромным и живым интеллектом. В XI в. запечатлен вид унылого деспота, целеустремленного и способного на любые поступки, вплоть до аморальных; в XV в.перед нами – добрый, спокойный , весьма пристойный, но вполне безвольный человек. до того скованный узами обычаев, что трудно представить его сражающимся с врагом. Именно такие византийцы и позволили победить себя сперва крестоносцам, а потом туркам.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу