Итак, общий признак для динамического состояния любого этноса – способность возникшей популяции к так называемым «сверхнапряжениям» (tour de force), которые проявляются либо в преобразовании природы, либо в миграциях, тоже связанных с изменением ландшафта на вновь освоенных территориях, либо в повышенной интеллектуальной, военной, организационно-государственной, торговой и т.п. деятельности. Почти все известные нам этносы сгруппированы в своеобразные конструкции – «культуры», или «суперэтнические целостности». Первоначально этнос занимает район, в котором он появился и соседствует, не всегда мирно, со своими «сверстниками». Затем, набрав силу, он мигрирует, оставив на родине часть своего состава. При этом он обязательно теряет изрядную долю первоначального запаса энергии. Некоторые этнические группы гибнут, а другие, попав в изоляцию от мощных соседей, превращаются в изолированные, реликтовые этносы, у которых нет ни прироста населения, ни саморазвития общественного бытия, а модификации происходят только при воздействии соседей.

Следовательно, этногенез можно понять как множество процессов этногенезов в тех или иных регионах («Этническое деление вида Homo sapiens – один из способов адаптация в ландшафте, не столько в структуре, сколько в поведении» [14, стр.361] 14 Калесник С.В. Основы общего землеведения. М., 1955.

). Ритмичности в описанном феномене нет. Это указывает, что здесь наблюдается не явление саморазвития, а влияние экзогенных факторов, своего рода толчков, после которых инерция постепенно затухает. Для спонтанного общественного развития по спирали этносфера и этногенез являются фоном. Причину же, вызывающую образование этносов, можно обнаружить, только проанализировав историю человечества в этническом аспекте.

Оглядываясь на историю, мы не можем не отметить, что из народов, процветавших 5 тыс. лет тому назад, не осталось ни одного; из тех, кто творил великие дела за 2 тыс. лет до нас, уцелели лишь жалкие осколки немногих; те же, кто существовал в X в., по большей части еще живут, хотя и весьма изменившись. Надо думать, что и в дальнейшем этносы будут появляться и исчезать. Как и почему это происходит – центральная проблема этногенеза.

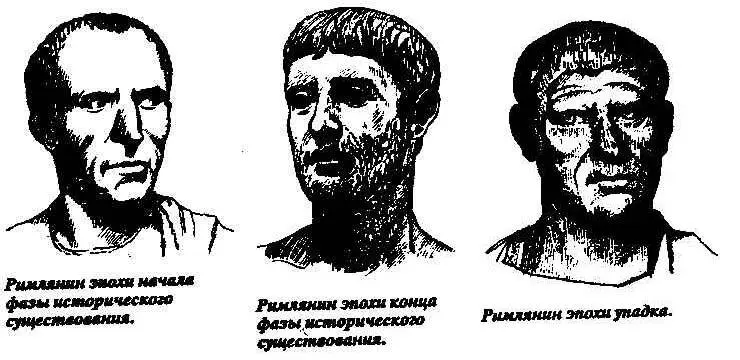

Наша задача сводится к тому, чтобы уловить механизм становления этноса и проследить его эволюцию, вплоть до полного исчезновения или перехода в стабильные реликтовые формы. Это можно сделать, изучая только законченные процессы, т.е. обратившись к истории, например к этногенезу римского народа, византийцев, древних турок. Отметим, что и у других народов закономерность процесса этногенеза была принципиально такой же, разумеется, с учетом локальных особенностей. Но проанализировать всю этническую историю в статье невозможно, да и не нужно. Достаточно нескольких примеров.

Согласно преданию, Рим был основан в 754 г. до н.э. группой беглецов из разных племен, объединившихся для совместной жизни на Семи холмах. Первый период, до 510 г. до н.э., это поселение находилось, по-видимому, под верховной властью этрусских царей, а после составляло самостоятельную республику (полис). Поэтому целесообразно принимать за исходную дату этногенеза именно 510 г. до н.э., когда интересующий нас этнический коллектив впервые заявил о своем самостоятельном существовании и самоопределился. Вначале он состоял из двух этнических компонентов – патрициев (латинян) и плебеев (этрусков), с течением времени образовавших три сословия: патрицианско-плебейский нобилитет, плебейское всадничество (богатые люди) и римский народ, состоявший из обедневших патрициев и плебеев. Новый этнос рядом удачных войн подчинил себе сначала окрестные города Лациума, а затем всю Среднюю Италию, часть населения которой была истреблена, а часть превращена в «союзников», т.е. в неравноправных членов сложившегося римского этноса (III в. до н.э.). Назовем этот период фазой исторического становления.

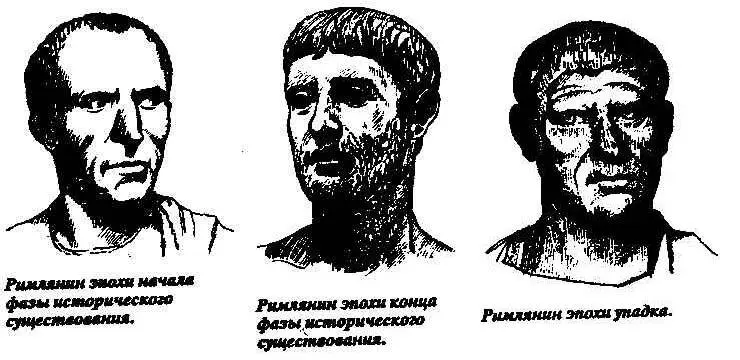

Возрастное состояние этноса довольно отчетливо проявляется в физиогномике. На рисунках, выполненных Н. В. Симоновской (жена Л.Н. Гумилева) (1920–2004), по античным скульптурам, изображены римляне трех фаз этногенеза. Первый человек волевой с чувством долга; второй – эмоциональный, неусточивый; не заслуживающий доверия; третий – тупой, жестокий, упрямый.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу