1 ...6 7 8 10 11 12 ...90 Вся предвоенная советская концепция применения бронетанковых войск основывалась на принципах массированного применения бронетехники в составе крупных танковых соединений (коими являлись мехкорпуса и танковые дивизии), которые должны были вводиться в уже обозначившийся прорыв, проделанный стрелковыми частями, и развивать успех, активно используя свою высокую подвижность и широко применяя такие маневры, как обход и фланговый охват. Но к зиме 1941/42 года бронетанковые войска Красной Армии на советско-германском фронте были представлены отдельными танковыми бригадами и батальонами — то есть мелкими соединениями, способными на локальные действия, но никак не пригодными для самостоятельного выполнения крупномасштабных задач оперативного характера. В связи с вышеприведенными обстоятельствами в ходе начавшегося 5 декабря крупномасштабного контрнаступления основной ударной силой РККА были кавкорпуса и пехота, поддерживаемая танками. То есть танковые части не получали самостоятельных задач и играли роль непосредственной поддержки пехоты. Результатом такой тактики явился довольно медленный темп продвижения стрелковых частей, высокие показатели потерь и, как следствие, фронтальное вытеснение противника с территории вместо окружения и полного уничтожения крупных группировок немцев. Образно говоря, удары по противнику почти всегда наносились «растопыренной пятерней», а не «сжатым кулаком».

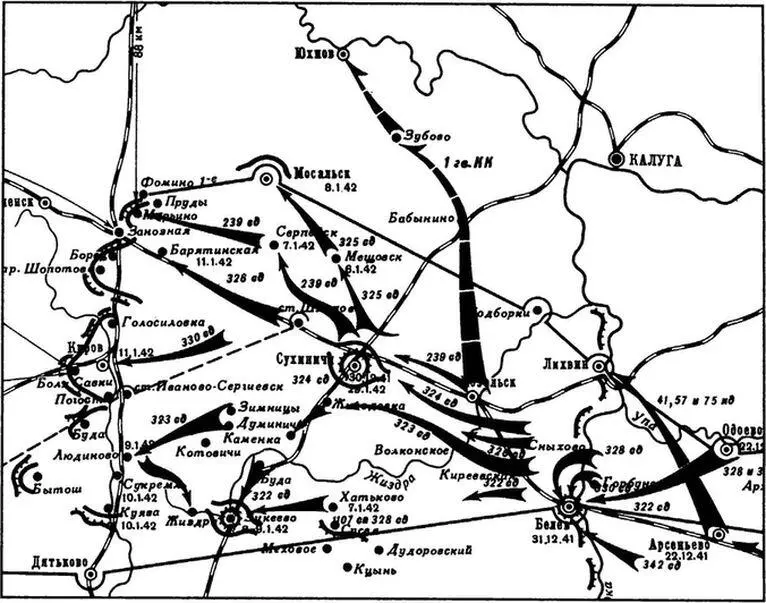

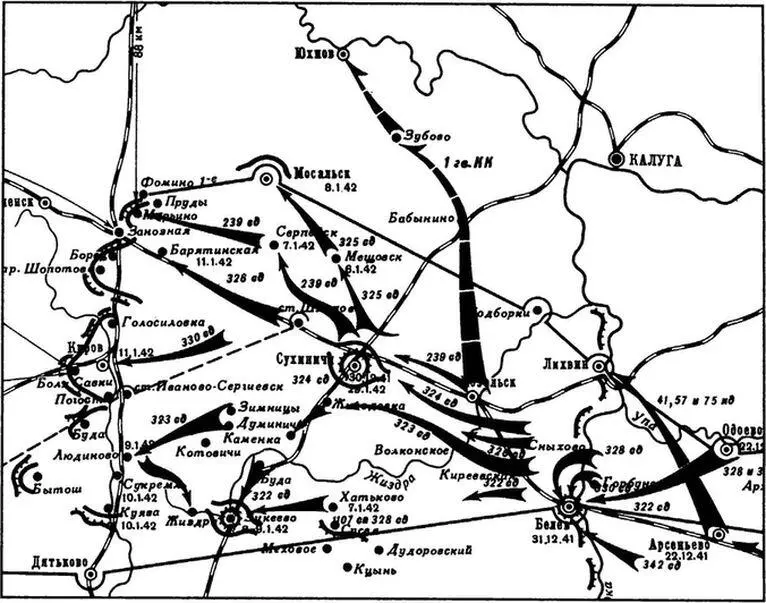

Наступление 10-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса в конце декабря 1941 года — начале января 1942 года.

Но не следует забывать, что командование Красной Армии всячески пыталось найти выход из сложившейся ситуации. Первым вариантом было использование в качестве крупных, а главное, мобильных ударных группировок, способных быстро вырваться на оперативный простор усиленных кавалерийских корпусов. Это решение было довольно удачным в условиях зимних боев, так как кавалерийские части на заснеженном бездорожье обладали большей подвижностью, чем танковые; также их преимуществом являлось отсутствие жесткой привязанности к базам снабжения. Но у кавкорпусов были и существенные недостатки, главным из них была неспособность кавалерийских частей к самостоятельному прорыву мощной обороны противника и, как следствие, постоянная необходимость в поддержке пехоты и артиллерии стрелковых частей, увязать взаимодействие с которыми было довольно сложно. Также кавалерийские дивизии, несмотря на имевшееся у них довольно большое количество орудий противотанковой обороны, были недостаточно стойкими при необходимости отражать вражеские атаки. Кавкорпуса в этой ситуации можно сравнить с тонкой иглой, если и прокалывающей вражескую оборону, то безнадежно ломающейся в ее глубине в случае нарастания сопротивления противника. Немцы пользовались этим и применяли танки против советской кавалерии, при этом им довольно часто удавалось достичь успеха, отбросить или окружить кавалеристов, задействовав со своей стороны незначительные силы. В частности, такую тактику действий противник применял в январе-марте 1942 года в боях под Вязьмой против 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Западного фронта.

Вторым (и довольно редким для зимы — весны 1942 года) способом создания высокомобильных, а главное, мощных ударных группировок стала концентрация в рамках наступающей общевойсковой армии нескольких танковых бригад при их непосредственном взаимодействии между собой и со стрелковыми дивизиями армии. В результате чего создавалась высокая плотность танков на километр фронта и возникали перспективы не только для прорыва обороны противника в тактической зоне, но и для развития тактического успеха в оперативный с последующим выходом на тыловые коммуникации противника, перехватом и прочным удержанием опорных пунктов и узлов коммуникаций в оперативной глубине его обороны. Что давало бы реальную возможность для его окружения или как минимум заставляло противостоящую вражескую группировку спешно отходить со своих позиций, избегая его.

Однако с одновременным централизованным управлением сразу несколькими танковыми бригадами, не сведенными в единое танковое соединение (которыми вскоре станут вновь возрожденные танковые и механизированные корпуса), возникали огромные трудности. Дело в том, что искусство управления бронетанковыми подразделениями сильно отличается от организации боя пехотной или кавалерийской части. Для этого требуется ряд специальных знаний, которыми обладал мало кто из общевойсковых командармов: надо уметь наладить необходимое техническое обслуживание танков, их ремонт и, при необходимости, эвакуацию; организовать саперное сопровождение, взаимодействие и поддержку со стороны пехоты, увязать взаимодействие с гаубичной и противотанковой артиллерией. А главное — надо просто обладать редким талантом танкового командира, развить который без теоретической переподготовки и практики грамотной организации танкового боя общевойсковым командирам практически невозможно. Многим из них понадобится еще очень много времени на понимание одного-единственного принципа: все рода войск должны быть верными помощниками и слугами танковых подразделений для того, чтобы те могли стать неудержимой ударной силой и с высокой эффективностью выполнять поставленные перед ними задачи. Вновь прибегнув к аналогии с инструментами, можно сказать, что советские танковые подразделения в этот период войны больше всего походили на тупой и хрупкий нож, зазубривающийся и в конце концов стачивающийся до основания при попытке разрезать немецкую оборону.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Михайловский - Война за Проливы. Решающий удар [СИ litres]](/books/385476/aleksandr-mihajlovskij-vojna-za-prolivy-reshayuchij-thumb.webp)

![Константин Муравьев - Отголоски далекой битвы - Отголоски далекой битвы. Вторжение демонов. Джокер [книги 8-10] [сборник litres]](/books/401571/konstantin-muravev-otgoloski-dalekoj-bitvy-otgoloski-dalekoj-bitvy-vtorzhenie-demonov-dzhoker-knigi-8-10-sbornik-litres-thumb.webp)