1 ...7 8 9 11 12 13 ...90 Наиболее грубые ошибки в использовании танков со стороны общевойсковых командиров нашли отражение в приказе Ставки ВГК № 057 от 22 января 1942 года «О боевом использовании танковых частей и соединений»:

<���… > «Излишние, ничем не оправдываемые потери при низком боевом эффекте в танковых войсках происходят потому, что:

1) До сих пор плохо организуется в бою взаимодействие пехоты с танковыми соединениями и частями, командиры пехоты ставят задачи не конкретно и наспех, пехота в наступлении отстает и не закрепляет захваченных танками рубежей, в обороне не прикрывает стоящие в засадах танки, а при отходе даже не предупреждает командиров танковых частей об изменении обстановки и бросает танки на произвол судьбы.

2) Атака танков не поддерживается нашим артиллерийским огнем, орудий сопровождения танков не используют, в результате чего боевые машины гибнут от огня противотанковой артиллерии противника.

3) Общевойсковые начальники крайне торопливы в использовании танковых соединений — прямо с хода бросают их в бой, по частям, не отводя времени даже для производства элементарной разведки противника и местности.

4) Танковые части используются мелкими подразделениями, а иногда даже по одному танку, что приводит к распылению сил, потере связи выделенных танков со своей бригадой и невозможности материального обеспечения их в бою, причем пехотные командиры, решая узкие задачи своей части, используют эти мелкие группы в лобовых атаках, лишая их маневра, чем увеличивают потери боевых машин и личного состава.

5) Общевойсковые начальники плохо заботятся о техническом состоянии подчиненных им танковых частей — производят частые переброски на большие расстояния своим ходом, самоустраняются от вопросов эвакуации аварийной материальной части с поля боя, ставят боевые задачи, не сообразуясь с количеством времени пребывания танков в бою без предупредительного ремонта. Что, в свою очередь, увеличивает и без того большие потери в танках».

Бесспорно, неграмотность пехотных командиров в управлении вверенными им отдельными танковыми батальонами и бригадами была крайне серьезной проблемой, и решить этот вопрос в короткие сроки, давая командирам фронтов и армий «отеческие наставления» либо же излюбленными в те годы карательными мерами было невозможно. В то же время обстановка требовала от советской стороны решительных наступательных действий для удержания инициативы и развития достигнутого успеха.

Боевые действия в январе — марте 1942 года на фронте немецкой группы.

Броски к Вязьме

Первый штурм немецкой оборонительной линии вдоль Варшавского шоссе

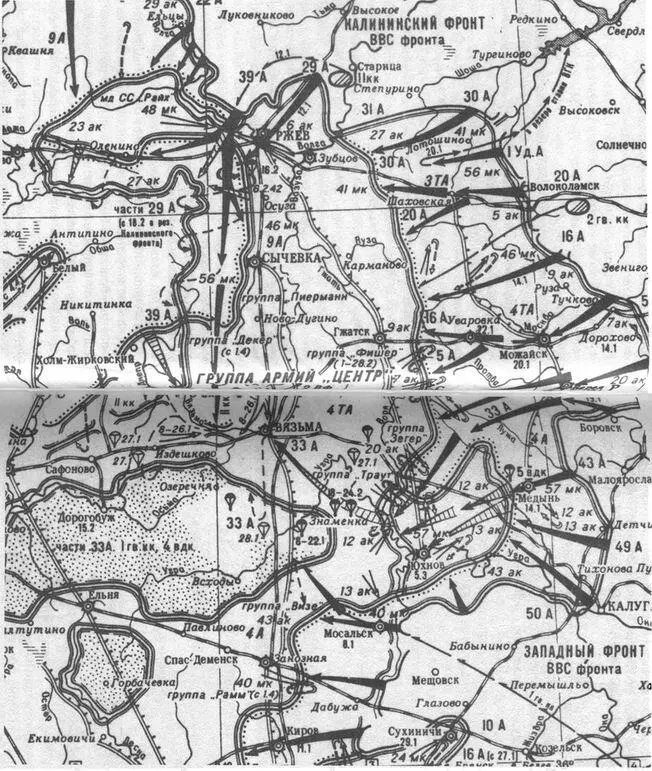

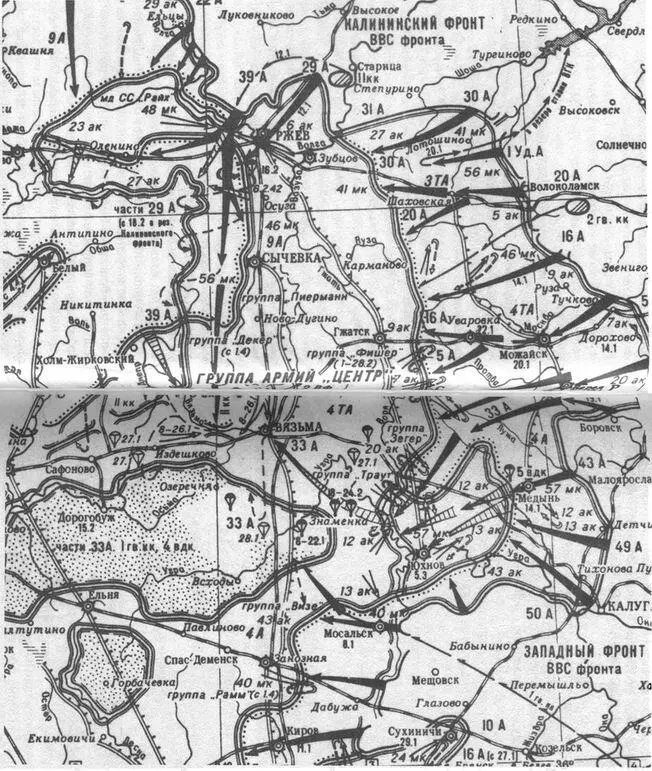

Взглянув на конфигурацию линии фронта в более крупном масштабе, надо сказать, что роль основных транспортных артерий, питающих армии противника, оказавшиеся в полуокружении, играли железнодорожная магистраль Смоленск — Вязьма и идущее параллельно с ней Минское шоссе. Обе эти артерии подходили к Вязьме, которая как сердце, разгоняющее кровь по организму, распределяла транспортные потоки, проходившие по этим дорогам в разных направлениях.

Направления движения транспортных потоков через Вязьму были следующими:

на север: железнодорожная и автомобильная магистрали Вязьма — Сычевка — Ржев;

на северо-восток: железная дорога Вязьма — Гжатск (одна колея европейской ширины) и Минское шоссе;

на восток-юго-восток: железная и автомобильная дороги Вязьма — Искаково — Темкино;

на юго-восток: автомобильная дорога Вязьма — Знаменка — Юхнов;

на юг: железная дорога Вязьма — Угра — Занозная.

К этому сердцу и потянулись стрелки направлений наступления советских армий с трех разных направлений. В соответствии с приказом Ставки ВГК № 151141 на острие удара были:

с северо-востока — 39-я армия и 11-й кавалерийский корпус;

с востока — 33-я армия;

с юга — 50-я армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус.

Одновременно с началом новой наступательной операции Западного и Калининского фронтов к северо-западу от Ржева 9 января началась Торопецко-Холмская наступательная операция 3-й и 4-й ударных армий Северо-Западного фронта, в ходе которой произошел глубокий прорыв обороны противника. Части двух армий весь январь медленно, но верно продвигались вперед, и к началу февраля противник перед сектором их наступления оказался отброшенным более чем на 200 километров. Согласованность действий армий Калининского и Северо-Западного фронтов принесла свои плоды — 39, 22 и 29-я армии и 11-й кавкорпус Калининского фронта обходили мощные узлы обороны немцев у Ржева и Оленино, устремившись к автостраде Смоленск — Вязьма (11-й кавалерийский корпус) и железнодорожной рокаде Вязьма — Сычевка — Ржев (39-я и 29-я армии). 23-й армейский корпус противника, удерживавший оборону в районе Оленино, попал в тактическое окружение, некоторое время он снабжался транспортной авиацией Люфтваффе по «воздушному мосту», к концу января немцы контрударами снова восстановили локтевую связь с частями корпуса.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Михайловский - Война за Проливы. Решающий удар [СИ litres]](/books/385476/aleksandr-mihajlovskij-vojna-za-prolivy-reshayuchij-thumb.webp)

![Константин Муравьев - Отголоски далекой битвы - Отголоски далекой битвы. Вторжение демонов. Джокер [книги 8-10] [сборник litres]](/books/401571/konstantin-muravev-otgoloski-dalekoj-bitvy-otgoloski-dalekoj-bitvy-vtorzhenie-demonov-dzhoker-knigi-8-10-sbornik-litres-thumb.webp)