Хотя такая конструкция и позволила сохранить остойчивость лодки в допустимых пределах, но была более сложна и, соответственно, менее надежна, что ипродемонстрировала гибель М-2.

Надстройка и ангар французского подводного крейсера Surcouf. На палубе самолет МВ-411 Petrel

В дальнейшем все подводные авианосцы оснащались ангарами только «тяжелого» типа.

Во Франции 18 ноября 1929 года был спущен на воду гигантский подводный артиллерийский крейсер Surcouf водоизмещением 4000 т, вооруженный двумя 203-мм орудиями и имеющий в кормовой части надстройки «тяжелый» ангар для разведывательного самолета МВ-411 Petrel. Чтобы разместить двухместный поплавковый гидроплан в ангаре, у него демонтировались консоли и складывались поплавки. Взлет осуществлялся с воды, причем самолет спускался на нее и поднимался на лодку специальным краном.

Ангар соединялся с прочным корпусом специальной шахтой, что позволяло начинать подготовку самолета к вылету еще под водой, как и на М-2. Surcouf предназначался для крейсерских операций на удаленных коммуникациях в океанах и защиты французских колоний от набегов одиночных боевых кораблей противника. Подводный крейсер обладал дальностью плавания (в надводном положении) до 12 000 км и автономностью до 90 суток. Surcouf был веден в строй в 1934 году и базировался в Бресте.

После поражения и капитуляции Франции в 1940 году surcouf на одном дизеле (второй как раз был разобран для ремонта) успел выйти в море и 18 июня ошвартовался в порту английского города Плимут. После ремонта субмарина была отправлена в Канаду, где в течение 1941 года участвовала в обеспечении конвойных операций. В феврале 1942 года во время перебазирования в Тихий океан surcouf исчез в районе Панамского канала — возможно, лодка по-терпла катастрофу в результате столкновения с американским военным транспортом.

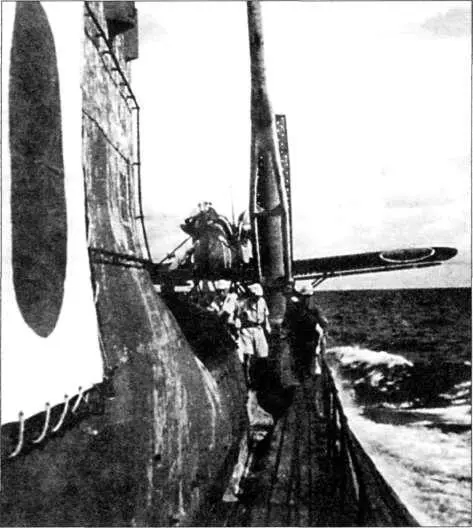

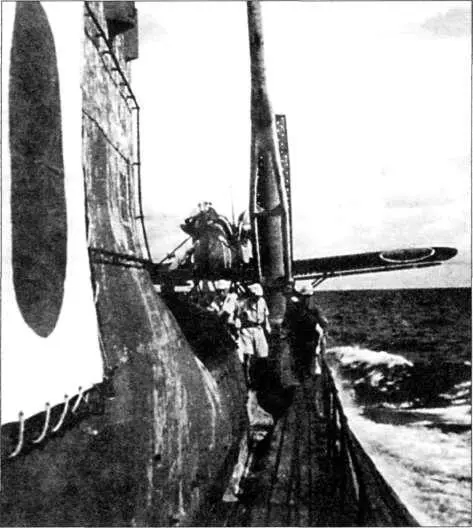

Фрагмент надстройки лодки 1-37. На катапульте закреплен самолет E14Y1

Наибольшее внимание к подводным авианосцам проявили в Японии. После окончания Первой мировой войны, получив всвое владение бывшие германские колонии в Китае, а также Каролинские и Маршалловы острова в Тихом океане, Япония продолжала вынашивать амбициозные планы дальнейшей экспансии в азиатском регионе, подготовка и проведение которых требовали постоянного притока разнообразной разведывательной информации.

Ведение разведки на обширных тихоокеанских просторах в интересах японского Морского генерального штаба (МГШ) и командования Объединенного флота возлагалось в том числе и на тяжелые субмарины с большой автономностью плавания. А для расширения разведывательных возможностей таких лодок их решено было оснащать бортовыми самолетами. Таким образом, строящиеся в 1930-х годах в Японии авианесущие подводные лодки являлись инструментом стратегической разведки.

Первый японский бортовой самолет для подлодок Yokosho 1-go был разработан в1925 году в Морском арсенале в Йокосуке. С 1927 года он проходил испытания на специально выделенном для этой цели подводном минном заградителе 1-21. Для хранения самолета позади ограждения рубки был смонтирован цилиндрический ангар «тяжелого» типа. Самолет мог стартовать только с воды, а для его спуска и подъема на палубу имелся специальный кран.

Хотя после прохождения испытаний гидросамолет был принят на вооружение флота, однако он имел малую скорость полета имог находиться в воздухе не более двух часов. Это не соответствовало запросам Морского генерального штаба, поэтому в январе 1932 года на вооружение был принят новый одноместный поплавковый разведывательный биплан — yokosho e6y1 тип 91.

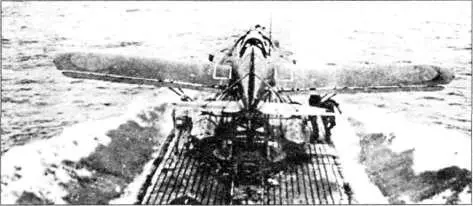

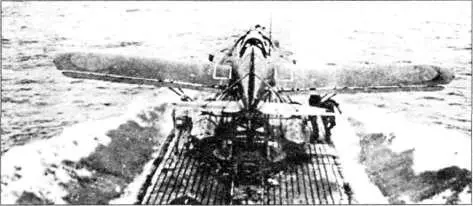

Носовая часть лодки типа В-1. На катапульте — самолет E14Y1

Подводная лодка 1-15 типа В-1 в надводном положении

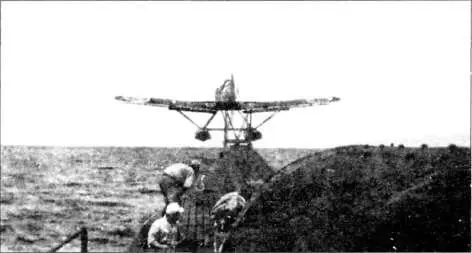

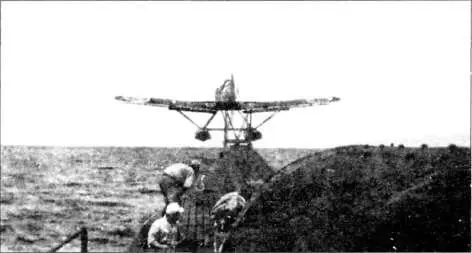

Палубная команда катапультирует самолет E14Y1 с борта лодки типа 8–1

Читать дальше