Никто не считал себя обязанным нести ответственность за благополучие крестьянина, лишенного даже слабой защиты гильдии. Земля, которую он обрабатывал, никогда ему не принадлежала. Собственность на нее делилась и дробилась, тот, кто жил на ней, сдавал кусочек еще кому-то, но закон гласил, что, несмотря на все проделки и расточительность землевладельца, его право на землю остается неоспоримым. Новые купцы скупали земли, потому что это был один из немногих доступных им способов подняться по социальной лестнице, который законы не воспрещали. Они показали себя не более компетентными хозяевами, чем предыдущие знатные господа, расточавшие состояния при дворе. Земли приходили в упадок, но именно пахарь, а не землевладелец платил налоги. Именно он, его соседи и сыновья составляли хребет армии. В годы позднего Средневековья появилась тенденция молчаливо считать владельцем земли того, кто ее обрабатывал, но по мере того, как росла стоимость земли, права первоначальных владельцев были возрождены. В Англии йоменов защищало разумное правительство, как «основу армии и главное обеспечение сбора налогов», но к середине XVI века в стране насчитывалось столько же мелких собственников, сколько арендаторов. Последним повезло меньше. Огромные состояния, которые можно было сколотить на производстве шерсти, привели к тому, что землевладельцы сгоняли арендаторов с насиженных мест и отдавали ее под выпас овец. Елизавета I запретила землевладельцам иметь больше 2 тысяч овец, и, хотя от исполнения правительственных эдиктов уклонялись столь же рьяно, сколько их исполняли, все-таки это была мера контроля, направленная на защиту маленьких людей. Английский сельский работник наслаждался относительным комфортом и безопасностью. Он не мог оставить место найма до истечения года и даже тогда лишь по получении сертификата от хозяина, а во время жатвы его вообще могли затребовать обратно. Но при этом хозяин не имел права уволить его без предупреждения и плату за его труд устанавливал местный мировой судья. В его рацион входило мясо, так же как непременная соленая рыба, а предоставляемые напитки были крепкими и разнообразными.

Крепостной во Франции превратился в «метаера» (издольщика, арендатора, платившего долей урожая). У него не было денег, и арендную плату он вносил натурой, чаще всего отдавая половину урожая, то есть становился испольщиком. Он зависел от своего хозяина в приобретении как семян, так и орудий труда, а в плохой год еще и в средствах выживания. Эта система не устраивала ни ту ни другую сторону. В неурожайный год землевладелец ничего не получал, но обязан был поддерживать голодающего крестьянина и его семью, а в урожайный — должен был заботиться о полученных излишках продукции. Сам испольщик имел мало шансов скопить денег и стать независимым. Если же ему это удавалось, он становился «фермиером», который мог уравновешивать один год другим и вносить арендную плату наличными деньгами. В его интересах было хорошо обрабатывать землю, потому что вся прибыль шла в его карман.

В начале XVI века начали появляться руководства по ведению домашнего хозяйства, однако прошло много времени, прежде чем теория воплотилась в практику, хотя бы отчасти. Европейское сельское хозяйство велось самым примитивным образом, далеко отставая от других стран мира. Классический пример его ущербности наглядно проявился в Испании, когда земли мавров были переданы испанским фермерам. Та самая земля, которая на протяжении многих лет заботливого и рачительного хозяйствования кормила большое население, в руках испанцев за одно поколение вернулась к первоначальной скудости. Повсюду в Европе система общинного пользования землей послужила причиной упадка. «Общинная собственность — это сплошное долгое разорение и грабеж», — утверждал один француз во время жестоких споров по поводу огораживания земель. Действительно, огораживание грабило крестьян, отнимая у них вольные пастбища, но, по сути, у него отнимали не так уж много: за то, что принадлежало всем, никто не нес ответственности.

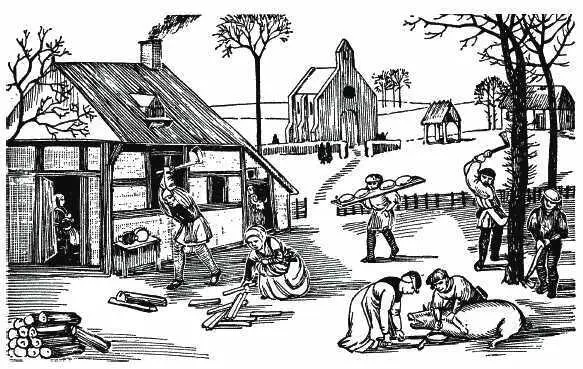

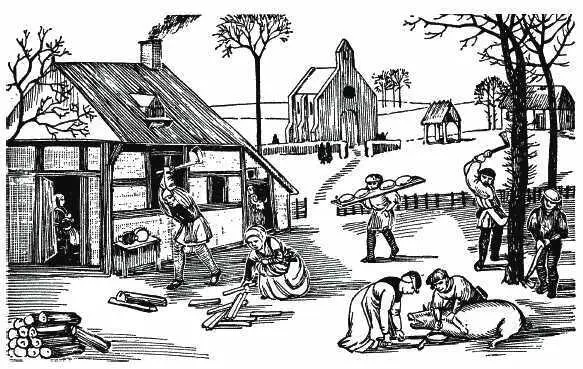

Общинные земли были доступны в период между июнем и мартом. Естественно, каждый хотел, чтобы его скот оказался на лугу первым, в результате пастбище не успевало оправиться, и трава становилась редкой, давая скверный корм. Скот весил, по-видимому, треть от нынешнего веса, с овцы состригали меньше одного фунта шерсти. Поскольку скот бродил на воле, он давал мало навоза для удобрения, и единственным способом восстановить землю было оставить ее под паром на два-три года. Расточительно и неэффективно. Отсутствие разнообразия в посевах было фундаментальной причиной оскудения почвы, и открытие того, что некоторые растения, такие как, например, бобы, ее обогащают, стало прорывом в сельском хозяйстве, сравнимым разве что с изобретением компаса в морском деле. Однако те, кто пытался применить новые методы ротации посевов, столкнулись с противодействием заскорузлых традиций. Между двумя твердо закрепленными датами, жатвой и вспашкой (см. фото 15), собственник переставал быть владельцем земли. Деревенские стада бродили по полям как хотели, вытаптывая все всходы, появившиеся после традиционного срока.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу