Истинным гласом города был великий колокол на городской ратуше или кафедральном соборе, который бил набат при приближении вооруженных жителей враждебного города. Он призывал всех способных держать оружие на стены и к воротам. Итальянцы превратили колокол в некий подвижный храм, какой-то светский Ковчег, который вел армии в бой. В бой с соседними городами за владение клочком пахотной земли, в бой против императора или короля за гражданские права, в бой против орд бродячей солдатни… На время этих сражений жизнь в городе замирала. Все здоровые мужчины, от пятнадцати до семидесяти лет без исключения, отрывались от нормальной деятельности, чтобы биться. Так что в конце концов ради экономического выживания стали нанимать профессионалов, умевших воевать, а гражданская власть тем временем концентрировалась в руках одного из видных горожан. Поскольку он контролировал деньги и оружие, этот горожанин постепенно преображался в правителя некогда свободного города. В тех странах, где признавали центральную монархию, город примирялся с троном (просто от изнеможения). Некоторые города, такие, например, как Лондон, сохраняли большую автономию. Другие оказались полностью поглощены структурой монархии. Тем не менее на протяжении всей эпохи Возрождения города продолжали существовать как живые действующие единицы, исполняя большинство функций, которые в современном обществе подпадают под юрисдикцию центральной власти. Они не были ни промышленными, ни спальными районами, ни парками развлечений, в которые потом превратились многие из них, но органичными структурами, сочетавшими человеческую плоть и камень зданий в свой собственный узнаваемый ритм жизни.

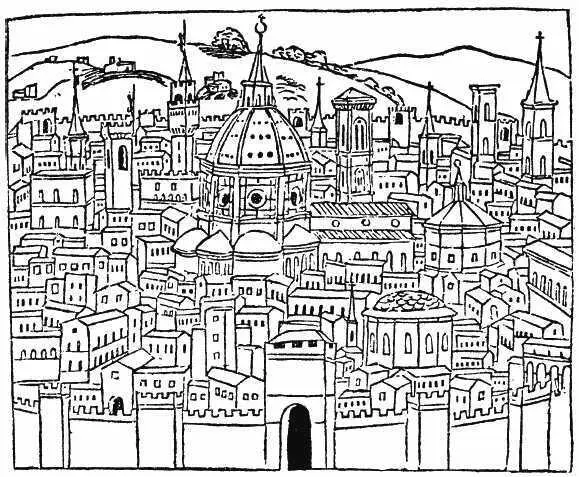

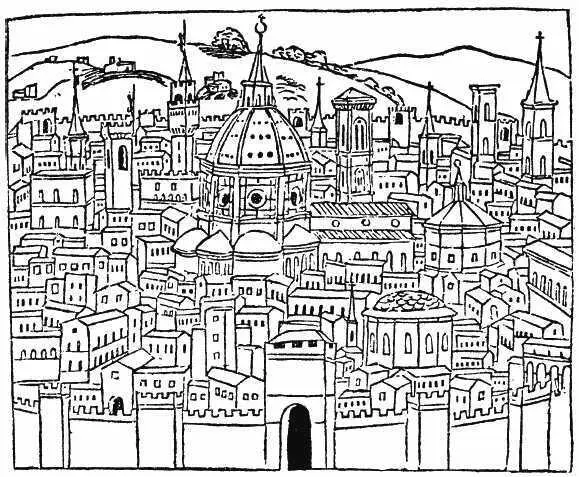

Города, которыми Европа была утыкана, словно парадная одежда драгоценными камнями, к эпохе Возрождения уже были древними. Они переходили из столетия в столетие, сохраняя на удивление правильную форму и постоянный размер. Только в Англии в них не чувствовалось симметрии, потому что, за редким исключением, английские города строились не по заранее разработанному плану, а разрастались из скромных поселений, и структура их была бесформенной, так как здание пристраивалось к зданию самым беспорядочным образом. На континенте сохранялась тенденция закладывать новые города, а не расширять старые до неуправляемых пропорций. В одной Германии за 400 лет было основано 2400 городов. Правда, по сегодняшним меркам трудно сказать, маленькие города это были или большие села. Оранж во Франции насчитывал только 6 тысяч жителей вплоть до XIX века. А город с четвертью миллиона обитателей считался просто гигантом, и таких было мало. Население Милана, столицы герцогства, составляло 200 тысяч человек, то есть вдвое превышало население его главной соперницы, Флоренции (см. рис. 53, фото 17), так что размер вовсе не являлся мерилом мощи.

Реймс, место коронаций, крупный торговый центр, насчитывал 100 тысяч жителей, а Париж что-то около 250 тысяч. Население большинства европейских городов можно было оценить в 10–50 тысяч человек. Даже потери от чумы не долго сказывались на численности населения. Количество жертв чумы всегда преувеличивали, хотя, пожалуй, за несколько месяцев она уносила около четверти жителей. Однако уже через поколение город возвращался к привычному уровню заселенности. Излишек жителей перетекал в новые города. Итальянская модель, когда несколько городков, объединенных военными или торговыми связями, пристраиваются к крупному городу, в той или иной степени прослеживается по всей Европе. В такой федерации ревностно соблюдались присущие каждому городу система управления и местные обычаи, но сбор налогов и защита контролировались из города-центра.

Город рос как дерево: сохраняя форму, но увеличиваясь в размерах, а городские стены, точно кольца на срезе, отмечали вехи его роста. Сразу за городскими стенами жили бедняки, нищие, всякого рода изгои, построившие вокруг стен свои хижины, создающие омерзительную неразбериху жалких улочек. Иногда их разгонял энергичный муниципалитет, но чаще им позволяли оставаться на месте, пока не вырисовывался некий план. Состоятельные жители селились за городом на виллах посреди больших владений, защищенных собственными стенами. Когда, наконец, экономическая необходимость или гражданская гордость требовали расширения города, вокруг воздвигалось еще одно кольцо стен. Они захватывали новую землю и оставляли дополнительное место для застройки. А старые стены продолжали стоять на протяжении еще нескольких веков, если их хищнически не разбирали на постройку новых зданий. Города возобновляли свою форму, но не гнались за новыми строительными материалами, так что один и тот же обломок кирпича или тесаного камня за тысячу лет мог побывать в полудюжине разных строений. До сих пор можно разглядеть следы исчезнувших старых стен, потому что впоследствии они превращались в окружные дороги или, менее часто, в бульвары.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу