Самая низшая социальная организация, в которой можно обнаружить какой-то разумный порядок, — это гильдия, система, возросшая на прямодушии старого общества, которое начал медленно разъедать новый индустриализм. Каждый мастер когда-то был подмастерьем. Каждый подмастерье мог надеяться стать мастером. Каждая гильдия была эксклюзивной, то есть существовала для работников определенного рода занятий — пекарей, кожевенников, скорняков, золотых дел мастеров, — защищая их от нападок и вмешательства со стороны и поддерживая строгий порядок внутри гильдии. Эта система была столь могущественной, что члена гильдии, нарушившего закон, призывали держать ответ перед мэром в Собрание гильдий, а не ко двору монарха. Гильдии долго и упорно боролись за свои права. Они не поддерживали нелепых идей насчет свободы торговли и ремесел, но самым своим существованием создавали и утверждали монополии, ревниво оберегая для своих право на производство и продажу конкретных товаров. Прием подмастерьев тщательно контролировали. Ведь если число членов любой гильдии перерастало возможности местности их прокормить, то падали доходы всех членов гильдии. Сын полноправного горожанина всегда мог рассчитывать на прием в гильдию, иногда даже без платы за обучение, а дети неполноправных горожан должны были заплатить за обучение и принимались в гильдию, только когда появлялась вакансия.

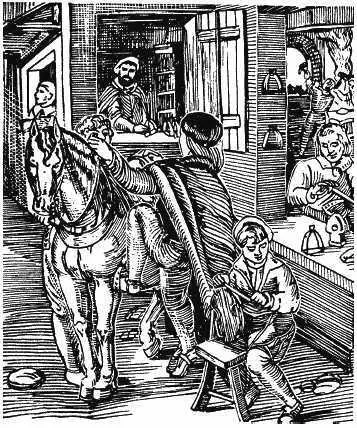

Ограничение числа подмастерьев требовалось не только для того, чтобы обеспечить стабильный, пусть ограниченный приток мастеров, но и ради гарантии того, что мастер не возьмет больше учеников, чем сумеет проконтролировать. Гильдии прекрасно сознавали, что ценой за их монополию была обязанность соблюдать высочайшее качество изделий. Таким образом, институт подмастерьев был средством тщательного обучения человека всем секретам ремесла (см. рис. 41).

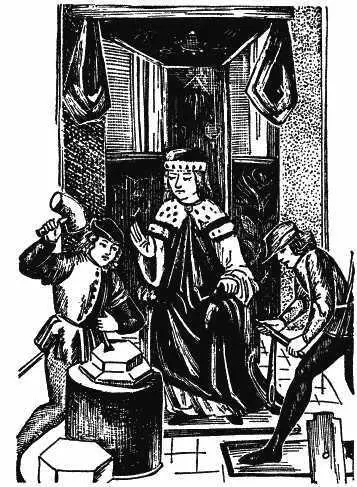

Для пылкого юноши ученичество было периодом нудным и тяжким. Контракт не имел права разорвать ни он, ни мастер. Во время обучения он не получал никакой платы, а длиться оно могло до двенадцати лет. Он находился всецело под властью мастера. Со своей стороны мастер принимал юношу в дом, обеспечивал всем необходимым, наказывал, когда требовалось, и в конце срока выплачивал ему оговоренную сумму. По завершении обучения юноша становился наемником, то есть ремесленником, работающим по найму. Он волен был работать на тех, кому нравились его изделия. Формально наемник был поденщиком, то есть его нанимали на день, откуда и пошло это прозвание. Некоторые ремесла требовали долгого процесса работы (например, ткачество) (см. рис. 45). Тогда его нанимали на нужный срок — будь то неделя или год. Обычно поденщики, ищущие работу, собирались в каком-то публичном месте в определенное время. Такая практика больше напоминала рынок рабов, чем найм свободных людей, но она же защищала работников. Соглашение между хозяином и работником заключалось под зорким оком других ремесленников, и это гарантировало, что никому не заплатят жалованье меньше минимума. Мастера также одобряли эту практику, потому что она предотвращала найм по дешевке, что позволило бы такому мастеру-хитрецу продавать изделия по цене более низкой, чем у соперников. Рабочий день длился буквально день (с 5 утра и до 8 вечера) в период с марта по сентябрь и с восхода до заката зимой. Около 9 часов утра людям обычно давали полчаса на завтрак и полтора часа на обед после полудня. Поденщик мог всю жизнь оставаться таким «почасовиком» и часто так и поступал. Однако ему была открыта дорога и в мастера. Для этого он должен был выдержать экзамен и представить свой «шедевр», то есть изготовленное им изделие, которое удовлетворяло бы суровым требованиям экзаменаторов (см. рис. 42).

Сегодня слово «шедевр» обозначает высокохудожественную работу, но этому определению отвечают и безукоризненно исполненное в соответствии с требованиями ремесла изделие кожевенника, и четкая правильная разделка туши мясником. Удовлетворив экзаменаторов, поденщик мог открыть собственную лавку и завести своих подмастерьев и поденщиков. Иногда он продолжал работать бок о бок с нанятыми работниками. Однако известно, что многие богатые мастера удалялись от дел, оставаясь просто главными ремесленниками, маленькими независимыми хозяевами, с двумя-тремя наемниками. Они-то и производили большую часть нужных для цивилизации товаров.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу