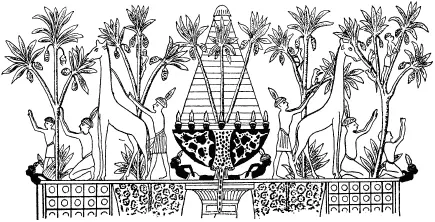

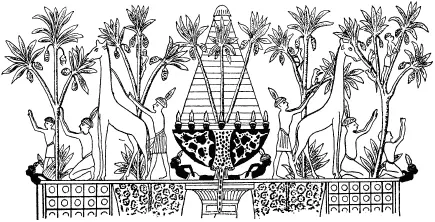

Демонстрация нубийской дани. Нижняя часть рисунка, где изображен стол, покрытый шкурами и т. д., здесь не показана (согласно L. D., iii. 118)

Однако нубийские варвары не ограничивались тем, что подражали своим египетским повелителям в одежде; они – что было важнее – заимствовали у них и религию, а возможно, также язык и письменность [348]. Когда Сенусерт III основал храм в своей пограничной крепости, он действительно имел мудрость сделать там главным божеством нубийского бога Дедуна, но установленные в храме обряды исполнялись чисто по-египетски, а варварский бог просто был принят в египетский пантеон. Правители из XVIII династии и в этом случае возобновили труд своих великих предков. В Кумме, напротив Семны, где Сенусерт III уже построил маленький храм в честь бога Хнума и себя самого, Тутмос I и Тутмос II расширили этот храм, а третий царь того же имени его достроил. Последний из этих правителей затем восстановил и храм в Семне и по предложению наместника Нубии возобновил ранее начатое Сенусертом III дарение этому храму, в его праздничные дни, зерна, тканей и скота. Севернее, в Амаде, он построил храм в честь Хармахиса, а наместник по имени Нехи приказал вырубить в скалах пещерный храм в честь тех Горов, которые были богами Северной Нубии.

Другие здания были возведены южнее – на острове Саи, в Гебель-Доше и других местах. Введенный Сенусертом III обычай давать варварам самого фараона (т. е. себя) в качестве бога их страны позже был исполнен Аменхотепом III, который построил в Солебе храм себе самому и другой храм в Седэнге – во имя своей супруги. При XVTII династии великие египетские боги тоже получали в Нубии собственные святилища – например, в царствование Тутанхамона город Напата назывался в честь карнакского храма «Троном двух царств» [349]. Но первым, кто превратил этот труд в систему, стал Рамсес II. В Абу-Симбиле, Герф-Хуссейне, Эль-Себуа и Эд-Дирре он вырубил в скалах огромные пещерные храмы для Амона, Птаха и Ра – великих богов Фив, Мемфиса и Гелиополя. Эти святилища, первое из которых было в числе самых больших и величественных из всех, когда-либо созданных мастерами Египта, свидетельствуют о том, что в то время Нубия была в основном египетской провинцией и в этом качестве ее окончательно освятили, наделив ее подобиями главных религиозных городов Египта. И действительно, прошло еще несколько столетий, и жалкая страна Куш былых времен стала более египетской, чем сам Египет, и ее жители утверждали, что ее религия ближе к чистой старине, чем религия самого Египта, искаженная семитскими и ливийскими влияниями.

Чем дальше распространялось это египетское влияние, тем больше управление Нубией теряло свой особый характер, хотя она оставалась «вице-королевством», которое, как и раньше, находилось под управлением формально независимого [350]«царского сына Эфиопии» [351]. Мы получили возможность бросить взгляд на работу этой системы правления в разные времена, и кажется, что она каждый раз имеет другую форму. В конце правления XVIII династии наш старый знакомый Хуи был назначен царем Тутанхамоном на должность наместника Эфиопии [352]. Торжественная церемония этого назначения происходила в храме Амона в Фивах (сказано, что «Амон принял его»), и казначей вручил Хуи в качестве символа его сана «золотой перстень с печатью его должности». Власть наместника Эфиопии распространялась на земли от города Нехена (Иераконполь, или же Идфу) до города «Трон двух царств», или, как иначе описывали вторую границу, «до страны Кер», то есть от Эль-Каба до Напаты, что у горы Гебель-Баркал [353]. Когда же Хуи вернулся домой в свою провинцию, там его встретили все ее высшие чиновники, в частности «заместитель наместника Эфиопии» и «начальник быков» этой провинции, а также князья  обоих ее египетских поселений, называвшихся «Сияющее истиной» (Солеб) и «Огражденный двор богов», и, кроме того, «заместитель наместника» второго из поселений и два служащих жреца оттуда же. Однако под началом этих египетских чинов продолжали править в качестве вассалов Египта – даже в Северной Нубии – мелкие туземные князья, хотя они, возможно, имели не больше власти, чем в XIX веке индийские махараджи под управлением англичан. Один из них, князь Меама, должно быть, считался имеющим особые заслуги, поскольку именовался «добрый правитель».

обоих ее египетских поселений, называвшихся «Сияющее истиной» (Солеб) и «Огражденный двор богов», и, кроме того, «заместитель наместника» второго из поселений и два служащих жреца оттуда же. Однако под началом этих египетских чинов продолжали править в качестве вассалов Египта – даже в Северной Нубии – мелкие туземные князья, хотя они, возможно, имели не больше власти, чем в XIX веке индийские махараджи под управлением англичан. Один из них, князь Меама, должно быть, считался имеющим особые заслуги, поскольку именовался «добрый правитель».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

обоих ее египетских поселений, называвшихся «Сияющее истиной» (Солеб) и «Огражденный двор богов», и, кроме того, «заместитель наместника» второго из поселений и два служащих жреца оттуда же. Однако под началом этих египетских чинов продолжали править в качестве вассалов Египта – даже в Северной Нубии – мелкие туземные князья, хотя они, возможно, имели не больше власти, чем в XIX веке индийские махараджи под управлением англичан. Один из них, князь Меама, должно быть, считался имеющим особые заслуги, поскольку именовался «добрый правитель».

обоих ее египетских поселений, называвшихся «Сияющее истиной» (Солеб) и «Огражденный двор богов», и, кроме того, «заместитель наместника» второго из поселений и два служащих жреца оттуда же. Однако под началом этих египетских чинов продолжали править в качестве вассалов Египта – даже в Северной Нубии – мелкие туземные князья, хотя они, возможно, имели не больше власти, чем в XIX веке индийские махараджи под управлением англичан. Один из них, князь Меама, должно быть, считался имеющим особые заслуги, поскольку именовался «добрый правитель».