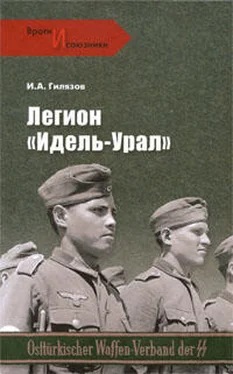

С точки зрения обывателя (употребляя слово «обыватель» не в пренебрежительном смысле) коллаборационисты Второй мировой войны — это, безусловно, изменники и предатели, а само явление коллаборационизма, будучи предательством интересов родины, достойно всяческого осуждения. При этом юридическая оценка коллаборационизма, на наш взгляд, должна более строго исходить из четкого понимания понятий «вина» или «невиновность», «военное преступление», всех норм права, основываться на привлечении всех доказательств в пользу того или иного суждения. Лишь такой подход позволит сделать объективные выводы по каждому факту сотрудничества с немцами в годы войны, будет способствовать вынесению максимально объективного вердикта.

С точки зрения исторической науки абсолютно точно и однозначно оценить явление коллаборационизма практически невозможно. Исследователю-историку следует трезво и максимально объективно анализировать каждый реальный случай сотрудничества конкретного лица с немцами в годы войны, выявляя те условия, которые подтолкнули его к такому нелегкому шагу. И сегодня, очевидно, не следует считать всех коллаборационистов из представителей разных народов СССР тривиальными предателями. Безусловно, любой факт предательства в годы войны можно рассматривать как пример коллаборационизма, но не любой случай коллаборационизма есть проявление предательства. В то же время ясно, что объективно коллаборационисты выступали на стороне Гитлера, хотя возможно, что люди, формально вступавшие в националистические антисоветские формирования, на деле не поддерживали цели Гитлера и не разделяли нацистских взглядов.

В ноябре 2003 г. в городе Люнебурге (Германия) состоялась представительная научная конференция, посвященная изучению феномена коллаборационизма в европейских странах. В своем выступлении один из организаторов конференции, доктор Иоахим Таубер, отметил, что коллаборационисты — в историческом смысле это всегда проигравшая сторона. И действительно, если мы осуждаем коллаборационистов и употребляем это слово, вкладывая в него негативное содержание, мы тем самым констатируем тот факт, что они оказались в стане потерпевших поражение. Ибо в противном случае, если бы они оказались в стане победителей, то и мы сегодня определяли бы их иначе, и сама история повернулась бы к ним другой стороной.

Глава 2

ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОТРУДНИЧЕСТВА ГЕРМАНИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Историю Восточных легионов вермахта и в целом сотрудничества представителей восточных народов СССР с национал-социалистами в период Второй мировой войны необходимо начинать собственно не с факта создания этих военных формирований. Началась она намного раньше и восходит, пожалуй, к предвоенному периоду, когда еще только продумывались планы ведения войны с Советским Союзом. Хотя в то время, конечно, ни о каком сотрудничестве с представителями «низшей расы» и речи быть не могло, и «размышлениям» подобного рода предавались не первые лица государства и партии, а лишь отдельные представители научных, военных или дипломатических кругов. При этом немецкая сторона не упускала из виду языковые и этнические особенности различных народов, своеобразие их исторического развития (особую привлекательность имели тогда сюжеты, в которых другие национальности противоставлялись русскому государству и русскому народу). Что касается поволжских татар, то в использовании их в военном столкновении против СССР актуальность для немецкой стороны приобретали два фактора: во-первых, принадлежность татар к тюркскому миру; во-вторых, исповедание ими мусульманской религии.

Планы нацистов относительно будущего восточных народов СССР, в том числе и тюркских, не были тщательно разработаны, в особенности если сравнивать с планами их относительно будущего Украины, Белоруссии или Прибалтики — территорий, которые немцами были оккупированы или которые они надеялись в самое ближайшее время оккупировать. Представления германской верхушки и рядовых обывателей об этих народах в период Второй мировой войны во многом были идентичны. Они основывались порой на примитивных стереотипах и отличались невежеством и непоследовательностью. Реверансы же некоторых вождей рейха, в том числе и самого Гитлера, в сторону тюркских или мусульманских народов могут быть восприняты лишь как «лозунги дня», вызванные к жизни стечением обстоятельств, которые препятствовали претворению в жизнь нацистских планов обустройства Европы и мира в целом. Попытки отдельных дипломатов или ученых строить свою политику с учетом политических или этнических реалий, на основе сравнительно трезвого осмысливания национального состава населения СССР, историко-культурных традиций его народов просто-напросто потонули в неслаженном хоре прочих нацистских лидеров и теоретиков.

Читать дальше

![Идель Диева - Незаметная [litres самиздат]](/books/437180/idel-dieva-nezametnaya-litres-samizdat-thumb.webp)