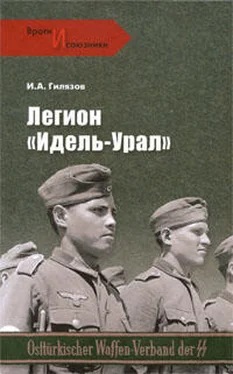

• фашистские и национал-социалистические идеи осуществления нового государственного порядка и превращение континента в германский или европейский союз государств (норвежец Квислинг, голландец Муссерт, валлон Дегрель, французы Деа и Дорио, серб Льотич);

• консервация авторитарно-антикоммунистического статус-кво с надеждой на улучшение ситуации после германской победы (режим Виши во Франции, серб Недич)». [5] Neulen, Н.W. An deutscher Seite, S. 42.

Как видим, декларированные политические цели и мотивы европейских коллаборационистов были различны и во многом зависели от конкретной ситуации, в которой находился тот или иной народ. Большинство коллаборационистов имело свои политические программы, которые почти никогда не предусматривали «тотального» подчинения национал-социалистической доктрине, иначе говоря, их неверно было бы воспринимать как программы национал-социалистические в чистом виде. Они скорее полагались на немецкую поддержку для осуществления своих внутри- и внешнеполитических целей. Но весь трагизм такого политического целеполагания состоял в том, что коллаборационисты надеялись на помощь национал-социалистического режима, не сознавая до конца его сущности или же поняв ее лишь тогда, когда обратного пути уже не было: «Они вскочили на идущий поезд национал-социализма, ошибочно полагая, что они смогут повлиять на его маршрут. Они не знали, что Освенцим и Треблинка являлись этапами этого маршрута. Они не понимали, что поезд не имеет стоп-крана и уже въехал в туннель, в конце которого не было никакого света надежды», — так образно охарактеризовал сложившееся положение Х.-В. Нойлен. [6] Neulen, Н.W. An deutscher Seite, S. 44.

Причем германская сторона делала немало с целью полной компрометации своих часто неожиданных «союзников» перед согражданами и мировым сообществом, воспринимая их не как партнеров, а как подчиненных, чтобы как можно крепче и надежнее привязать их к себе. «Если мы этого достигнем, тогда мы получим людей, которые так ощутимо согрешили, что они пойдут с нами через огонь и воду», — так говорил о коллаборационистах Гитлер в феврале 1942 г. [7] Ibid., S. 44.

Нойлен также отмечает, что понятие «коллаборационизм» в современном политическом и научном лексиконе означает «все контакты предательского, корыстного характера с врагом», направленные «против интересов собственного народа»; историк, на наш взгляд вполне справедливо, призывает акцентировать внимание на двух моментах: во-первых, явление коллаборационизма относится не только к периоду Второй мировой войны, а повторяется постоянно в истории человеческого общества; во-вторых, следует осторожно относиться к восприятию «коллаборационизма» как синонима предательства. [8] Ibid., S. 39.

Анализируя разные причины, базис для формирования коллаборационизма в разных странах, Х.-В. Нойлен выделяет и основные формы коллаборационизма в Европе в период Второй мировой войны: экономическая (работа в пользу Германии на оккупированных территориях в сфере промышленности и сельского хозяйства, труд «невольных, вынужденных» коллаборационистов — «восточных рабочих», угнанных в Германию), административная (работа в оккупационных органах власти, служба в полиции и т.п.), политико-идеологическая (создание политических партий и движений, не только лояльных режиму Гитлера, но и оказывавших ему действенную идеологическую поддержку) и военная (служба в военных соединениях национал-социалистической Германии — в вермахте и СС) . Вполне правомерно Х.-В. Нойлен считает, что их можно дифференцировать и на основании мотивов и интенсивности коллаборационизма:

• нейтральная (коллаборационисты продолжают существовать в условиях оккупации так, как будто ничего в жизни их страны не изменилось, это своеобразное проявление «страусиной» политики);

• тактическая (коллаборационисты сотрудничают с врагом, намереваясь выждать момент, дождаться благоприятных политических обстоятельств, чтобы освободиться от оккупантов);

• условная (коллаборационисты идут на сотрудничество при соблюдении германской стороной каких-то политических или военных условий);

• безоговорочная.

Х.-В. Нойлен отмечает, что последняя форма сотрудничества с врагом, предполагающая «абсолютное подчинение оккупационной власти и полное подчинение ей собственно национальных интересов», встречается в истории Второй мировой войны очень редко, являясь исключением. [9] Neulen, H.W. An deutscher Seite, S. 41–42.

Читать дальше

![Идель Диева - Незаметная [litres самиздат]](/books/437180/idel-dieva-nezametnaya-litres-samizdat-thumb.webp)