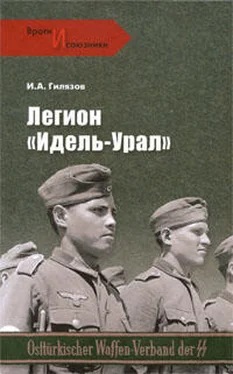

Мотивацию и характеристику причин перехода определенной части граждан воюющих против Германии или оккупированных вермахтом стран на сторону врага пытались давать уже в годы войны отдельные заинтересованные лица. Одной из первых попыток оценки мотивов перехода граждан оккупированной страны на сторону нацистской Германии в годы войны можно считать мнение генерала Ральфа фон Хайгендорфа, непосредственного участника событий, одного из руководителей Восточных легионов вермахта.

Он очень образно определил состав «восточных добровольцев», несших службу в легионах: «Совершенно ясно, что основным мотивом для перехода к немцам был не идеализм, а материализм». Исходя из этого, состав «добровольцев» разделен им на три части: «материалисты» (имевшие чисто материальный интерес), «оппортунисты» (лица, которые, «поняв силу немецкого оружия», «решили поменять свои позиции»), «чистые идеалисты» (численно наименьшая группа боровшихся за «идею»). [2] Institut für Zeitgeschichte (IfZ) — München, Zs 407/I — Heygendorff, Bl. 20.

Последние, по словам фон Хайгендорфа, либо пострадали сами от большевистского режима, либо имели религиозные, политические, этнические причины бороться против большевизма, либо мечтали об освобождении своей родины (это особенно относилось к представителям кавказских или среднеазиатских народов). Развивая далее свои мысли, немецкий генерал оценивал «оппортунистов» и «материалистов»: «Положение „оппортунистов“ было наиболее шатким — как только такой человек понимает, что он поставил не на ту карту, он пытается что-либо предпринять, чтобы спастись — переходит к партизанам, убегает и т.п. „Материалисты“ чаще всего спокойно служат до тех пор, пока им лично ничего не угрожает». [3] Institut für Zeitgeschichte (IfZ) — München, Zs 407/I — Heygendorff, Bl. 21.

Характеристика, как видим, достаточно откровенная.

Однако мнение немецкого генерала — это не мнение исследователя проблемы, это скорее субъективная точка зрения вовлеченного в события и политически ангажированного человека. И все же разделение мотивов коллаборационизма на «материальные», «оппортунистические» и «идеальные» представляется небезосновательным, вполне заслуживая и упоминания, и пристального внимания, тем более что в позднейшей историографии отмеченный тезис получает определенное развитие.

Более детальный и более понятный подход, продемонстрирован в исследовании Ханса-Вернера Нойлена. [4] Neulen, H.W. An deutscher Seite, S. 39–49.

В основу своей классификации Х.-В. Нойлен положил политические мотивы коллаборационизма в разных странах. Особенно примечательно, на наш взгляд, то, что он очень выпукло представил роль национальной проблемы, развития национальной идеи, национализма в проявлениях коллаборационизма в годы Второй мировой войны. И действительно нельзя в данном случае не учитывать того факта, что национальная идея играла и до сегодняшнего дня играет громадную роль в жизни практически всех европейских стран в XX в., а национализм, особенно после Первой мировой войны, для многих народов стал ощутимой интеграционной идеологией. Эта особенность не могла не проявиться в условиях войны, когда в некоторых странах, особенно в многонациональных, отдельные политические круги и личности считали национальный вопрос нерешенным или решенным несправедливо. В их понимании развитие военных событий давало известный шанс для реализации своих национальных проблем. Особую привлекательность в некоторых случаях приобретала как будто бы открывавшаяся перспектива возрождения или создания национальной государственности, восстановления национально-государственной независимости — это вполне подтверждается на примерах Словакии, Хорватии, Западной Украины, Кавказа, государств Прибалтики и др.

Немецкий историк выделяет следующие модели (группы) мотивов коллаборационизма:

«• антиимпериалистические и антиколониальные цели (великий муфтий Палестины, иракский премьер-министр Рашид Али аль-Гайлани, индийский борец за свободу Субхас Чандра Бос);

• осуществление этнических целей в национальной борьбе против доминирующего в государстве народа (словаки, хорваты);

• антикоммунистические — реформаторские идеи установления новых государственных порядков (Власов и находившаяся под его командованием Русская Освободительная армия, казаки и калмыки);

• антикоммунистические устремления к установлению независимости и самостоятельности (эстонцы, латыши, литовцы, украинцы, грузины, народы Кавказа и пр.);

Читать дальше

![Идель Диева - Незаметная [litres самиздат]](/books/437180/idel-dieva-nezametnaya-litres-samizdat-thumb.webp)