Правда, под поверхностью византийского централизма постепенно вырастали новые силы. С одной стороны, это были феодальные элементы, с другой — провинциальные города. Земельные собственники предпочитали эксплуатировать крестьян в своих поместьях, а не получать от государственной власти известную долю государственных налогов. Укрепившиеся провинциальные города оспаривали торгово-ремесленную монополию Константинополя. Но и та и другая сила оказались недостаточно эффективными. Их действие было лишь негативным, подтачивающим государственный аппарат, оно не приводило к какой-либо конструктивной перестройке. События XI столетия знаменовали крах византийской бюрократической централизации. Нормандцы и сельджуки били византийскую армию на всех полях сражений.

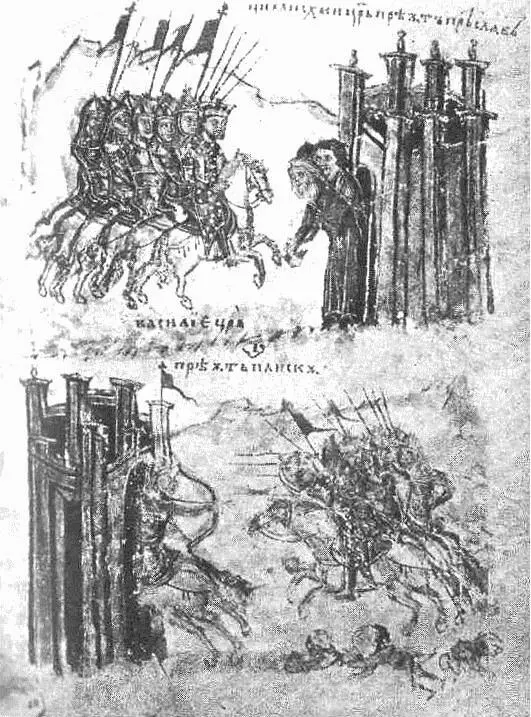

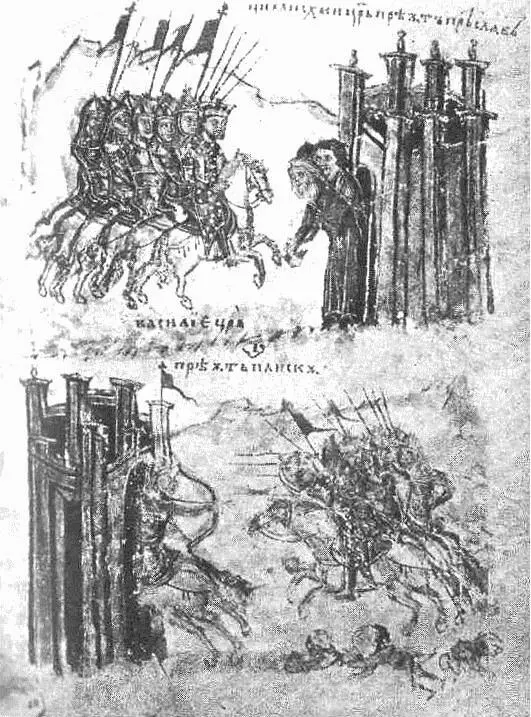

Битва

1071 год оказался катастрофическим. В Италии византийцы потеряли последний опорный пункт — Бари. На востоке, у Манцикерта, византийские войска были разбиты сельджукским султаном, а император Роман IV Диоген (1068–1071) оказался в плену. Десятилетие между 1071 и 1081 гг., когда на престол вступил Алексей I Комнин (1081–1118), было периодом глубочайшего внешнеполитического упадка, сопровождавшегося острой борьбой за власть самых разных честолюбцев и политических «этерий». Константинопольский престол, который никогда не был столь шатким, казался вместе с тем донельзя доступным. Страна стояла на грани гибели, а узурпаторы один за другим рвались к власти над гибнущим государством.

Алексей I сумел остановить натиск врагов и упрочить государство. Он, его сын и его внук — три императора — занимали престол почти сто лет, до 1180 г. Прочность династии Комнинов — невиданная для Византии. Страна расширила свои пределы: если внутренние области Малой Азии не удалось вернуть, то на побережье империя почти повсюду чувствовала себя уверенно. Северные области Балканского полуострова признавали византийский суверенитет: не только Болгария, завоеванная еще в начале XI в., но также Сербия и Венгрия. Византийские войска сражались в Египте и в Италии — пусть неудачно, но самый размах операций показателен.

Комнины строили города. Улучшалось сельское хозяйство. Развивалась торговля. По-видимому, в этот период не было ни одной серьезной голодовки, сопоставимой с бедствиями X или XI вв. Благосостояние ремесленников возрастало. Культурный подъем был заметным — и не только в столице, но и в провинции.

Чем это было вызвано? Конечно, о причинах подъема в XII в. можно только гадать. У нас слишком мало источников, чтобы высказать о них определенное суждение. По-видимому, Византии коснулся тот общий подъем, который охватил феодальное общество с конца XI столетия. Сознательное сближение с Западом, осуществлявшееся Комнинами, видимо, тоже приносило благоприятные плоды. Хотя Византия отнюдь не порвала со старыми традициями, но некоторые шаги к перестройке наиболее вопиющих пороков общественной и политической системы были сделаны.

В 1180 г. умер Мануил I, внук Алексея Комнина. После его смерти наступил упадок — может быть, не такой неожиданный, каким он показался современникам, может быть, подготовленный уже в царствование Мануила. Как бы то ни было, при его преемниках империя быстро растеряла все то, что было приобретено за сто лет упорной борьбы. Алексей II, поздний сын Мануила, вступил на престол мальчиком, и царствование его оказалось недолгим. Он был оттеснен, а потом и убит двоюродным дядей Андроником I Комниным (1183–1185), правление которого ознаменовалось возвратом к старому политическому порядку, основанному на бюрократической централизации. За периодом «комниновских реформ» последовало отступление. Оно сопровождалось демагогией и террором — прежде всего по отношению к византийской аристократии. Тот социальный слой, который выдвинул и поддержал Комнинов, подвергся беспощадной расправе. Жестокий удар был нанесен и провинциальным городам. Противостояние новаторства и консерватизма обнаружилось в трагической обнаженности.

Режим Андроника оказался непрочным. Страна бунтовала, а соседи грозили ее окраинным землям. Сицилийские нормандцы вторглись на Балканский полуостров, их армия двигалась к «царице городов» — Константинополю.

К этому-то моменту, к 11 и 12 сентября 1185 г., и относится наш рассказ.

Читать дальше