За площадью Тавра Меса шла мимо монастыря Христа Непостижимого (Акаталиптос) и выходила на Филадельфии. Триумфальная арка на пути от площади Тавра к Филадельфию знаменовала военную славу империи, а изображения модия, византийской меры сыпучих тел, выставленные поблизости от Филадельфия, напоминали хлебным торговцам о наказаниях, которые ждут каждого, кто осмелился бы пользоваться фальшивыми мерами. Монашеское уединение, воинский блеск и торговое мошенничество символично переплетались между собой в этом районе столицы, носившем название Месомфал, что значит Средостение.

После Фидалельфия Меса разделялась на два рукава. Один из них направлялся к северо-западу, следуя небольшой долиной, отделенной цепью холмов от Золотого Рога. Он миновал многие церкви, одна из которых носила имя Св. Апостолов; против нее располагались изваянные из мрамора львы. Дальше облик города постепенно менялся: начинались поля, многочисленные летние резиденции знати и монастыри, в том числе прославленный Хорский монастырь и обитель Богородицы Кехаритомени. Мимо большого водоема — цистерны Аэтия — Меса выходила к Харисийским воротам, за которыми брала начало дорога к фракийскому городу Адрианополю, уходившая дальше через Филиппополь к границам Сербии и Венгрии. Здесь, в северо-западном углу Константинополя, был возведен Влахернский дворец, где императоры из дома Комнинов охотнее проводили свои дни, нежели в Большом дворце на берегу Пропонтиды.

Второй, юго-западный, рукав Месы, покинув Филадельфии, вливался в Амастрианскую площадь — место, пользовавшееся дурной славой. Именно здесь совершались экзекуции над важными государственными преступниками. К тому же на площади стояло много античных статуй: Зевс-Гелиос на мраморной колеснице, распростертый на земле Геракл, птицы, драконы — и многие константинопольцы полагали, что Амастрианская площадь находится во власти демонов, которым посвящены эти фигуры. Она служила вместе с тем рынком, и бронзовое изображение истинного модия смотрело с высокой пирамиды на торгующий люд.

От Амастрианской площади Меса спускалась вниз, в долину Ликоса, где располагался форум Быка, получивший свое название от огромной бронзовой бычьей головы, привезенной сюда из Пергама. И если Амастрианская площадь служила местом организованных экзекуций, то на форуме Быка особенно часто творился самосуд и расправа возбужденной толпы с иноверцами и политическими противниками.

Перейдя ручеек, Меса вновь поднималась на холм, где находилась площадь Аркадия, украшенная колонной, несшей статую этого императора (395–408). За площадью начинались предместья и можно было видеть виноградники.

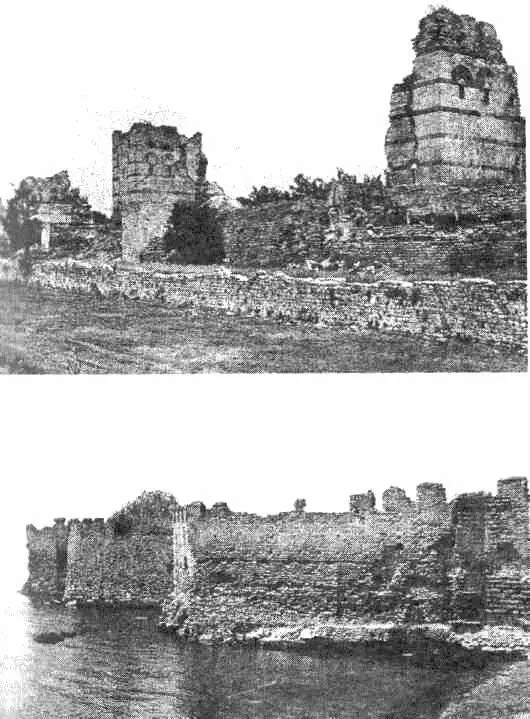

Завершался этот рукав Месы Золотыми воротами — самым главным въездом в город, через который вступал в свою столицу император, возвращавшийся из победоносного похода. Золотые ворота были построены императором Феодосием — скорее всего, Феодосием II, — и вырезанная на них надпись гласила, что воздвигший Золотые ворота установил также и золотой век. Построение Золотых ворот — несомненный факт, их величественные остатки можно видеть и ныне, что же касается золотого века, то его построение в византийских условиях, скажем мягко, весьма сомнительно…

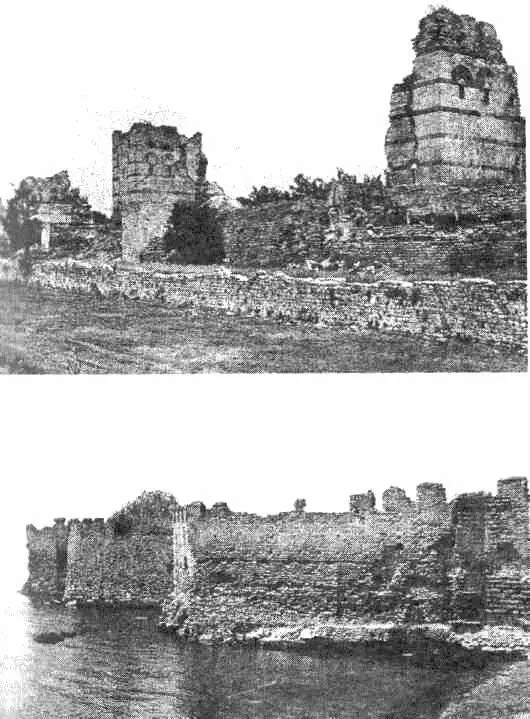

Стены Феодосия

Золотые ворота были фланкированы двумя мощными башнями и украшены множеством скульптур — слоны, мифологические герои, сражающиеся воины. Не раз перестраиваемые, они превратились в конце концов в самостоятельную цитадель, охранявшую юго-западный угол константинопольских крепостных сооружений.

Между площадью Аркадия и Золотыми воротами, несколько в стороне от Месы, расположен был квартал, именовавшийся Сигма. Там-то и высился монастырь Перивлепта, возле которого, как мы помним, обитал Исаак Ангел. Он жил, следовательно, на окраине города, за пределами первой городской стены, возведенной еще основателем византийской столицы императором Константином, и сравнительно близко к главной крепостной стене — к построенным при Феодосии II сухопутным стенам.

В этом доме застал Исаака Ангела прибывший со стражниками Стефан Айохристофорит. Он вошел, продолжает свой рассказ Никита Хониат, и предложил Исааку спуститься и следовать за ним — по красноречивой формуле византийского историка — «туда, куда его поведут»…

Читать дальше