Все эти дисциплины, довольно неопределенные по своему содержанию, в сущности научали особому, условному языку — языку образованной элиты, которую не следует смешивать с военно-аристократической элитой и которая занимала основные посты в государственной администрации и в Церкви. Это был язык, отличавшийся своим словарем и грамматикой от разговорного языка улицы, язык, осложненный развитой системой аллегорий, образов и клише, доступных лишь посвященным.

Впрочем, школа давала и кое-какие «практические» знания, необходимые будущему чиновнику: например, здесь обучали тахиграфии — умению записывать сокращенно и, вероятно, начаткам нотариального дела. История или история Церкви иногда включалась в школьную программу как особый предмет, но иностранные языки не изучали в византийской школе.

Византийский писатель Николай Месарит, младший современник Андроника I, рассказывал о школьных годах своего брата Иоанна и отмечал при этом два его свойства, особенно высоко ценившиеся: во-первых, Иоанн обладал отличной памятью и целые томы легко запоминал наизусть, а во-вторых, он хорошо писал схеды — сочинения. Именно поэтому, добавляет Николай, учитель никогда не бранил его и не бил по щекам.

Средних школ было немного, и концентрировались они по преимуществу в Константинополе. Были они главным образом частными и объединяли учеников разного возраста и разной подготовки. Учительская работа оплачивалась «с головы», и в каждом отдельном случае приходилось составлять контракт на обучение, договариваясь об оплате. Учитель (он же владелец школы) преподавал, прибегая к помощи старших («избранных») учеников, которые занимались с младшими товарищами.

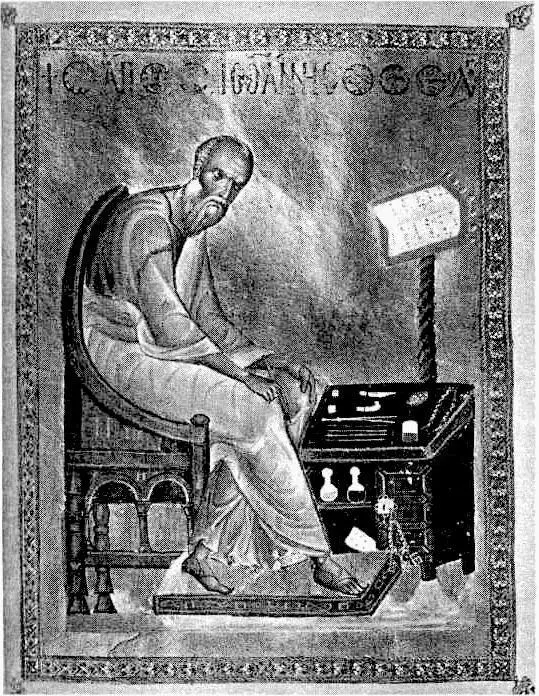

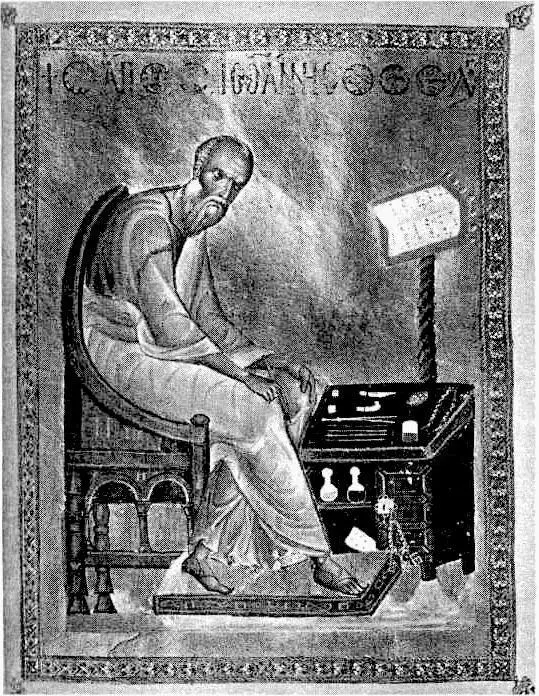

Писец и его инструменты

Были и более крупные школы, где работало несколько преподавателей. Младшие учителя избирались всем составом школы — преподавателями и учениками, старшие учителя константинопольских школ назначались (или во всяком случае утверждались) императором. «Корпоративность» школы, проступавшая в выборности учителей, была здесь весьма ограниченной; ученики жили и питались обычно индивидуально, мобильность состава школы оказывалась значительной: и ученики, и учителя переходили из одной школы в другую, и жалобы на переманивание учащихся были постоянными в византийской литературе.

Грань между средним и высшим образованием проводилась в Византии столь же нечетко, как между философией и математической четверицей. В середине XI в. в Константинополе создали две школы — философскую и правовую, которые иногда рассматриваются как факультеты университета. Это, впрочем, неточно, ибо средневековый университет на Западе был корпорацией профессоров и студентов, жизнь которой определялась общими (корпоративными) интересами и привилегиями. Иначе говоря, западный средневековый университет был независимым, византийская же высшая школа — государственным учреждением. Что касается программ, то философская школа, по всей видимости, оставалась в пределах энкиклиос педиа, только в более широком объеме, тогда как правовая школа давала специальные знания — в области юриспруденции.

Мы довольно хорошо осведомлены о структуре правовой школы. Во главе ее стоял номофилак, «хранитель законов», который причислялся к высшим византийским судьям и пользовался правом личного доклада императору.

Его жалование составляло 4 литры золота в год; помимо того, он получал натуральную оплату: шелковую одежду, пищевое довольствие и подарок на Пасху.

В принципе должность номофилака была объявлена пожизненной, однако его несменяемость оказывалась весьма иллюзорной, как и следовало ожидать в условиях византийской нестабильности. Был специально предусмотрен ряд казусов, грозивших номофилаку отставкой: невежество, небрежное отношение к обязанностям, неуживчивость, бесполезность на своем посту. Как видно из этого довольно неопределенного списка возможных прегрешений, у византийских властей не было недостатка в поводах, чтобы отстранить от должности неугодного начальника правовой школы.

Обучение было бесплатным. Уже при открытии школы студентам предписали не давать номофилаку взяток. Взяточничество было бытовым и нормальным элементом деятельности византийского чиновного аппарата, — поэтому, запретив взятки в общем виде, создатели школы все-таки признали возможным и даже желательным, чтобы по окончании курса учащиеся делали наставнику подарки. Считалось, что такие подарки имеют этическую ценность, способствуя сближению людей.

Читать дальше