Опрометчиво безоговорочно относить названные объекты к изначальным точкам отсчета истории русских зарубежных поселений и расценивать их не как зачаточно-эфемерные, а как сколько-нибудь системные образования, располагающие ресурсами реального влияния. Ни для XIII, ни даже для XIV–XV столетий подобное утверждение не будет корректным по той простой причине, что представляет собой типичный анахронизм, то есть не нечто спорное, а серьезную ошибку против хронологии, выражающуюся в отнесении фактов и явлений одного порядка и строго конкретного времени к другой эпохе.

Однако нет сомнения, что оазисы русского мира как отдельные пункты притяжения и поселения соотечественников действительно имели место в иноязычном окружении гораздо раньше, чем это принято считать, и играли своеобразную роль как бы русского предзарубежья. Здесь важно вовсе не установить рекордно низкую планку хронологического предела и искусственно состарить русскую эмиграцию как явление. Речь о другом, а именно о давней, берущей начало еще в Древней Руси тенденции делегировать за границу своих представителей, создавать землячества, вступать в диалог с иноязычной средой, осуществлять межкультурную коммуникацию, вписываться в мировое духовно-культурное пространство. Объективное, без гиперболизации и преувеличений из добрых и искренних патриотических побуждений, изучение того, когда, где и как это происходило и складывалось, приоткроет неизвестные пока страницы истории русского присутствия за рубежом, поможет выделить его новые этапы и линии преемственности.

Авторитетный исследователь Г.Я.Тарле принадлежит к группе ученых, которые, подчеркивая, что за границей наряду с собственно русскими длительное время или же постоянно жили и другие уроженцы многонациональной России, предпочитают оперировать термином «российское зарубежье». Это понятие она толкует расширительно, не замыкая на людях, и применяет к сфере материальной культуры, интеллектуальных достижений, произведений искусства выходцев из России. По мнению Г.Я. Тарле, художественные ценности, научные открытия, созданные нашими соотечественниками за границей или вывезенные туда, тоже относятся к российскому зарубежью, но не перестают оставаться и частью национальной культуры.

Не вдаваясь в суть полемики по поводу принципов периодизации и дефиниций, связанных с историей пребывания за пределами России представителей разных ее этносов, важно отметить, что термин «русское зарубежье» не исключает «российское» и наоборот. Они взаимно дополняют друг друга и, введенные в научный оборот, циркулируют на равных.

Поскольку за границей под русскими уже давно имеют в виду всех, кто приехал из России, автор настоящей книги, не мудрствуя лукаво, там, где по контексту видно, что русские – понятие собирательное и полиэтническое, особо это не оговаривает.

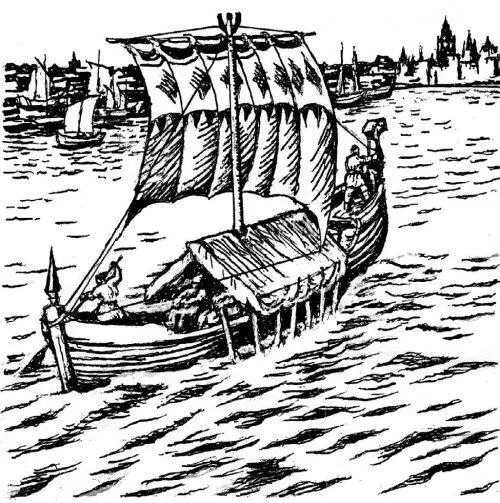

О первых компактных поселениях вне освоенной и обжитой территории еще не русских, а их предшественников русов упоминают и летописи (хроники), и письменные договоры и соглашения, и другие исторические источники, в которых нет недостатка. Русы, или русичи, – собирательное название восточнославянских племен. Князья русов Олег и Игорь в X веке установили активные политические и экономические отношения с Византийской империей – сильной и богатой державой того времени. Торговля русов с греками (византийцами) была оживленной и налаженной. Уцелели дипломатические акты, показывающие, как, в каких масштабах и объемах была организована эта торговля, каковы были условия пребывания купцов-русов в столице империи Константинополе, или (на славянский лад) Царьграде.

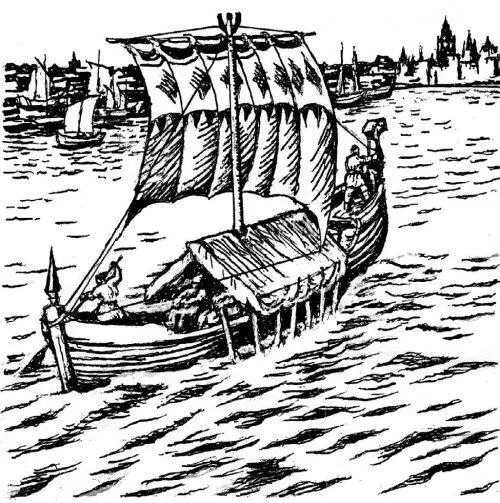

Из восточнославянских земель от берегов Балтики по рекам Неве, Волхову, Днепру и через Черное море до пролива Босфор курсировали целые торговые караваны из нескольких кораблей. Этот древний водный путь общей протяженностью 2200 километров заканчивался в Царь-граде. На севере он проходил через Новгород, на юге – через Киев, связывая города Ладогу, Старую Руссу, Смоленск, Любеч и другие. Торговые суда периодически плавали туда и обратно. Им приходилось преодолевать множество трудностей и опасностей. Одной из них были разбойные нападения воинственных племен хазар и печенегов, живших в степях и занимавшихся пиратским промыслом. Для защиты от них славянская флотилия обычно пускалась в дальнюю дорогу в сопровождении отряда хорошо вооруженных воинов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу