Ф. М. Достоевский

1832 год был годом окончания каторжного срока для двадцати заключенных Петровского завода, осужденных по пятому разряду. Из женатых уезжал Андрей Розен с семьей.

«Государственного преступника» сопровождал «статейный список», составленный Лепарским. В графе «Приметы» записано следующее: «Ростом 2 аршина 9½ в[ершка]. Лицом бел, волосы на голове, бровях светло-русые, нос продолговатый, глаза голубые, талии стройной». В графе «Холост или женат»: «Женат на Анне Васильевой, дочери статского советника Малиновского, имеет детей — сыновей Евгения, дворянина, и Кондратия, рожденного в Сибири. Первый находится в России, а второй при матери». [190] А. И. Дмитриев-Мамонов. Декабристы в Западной Сибири. Спб., 1905, стр. 142.

Прощались со слезами — от предстоящей разлуки и трогательной заботы товарищей. «Дамы наши крепко боялись за ее (А. В. Розен. — Э. П.) здоровье, за состояние, в коем она была с маленьким ребенком, в ожидании иметь скоро другого…» [191] А. Е. Розен. Записки декабриста. Спб., 1907, стр. 178.

Всех больше беспокоилась А. Г. Муравьева: прислала складной дорожный стул, предложила тысячу вещей, уговаривала при плавании через Байкал взять корову, дабы младенец в любое время мог иметь парное молоко… К. П. Торсон сделал для маленького Розена морскую койку. Н. А. Бестужев — винты и пряжки, превратившие ее в надежную висячую люльку.

Сын Кондратий, названный в честь казненного Рылеева, родился в сентябре 1831 г. в Петровском заводе. Второй сын появился на свет по пути в Курган, в деревне Фирстово под Тобольском.

…Розен познакомился с Анной Васильевной в 1822 г. через сослуживца — И. В. Малиновского, ее брата. Она говорила и читала по-английски и по-французски всю лучшую иностранную литературу, а из русских писателей восхищалась Карамзиным и Жуковским. А. В. Малиновская-Розен выросла в высококультурной семье, среди книг, ученых разговоров и дискуссий. Ее отец был хорошо известен не только своей образованностью, но и передовыми взглядами, антикрепостническими настроениями.

В 1822 г. у Анны Васильевны уже не было ни отца, ни матери. Дети Василия Федоровича Малиновского остались на попечении родственников. Поженились Розены за восемь месяцев до восстания па Сенатской площади — в апреле 1825 г. «С невестою моей, — вспоминает Андрей Евгеньевич, — был я соединен не одним обручальным кольцом, но единодушием в наших желаниях и взглядах на жизнь». [192] А. Е. Розен. Записки декабриста, стр. 39.

Отметим значительное преувеличение в этой фразе: о главном, т. е. о принадлежности Розена к тайному обществу, его невеста не была осведомлена.

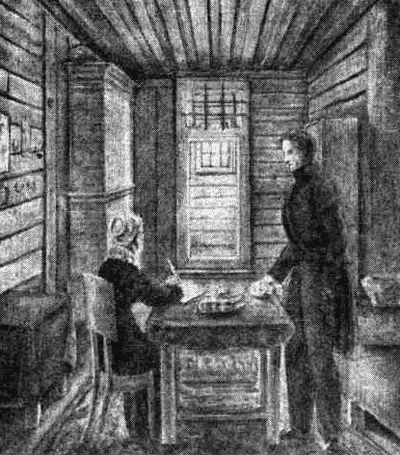

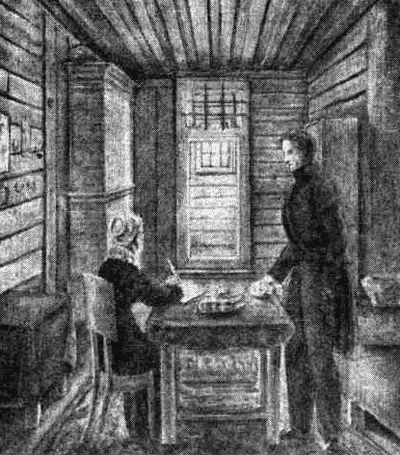

А. Е. и А. В. Розен в камере Петровского острога. Акварель Н. Бестужева. Петровский завод. Июль 1830 г.

Анна Васильевна не отличалась красотой. Об этом можно судить по ее портрету, сделанному Николаем Бестужевым накануне отъезда Розенов из Петровского завода. Она привлекала к себе другим: самоотверженностью и твердостью характера, безграничной женской преданностью. Судя по ее сибирским письмам, опубликованным еще в 1915 г., Анна Васильевна отличалась завидной терпимостью, уравновешенностью, свидетельствующими о душевной стойкости этой женщины. Ее письма спокойны и благородны, без жалоб и стонов. В Сибири ее беспокоит только разлука с сыном-первенцем, неосуществимая мечта взять его к себе: «Вот в чем состоит все наше желание. Относительно каких-либо жизнеудобностей на поселении не должно и беспокоиться, ибо жить несколькими градусами севернее или южнее не есть большая разница для людей, не поставляющих своего блаженства в одних только чувственных наслаждениях», — пишет она брату в июле 1831 г. [193] Переписка Анны Васильевны и Андрея Евгеньевича Розен с Иваном Васильевичем Малиновским. — «Голос минувшего».

А. В. Розен

Акварель Н. Бестужева. Петровский завод. Июль 1832 г.

«Мы, слава богу, постоянно здоровы и довольны…», «здоровье мое совершенно, о здоровии Розена и говорить нечего, он всегда здоров и спокоен», «…а скажу просто, что я совершенно счастлива, как только можно того желать…» [194] Там же, стр. 175.

Трудно представить, что эти письма написаны в каторжном Петровском заводе.

В Кургане Розены прожили пять лет, занимаясь хозяйством, безвозмездным лечением нуждавшихся. В 1837 г. их посетил здесь Василий Андреевич Жуковский, сопровождавший в поездке по Сибири 19-летнего наследника престола, будущего Александра II. Хлопоты поэта заставили Николая I произнести знаменательную фразу: «Путь в Россию ведет через Кавказ». И Андрея Розена вместе с Нарышкиным, Назимовым, Лорером и Лихаревым отправляют под пули — рядовыми на Кавказ, сражаться против горцев.

Читать дальше

![Элеонора Павлюченко В добровольном изгнании [О женах и сестрах декабристов] обложка книги](/books/209476/eleonora-pavlyuchenko-v-dobrovolnom-izgnanii-o-zhen-cover.webp)