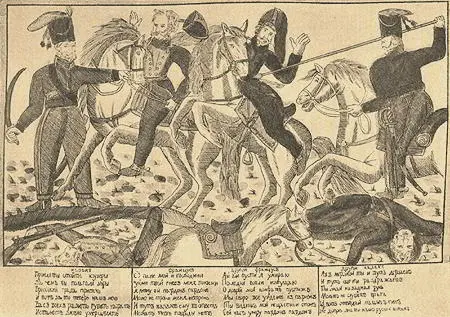

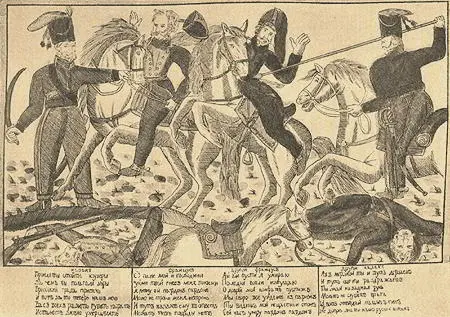

Лубочная картина.

A priori во многих подобных случаях мы должны были бы ожидать яркой вспышки народного творчества, но действительность часто опровергает наши книжные построения и умствования. Есть, по-видимому, известная мера психической угнетенности, за пределами которой замирает или еле теплится творчество — для него ведь прежде всего нужна хотя бы минимальная внутренняя свобода; удельный вес крепнувшей веками эпической традиции и простор для создания нового всегда обратно пропорциональны; чем дальше и позднее, тем больше народное творчество развертывается «на старых стезях», насыщается «старыми словесы», и почти ко всему народному творчеству можно применить то, что еще в 1866 году было сказано акад. А. Н. Веселовским о народной легенде: «легенда всегда и везде служит выражением народно-исторического взгляда; вместе с ним она растет и забывается, чтобы снова воскреснуть в новом приложении: это на долгий обиход заготовленная форма, в которую вечно отливается народная мысль. Мы так и относимся к ней, и берем ее в расчет, хотя часто не в состоянии поверить ее фактами и не всегда понимаем ее цели».

Эти общие явления осложнялись у нас частным, специфическим, если можно так выразиться, моментом — быстрым разрушением класса певцов и поэтической техники — под напором крепостнического государства и новой, иноземной культуры. Опускаясь в крестьянскую крепостную массу и делаясь простонародной, общенародная поэзия мельчала и вырождалась, робко цеплялась за непосильную старую технику, топталась по когда-то проторенным, но начавшим уже все больше и больше зарастать тропам. Было бы несправедливо, может быть, говорить об убыли народной души, но сами факты ставят вопрос об очевидной убыли народного творчества… Его кривая решительно и неизменно понижается от эпохи Ивана Грозного к нашему времени: вспышка эпического творчества в XVI веке, все более ослабляющияся отражения Смуты и Новой Руси, мало художественные шаблоны солдатской песни, песенные выверты «трактирно-лакейской цивилизации», чудовищный часто «модернизм» «частушек» — все это этапы прогрессирующего вырождения…

Отечественная война попала под уклон народной исторической песни, была разработана в шаблонах солдатских песен XVIII века; тщетно пытались влить новое богатое содержание в оскудевшие старые формы. Платов заступил место и принял роль Краснощекова, потянувшего за собою из того же XVIII века и «Лопухова» (Лопухина); слишком сложные комбинации прежних международных отношений анахронистически были вдвинуты в новую эпоху. Получилась пестрая амальгама с преобладанием все же старых элементов. Попытаемся в ней разобраться.

II.

Существующие сборники памятников народной поэзии очень небогаты песнями об Отечественной войне. Не думаем, чтобы розыски в старой периодической печати и новые записи могли бы чем-нибудь существенным пополнить собранный нами материал, подсказать иные выводы.

В народный обиход, с целью воздействия, было пущено тогда много «сочиненных» песен. Их пропагандировали усиленно журналы, вероятно, и власти. Характерно, что это навязывание народу тем и героев, психологически плохо рассчитанное и технически слабо выполненное, пустило жалкие ростки только в чисто солдатские песни, до сих пор сохранившие аромат казармы и бивака, не обнародневшие. За вычетом вариантов и поздних контаминаций нескольких сюжетов, чисто народных песен об Отечественной войне поразительно мало.

Уральский казак Сила Вихрев.

«Происшествие, случившееся по освобождении русскими Москвы. Казак, захватя в плен французского офицера, через несколько улиц провел и доставил его в Кремль к нашим войскам». (Сов. кар.).

Главным героем их является не Кутузов, народный будто бы герой, а Платов. Его популярность расцвела на Дону и сильнее всего отразилась в народной песне. Очевидно, роль донцов и вообще казачества в эпоху войны с Наполеоном была народу заметнее, чем нам, хотя это не мешало подмосковным, напр., крестьянам избивать отдельные казацкие отряды за «нечистое русское произношение».

Может быть, грубоватый, резко очерченный Платов был ближе, понятнее народу, чем «лукавый царедворец» «с французской книжкою в руках»…

Читать дальше