Если мы теперь поставим вопрос, знало ли русское общество в 1812 г., и притом своевременно, правду о происходивших военных действиях, то уже на основании приведенных данных можем дать отрицательный ответ, и потому признать неправильным утверждение С. Творогова в письме к Аракчееву, полученном последним 1 июня 1812 г., что «публика знает обо всем, что происходит» [102]. Впрочем, надо иметь в виду, что причиной этой неполной и неправильной осведомленности были не только цензурные стеснения.

Неизвестный автор книги «Исторические сведения о цензуре в России» говорит (стр. 12), что в 1812 году общественная мысль [103]приняла такое направление, которое оставляло мало пищи цензуре: появились патриотические стихи, основывались периодические издания с патриотической целью. По словам Михайловского-Данилевского, автора записок о войне 1812 года, в то время «стихотворцы гремели на лирах бранные песни, на театрах представляли „Дмитрия Донского“ и „Пожарского“». Правительство, естественно, не только не противодействовало всему этому, но прямо поощряло (вспомним хотя бы орден, полученный Глинкой), однако пыл и задор патриотической прессы скоро стали таковы, что самому правительству вскоре пришлось их сдерживать, и в 1814 году председатель цензурного комитета Уваров писал: «Журналисты, писавшие в 1812 г., должны иначе писать в 1815 году, мало-помалу согласуясь с намерениями правительства, и содействовать распространению мирных сношений, следуя, таким образом, общему стремлению к новому и прочному порядку вещей». При этом он рекомендовал комитету «обратить свое внимание на выписки из листов и речи членов оппозиции в английском парламенте», помещаемые в наших журналах, и смягчать «грубый тон в суждениях о других народах, стоящих ныне в совершенно иных отношениях к нам». В том же успокоительном духе действовал на воинственный патриотизм и министр гр. Разумовский.

Но это было в 1814 году, а в 1812 году правительство держалось противоположной политики. Учитывая настроение высших кругов общества, проникнутых сильной неприязнью к французам, и понимая важное значение повременной печати, правительство решило сделать ее орудием своих целей. В этих видах, например, 4 окт. 1812 г. «русскому немцу» Гречу было дано через гр. Разумовского разрешение на издание «Сына Отечества». Вскоре после этого император, «узнав, как сказано в письме т. с. Оленина к гр. Разумовскому, что издатель недостаточен», велел выдать ему из кабинета 1.000 руб. Греч ожесточенно ругал в своем журнале Наполеона и его маршалов, и, по-видимому, журнал имел тогда успех и нравился, как нравились многим писания Глинки и гр. Ростопчина.

Литературная пропаганда против Наполеона велась, по-видимому, при деятельном участии Штейна [104]. С этой целью был вызван из Германии Э. М. Арндт, известный немецкий патриот. В Петербурге Арндт, работая под руководством Штейна, занимался, между прочим, составлением политических памфлетов и книжек, а также принимал некоторое участие в «Сыне Отечества». Был и другой, тоже рекомендованный Штейном, публицист Фабер, трудами которого воспользовалось русское правительство.

Таким образом русское общество или совсем ничего не знало о современном положении дел или получало известия, сильно прикрашенные, преломленные сквозь призму воинственного патриотизма и «обезвреженные» цензурой; проверять же известия, касающиеся военных действий, газеты не имели права, да и возможности, так как не держали на театре военных действий своих корреспондентов и не могли прибегать к иностранным газетам. Волей-неволей приходилось довольствоваться официальными сведениями, о доброкачественности которых нагляднее всего свидетельствуют знаменитые ростопчинские афиши, полные заносчивости и хвастливости.

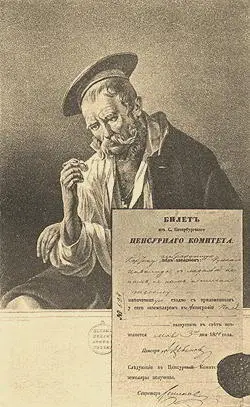

Цензурный экземпляр картины, изображающей инвалида 1812 г. (Ориг. в Ист. музее).

Основанием для этих афиш служили донесения из главной квартиры, а оттуда, например, за июнь и июль месяцы возвещалось только о победах и о взятии в плен французов, об отступлении же и его причинах не говорилось ни слова. О наших потерях или ничего не сообщалось или доносилось, например, что 11 июля в сражении у Дашковки урон неприятеля равен 5 тыс. человек, у нас же — не более 600 чел.; о сражении под Кобриным ген. Тормасов доносил: «потеря же с нашей стороны не весьма значительна». Отдача Смоленска объяснялась только тем, что он был объят пламенем и что войска наши заняли позиции от Днепра к Дорогобужу, о жителях же сообщалось, что они «несколько дней до сражения вышли из города».

Читать дальше