В результате получается список пожертвований, из которого видно, что пожертвования, если и не доходили до знаменитой Мининской «пятой и третьей деньги с животов и промыслов», все же были весьма солидны:

«В Балахнинском училище

Соколовский (жалованья получает 300 в год) пожертвовал 25 руб. — 8 1/ 8%

Второклассный учитель Охотин (жалованье — 200 руб.) жертвовал 10 руб. — 5%

Первоклассный учитель Назанский сам выразил желание идти в ополчение.

Иерей Глеб Кондорский (жалованье по училищу 75 руб.) пожертвовал 7 руб. 50 к. — 10%

Рисовальный учитель Савельев (из вольноотпущенных; жалованье в год, без квартиры и побочных занятий 75 руб.) пожертвовал 7 руб. 50 коп. — 10 %»

На собранные таким образом пожертвования ополчения содержались до того времени, как им объявляли поход, тогда правительство их брало на свое содержание.

XI.

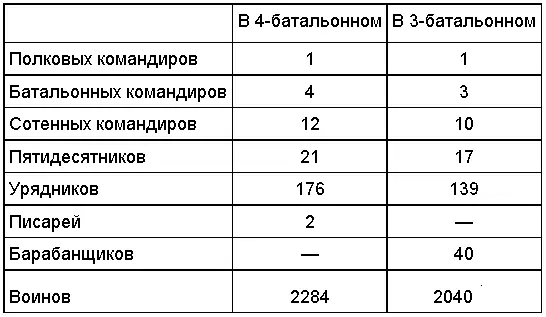

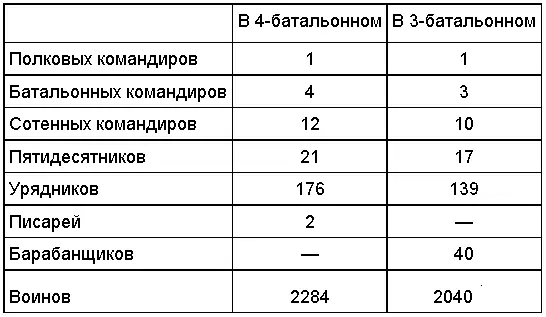

Ополчения делились обычно на полки — во втором округе, в губерниях Петербургской и Новгородской — на дружины. Полки были и конные, и пешие. Полки и дружины часто расформировывались, в виду той убыли, которая в них замечалась. Так, например, в Нижнем Новгороде из первого ополченского набора по 4 воина со 100 душ образовалось 5 пеших полков и один конный. Пешие полки были четырех-батальонные, позднее перед самым выходом в г. Глухов, где был назначен сборный пункт для всего ополчения 3-го округа, было предписание сформировать из них трех-батальонные. Состав полка был следующий (наличность полка): [5] За образец взят 3-й Нижегородский полк.

Конный полк состоял из 1000–1200 человек. Дружина — 4 сотням — 800 воинов, сотня — 8 десяткам — 200 воинам, десяток — 25 воинам.

Ополчение 1812 года. (Картина Г. Д. Алексеева).

Ополчение 1812 года было настоящим воинством от земли, от русской крепостной земли того времени: офицеры — дворяне, кто в ополченском кафтане, кто в старом, вынутом из сундука мундире, с трудом налезающим на раздавшуюся за время отставки фигуру хозяина, кто в каком-то смешанном полувоенном, полуохотничьем одеянии: ратники — крепостные, далеко не всегда в предписанном ополченском снаряжении, сохранившие весь свой сермяжный и зачастую вовсе убогий вид… Этот не военный облик крепостной русской деревни особенно явно хранили на себе отряды ополчения на первых порах после сформирования, пока приходилось им стоять еще в родной губернии, квартируя то в той, то в другой усадьбе. Здесь все было по-домашнему: за офицерами при ополчении следовали их жены, приезжали гости, устраивалась партия в карты, — и бивуачное времяпровождение сбивалось на какой-то необычный военный пикник. (См. записки Золотухиной. «Рус. Стар.», 1889–1890 г.)

Картина Г. Д. Алексеева и имеет своим сюжетом такой привал ополчения в начале сентября 1812 г. где-то в средней России.

В дружине полагалось: 31 офицер, 60 урядников, 19 барабанщиков, лекарей, фельдшеров, писарей и 18 нестроевых. Всего в дружине было 928 человек.

Кн. Б. А. Голицын.

Как говорили в свое время критики милиции 1806–07 гг., вооружение было слабым местом нашего ополчения. Лорд Тэрконель в письме герцогу Йоркскому прямо пишет, что в образуемых ополчениях будет мало пользы, «пока не пришлется оружие из Англии». Есть ряд указаний французских источников, что ружья ополченцев были мало годные. Но и этими ружьями далеко не все были вооружены. В вышеприведенном отзыве генерала Вильсона нужно подчеркнуть его слова: «милиция со своими пиками». Действительно, целые отряды милиции совсем не имели ружей, что отражалось на войне. Московскому ополчению, двинутому еще до Бородина под Можайск, было выдано на полк по 500 ружей, т. е. приблизительно 1/ 5воинов была вооружена ими. Кутузов требует выслать из Москвы все имеющиеся ружья. Целый ряд ополчений: тверское, владимирское — почти не имели ружей и выходили в бой с пиками, саблями, даже топорами. Очень знаменательною после этой картины является приписка гр. Ростопчина к Высочайшему воззванию, посылаемому в Калугу: «Теперь всего нужнее дворянство и стрелки» — это как раз то, в чем чувствовался недохват — офицеры и свободные ружья.

Одеждой ополченцев особенно не стесняли и это было понятно. Бедняки-помещики едва ли могли, как следует, обмундировать своих ополченцев. Бедняки-чиновники тоже не могли справить себя (им предписывалось носить обще-армейские мундиры или те, которые они имели при отставке), они получали «вспоможение» в размере до 180 рублей. Вот правила петербургского ополчения об одежде: Солдаты сохраняют свое крестьянское платье, но не длиннее вершка ниже колен. Фуражки суконные. Сапоги черные, настолько широкие, чтобы под ними можно было носить суконные онучи. Кафтаны тоже широкие, под ними овчинные полушубки. На фуражке выбитый из медной латуни крест с вензелем государя и с надписью: «за веру и царя». Ранец — на нем рубаха, портки, рукавицы, двое портянок, онучи и запасные сапоги. В ранце провиант на трое суток. В других ополчениях требовали, чтобы в походе ополченцы носили лапти. Бород у ополченцев не брили.

Читать дальше