Это было самое славное дело, где участвовали ополченцы. Но и здесь оказались некоторые отрицательные черты в организации ополчения — ополченцы были недисциплинированны, они не слушались начальства; передавали, что как раз под Полоцком их не могли сдержать никакие приказания их начальников; они дурно обращались с пленными, на что есть указания во французских мемуарах.

VII.

Подобную неподготовленность ополчения нужно объяснить неподготовленностью офицерского состава.

Офицерство пополнялось из дворян. Порядок пополнения был следующий: на дворянском собрании постановляли общее положение — дворянин не может отказываться от службы. Затем по уездам предводители дворянства составляли списки «дворянам, пребывающим в поместьях своих и находящимся при должностях по выборам». В этих списках указывались года дворянина, положение здоровья его в текущий момент и желание или нежелание его служить. На этом списке начальник ополчения делал свои пометки, выбирая, таким образом, будущих офицеров и назначая им определенные должности. Ополчения первых двух округов, по-видимому, были укомплектованы должным составом офицеров, но на третий ополченский округ дворян уже не хватало. Перед нами подобный список дворян, живущих по поместьям и служащим по выборам, составленный васильским предводителем дворянства — здесь всего лишь 23 фамилии, возраст распределен в таком порядке:

60 и более лет — 2

50 — 5

45 — 2

40 — 3

35 — 4

30 — 4

25 — 3 из них 15 лиц показали себя больными, 11 признаны таковыми и только 7 выбраны в ополчение.

Ю. Н. Голицын. В форме ополченца.

Но вот уже формируются полки, а полковые командиры рапортуют своему начальнику, что половины офицеров нет налицо. Начальники же ополчений заваливаются прошениями. Вот подпоручик Пирожков. Ему 52 года. Он пишет, что согласился на службу и назначен «по провиантской части», но болезнь его усилилась, он просит освободить его. «Я одержим, — пишет он князю Грузинскому, начальнику нижегородского ополчения, — болезнью, глухим почечуем, который весьма редко открывается, отчего ежечасно имею величайшую боль в пояснице, то же самое в голове, которая приводит в немалую слабость и частое затмение памяти, притом наводит глазам тупость зрения». Поручик Гобушев избран дворянами и назначен в третий полк, а между тем еще в 1807 г. он «получил жестокий параличный удар, от коего имеет ослабевшую руку и ногу», сверх того, у него падучая. Он нигде не служит — из милиции 6 года его уволили, уволили также и от должности арзамасского уездного судьи — он полный инвалид и просит освободить его. По-видимому, и Гобушев и Пирожков были освобождены от службы. Но вот один из тех васильских дворян, которых одобрили и предводитель дворянства Травин и кн. Грузинский, капитан Низкопоклонников. В шведскую войну он получил ушибы, появились на ногах цинготные язвы. Дважды обращался он к кн. Грузинскому, но тот не удовлетворил его прошения. Начальники полков, вызывая на службу манкирующих офицеров ополчения, требовали, чтобы они являлись немедленно, «не делая никаких отговорок по нынешним обстоятельствам и большому недостатку в полках военной силы чиновников». И несмотря на это они не являлись. Вот что пишет другой начальник ополчения (полтавского) Трощинский, человек искренне преданный своему делу: «Всякий час получаю отзыв, что избранные чиновники, под предлогом болезней и других причин, бесстыдно уклоняются от службы».

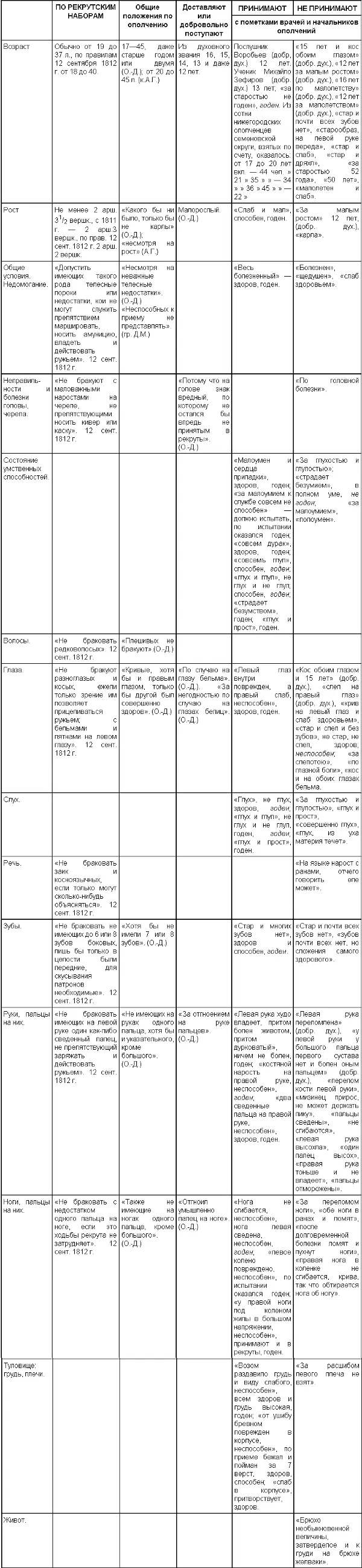

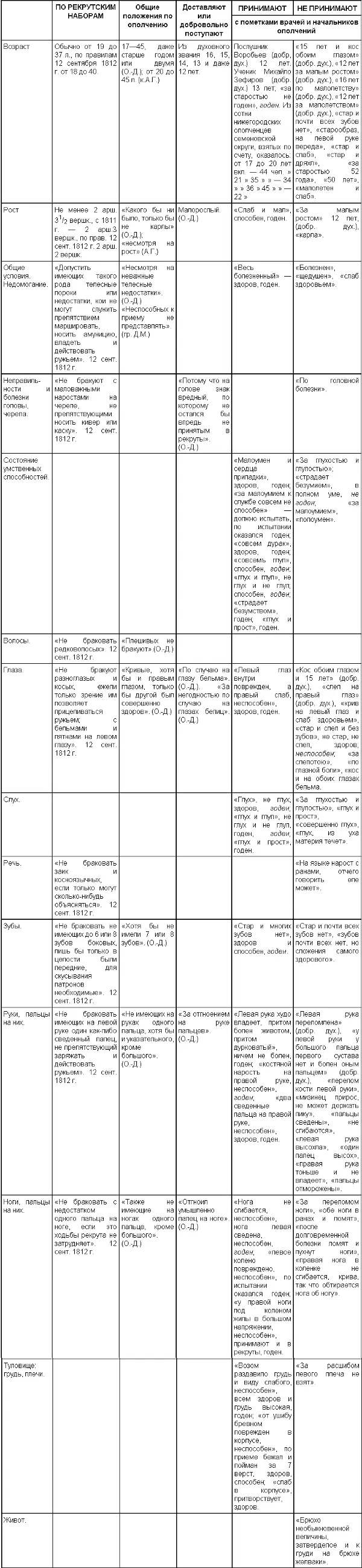

Таблица физического состояния ополченцев.

Примечание: Сокращения: О.-Д. — предписания гр. Орлова-Давыдова; к. А. Г. — кн. Алек. Голицына; г. Д.-М. — гр. Дмитриева-Мамонова; «добр. дух.» — доброволец из духовных. Курсивом напечатаны резолюции главного врача, разгонистым шрифтом — резолюции начальника ополчения.

Как объяснить это явление? У нас есть объяснение современника. Посмотрим, можно ли принять его. А. Шаховской, известный в свое время драматический писатель, служил в тверском ополчении, где, по-видимому, замечалось то же явление. Он так пытается объяснить его. Природные дворяне «в старинном смысле этого слова» все пошли служить, а помещики, схватившие кое-как офицерские чины или добравшиеся по приказам даже до 9 класса и купившие на промышленные деньги «деревни», «старались отлынять под разными предлогами от дальнейших беспокойств и на зиму убраться в теплые хоромы свои». Это мнение, очевидно, пристрастно; в авторе чувствуется гонор старого дворянства, протестовавшего при императрицах Анне и Екатерине против «уподления породы», против «выскочек по выслуге».

Читать дальше