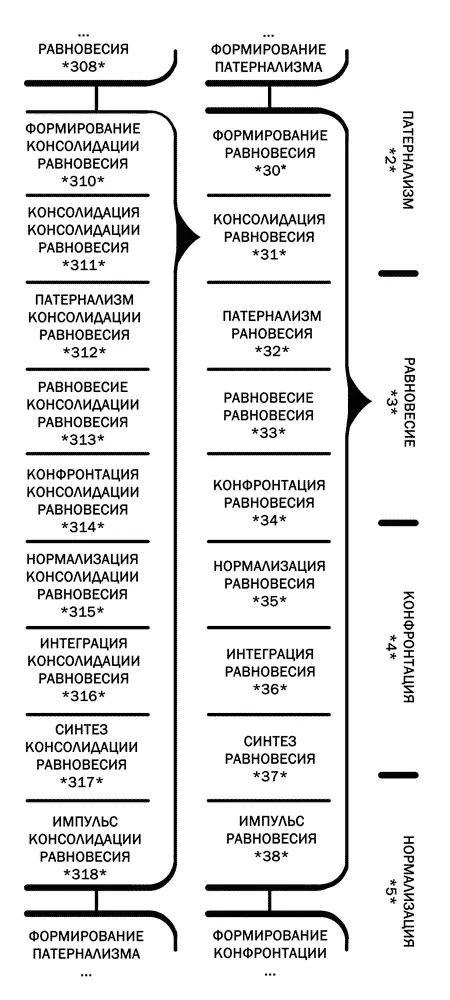

— Неустойчивость политической структуры.

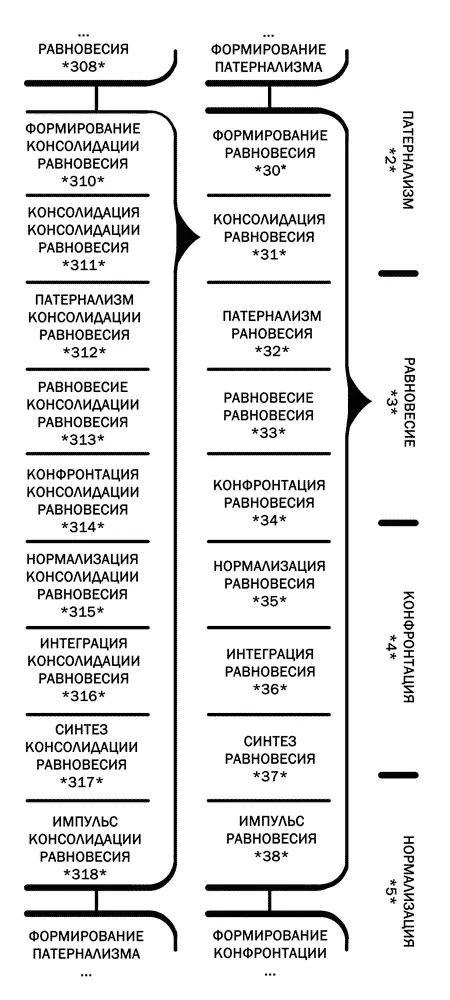

Указанные признаки выделены пока чисто эмпирически. Можно заметить, что одни черты вытекают из других. Иногда понятен и механизм перехода от одного периода к другому. Но почему нельзя перейти от «равновесия» сразу в «нормализацию» или «интеграцию». Почему каждое общество должно хотя бы на короткое время посетить в указанном порядке каждый период, кроме «реакции» (мои попытки найти исключение пока не удались)? Об этом — ниже. А пока отметим еще одно интересное явление — смена периодов не ограничивается индустриально-этакратической (государственно-монополистической) эпохой.

Иллюстрации

Даже если, по Вашему мнению, все изложенное здесь не стоит выеденного яйца, сравнение исторических периодов имеет прикладное значение. Именно в студенческие годы я обнаружил цепочки «подозрительно» точных совпадений разных эпох, будь то древний Рим или современный Китай. Это позволяет быстро запоминать исторический материал. Нужно только понять, какому известному сюжету соответствует новый материал, вставить в нужные «полочки» даты и имена, а также наиболее существенные различия (каковых на поверку не так много) — и идти на экзамен. Этот метод меня не подводил.

Приведу пример. Если Вам знакома история России XVIII в., то совсем несложно запомнить фабулу английской истории XVI в. Если вынести за скобки правление Екатерины I (что несложно, ибо она, возглавляя государство, в истории почти не «наследила»), то сходство поразительное. Великие монархи Петр I и Генрих VIII, малолетние Петр II и Эдуард VI, кровавые Анна и Мария, блестящие, удачливые в интригах и внешней политике Елизаветы (тут даже имя не нужно запоминать), пережившие опалу и достигшие трона.

Конечно, в этом совпадении много внешнего. Такая точность — не частое явление. Но это и не просто совпадение. Между перечисленными государями наблюдается общность не только возраста и пола, но и политики — а это уже признак закономерности. Генрих VIII и Петр I — пионеры авторитарной «модернизации», в данном случае — превращения своих стран в мировые державы путем увеличения их военно-промышленного могущества. Такая политика — признак стадиальной общности двух правителей, занимающих одну и ту же нишу при переходе от феодального общества к абсолютизму и раннему индустриализму. Отсюда и другие черты явного сходства их политики: резкое усиление налогового гнета, жестокое и решительное подавление народных волнений, переход к цезарепапизму, терроризм обоих государей, ради «государственных интересов» жертвовавших ближайшими родственниками (в случае Генриха — и советниками). В то же время, в отличие от Ивана Грозного, Генрих и Петр воздержались от массовой резни элиты — им нужна была сохранность государственной машины.

После смерти «великих» «диадохи» добиваются прихода к трону слабых государей (для этого идеально их малолетство), при которых усиливается борьба кланов за власть, но ослабляется нажим государства на народ. Естественным следствием является победа одной партии и ее кровавый террор против другой. Затем происходит мобилизация правящей элиты против новой напасти и утверждение на троне популярной в ее среде и опытной в делах конспирации (опала не проходит даром) правительницы. Как видим, нет ничего более закономерного, чем исторические случайности.

Приведенная выше «студенческая шпаргалка» (которая на практике может быть гораздо подробней) имеет прямое отношение к периодам, обнаруженным нами в ХХ в. Рассмотрим основные периоды истории России времен династии Романовых, продолжая держать в памяти черты этих периодов. Смутное время — классический «импульс» (а значит, признак завершения предыдущего большого цикла — эпохи). Допетровская Россия XVII века — «формирование». Даже политическая борьба идет по тем же правилам, что и в период НЭПа — сначала формирующийся российский абсолютизм расправляется с ортодоксами-раскольниками («троцкисты»), а затем со своими недавними умеренными союзниками, не готовыми поддержать неограниченное самодержавие и антикрестьянскую внутреннюю политику (Патриарх Никон — «бухаринцы»). Конечно, колорит эпохи накладывает на события свой неповторимый отпечаток — вместо бунтов XVII в. в ХХ веке мы видим рабочие стачки, вместо крестьянской войны — волну крестьянских восстаний. Но, что характерно, аналогичные друг другу события обоих столетий следуют друг за другом в определенном порядке и в XVII, и в ХХ в.

Читать дальше