Иоанн де Гарландиа, бывший в 1229–1231 годах «главой грамматистов» в университете Тулузы, писал, что «рифмованная поэзия является отраслью музыкального искусства» [138] Ibid. , p. 779–780.

. Но в течение XIII века происходит утверждение поэзии как самостоятельного жанра искусства, поэзия перестает быть одной из подкатегорий искусства музыкального и начинает сотрудничать с музыкой на равных. В XIV веке авторы трактатов о поэтическом искусстве, или об «искусстве trobar » (находить слова), каталонцы Раймон Видаль и Джауфре де Фойша уже пишут не о музыке, а о грамматике и стихосложении [139] Sansone G. Testi didattico-cortesi di Provenza , Bari, Adriatica (coll. «Biblioteca di filologia romanza», 29) 1977. — Monson D. Les «ensenhamens» occitans: essai de définition et de délimitation d’un genre , Paris/ Klicksieck, 1981.

. Для трубадуров классического периода музыка и стихосложение, бесспорно, идут рука об руку, для них это очевидно. Лирическое стихотворение трубадура перебрасывает мост между риторикой и музыкой, между тривием и квадривием, между теорией и практикой. На закате трубадурского искусства музыка и поэзия стали расходиться в разные стороны, поэт перестает быть композитором и наоборот, в то время как функции трубадура и жонглера по-прежнему остаются практически нераздельными. В последней четверти XIII века Гираут Рикьер пишет королю Кастилии Альфонсу X длинное прошение в стихах, суть которого сводится к следующему: он предлагает королю закрепить звание «трубадура» за тем, кто сочиняет стихи, а звание «жонглера» — за исполнителем этих стихов; иначе происходит сплошной обман, отчего трубадур и просит короля во всеуслышание поддержать его предложение [140] Ed. Linskill J. Les Epitres de G.R., troubadour du XIII-e siècle , Liege (AIEO), 1985.

. Во второй половине XIII века трактаты по музыке неуклонно множатся. В них отражаются многочисленные изменения, происходящие как в музыкальной теории, так и в практике. Появляется множество новых обозначений — discantus (дискант, форма двухголосого пения, когда к основному голосу добавляется подголосок или музыкальная фраза, повторяющая основную мелодию), organum (органум, свободный распев верхнего голоса для укрепления многоголосия), conductus (кондукт, латинское одноголосие, предназначенное для сопровождения процессий, превратившееся в певческой школе при соборе Парижской Богоматери в многоголосие), мотет (жанр литературный и жанр музыкальный, литургическое или мирское песнопение, рассчитанное на исполнение двумя, тремя или четырьмя голосами); они свидетельствуют о вторжении мирских элементов в церковные песнопения. Среди теоретиков, и прежде всего на севере Франции, начинаются дискуссии об инструментальной (бестекстовой) музыке; эту музыку рассматривают как одну из форм музыкального искусства.

Музыкальные сочинения и нотная запись

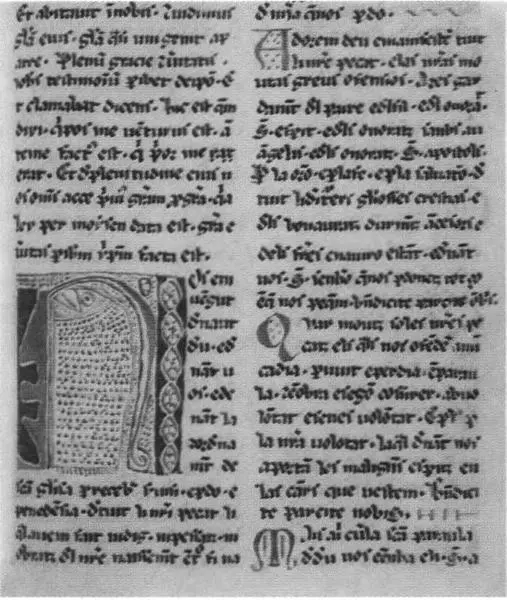

Страница из рукописи начала XIV в., «Бревиарий Любви» Матфре Эрменгау.

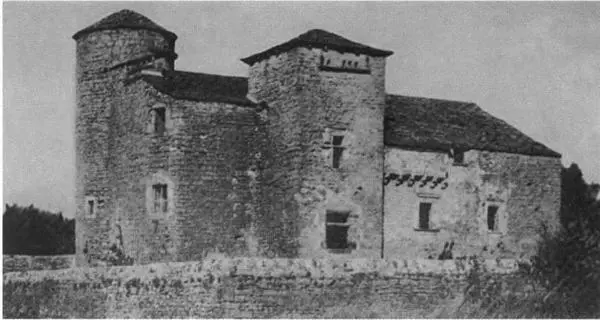

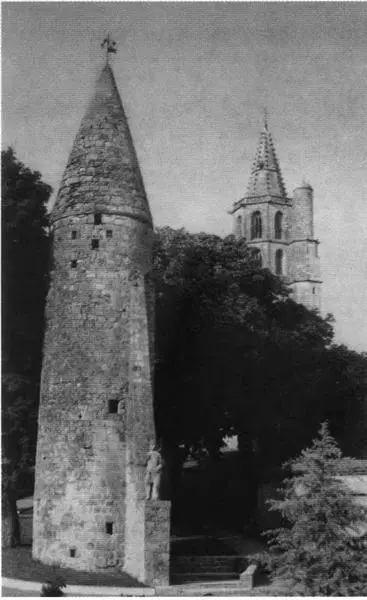

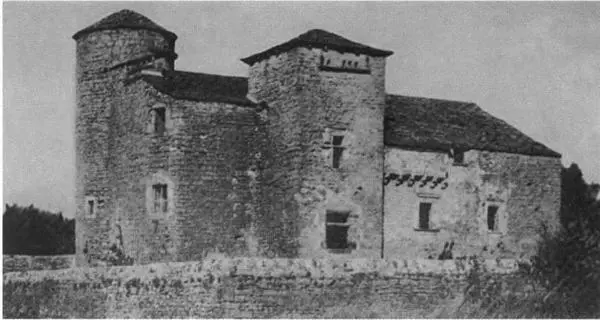

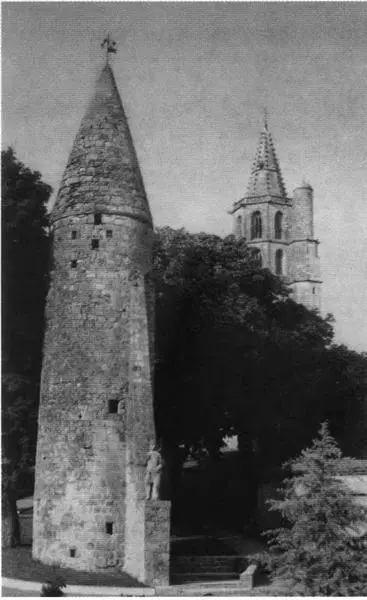

Замок в Руэрге (XIII в,), где исполняли кансоны трубадуры.

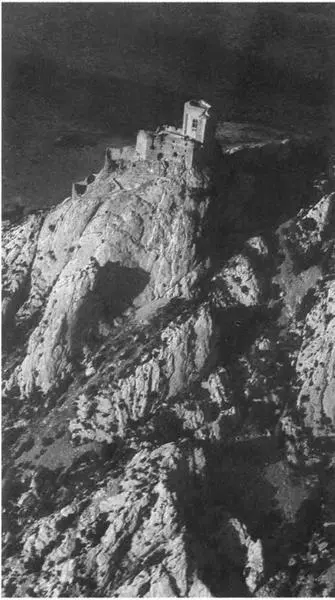

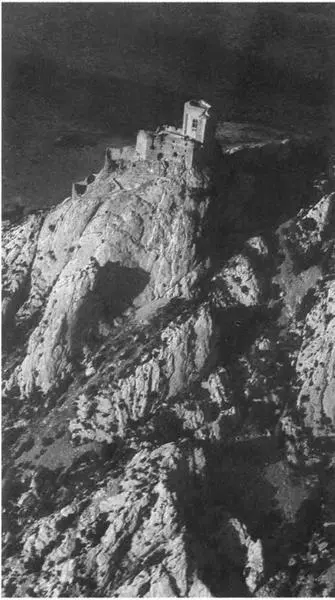

Замок Керибюс в горах Корбьера (XIII в.): настоящее «орлиное гнездо» южнофранцузского феодала.

Замок (XII в.) в Лангедоке.

Арнаут Даниэль, книжная миниатюра.

Первая страница рукописи «Служебника катаров».

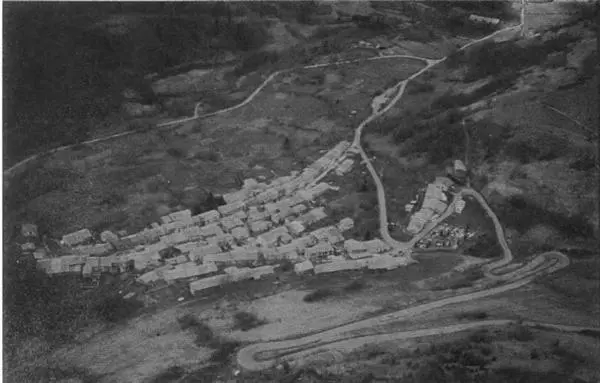

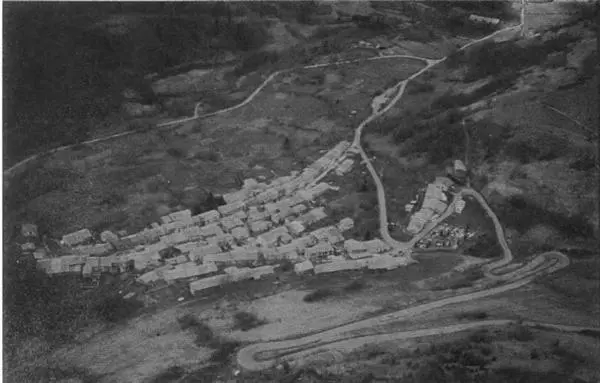

Авиньонет в Лорагэ: здесь в мае 1242 г. отрядом файдитов были убиты инквизиторы и сопровождавший их отряд солдат.

Фанжо: в этом доме с 1211 по 1214 г. проживал св. Доминик.

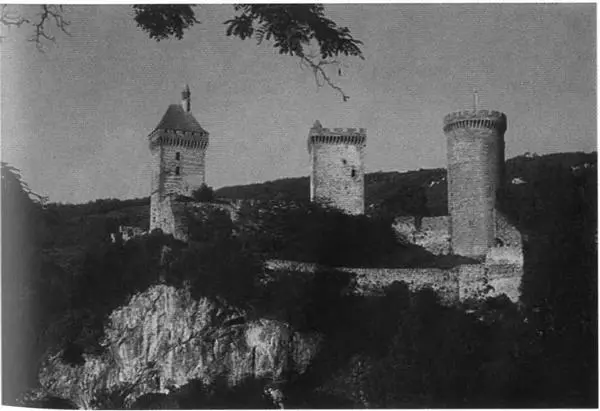

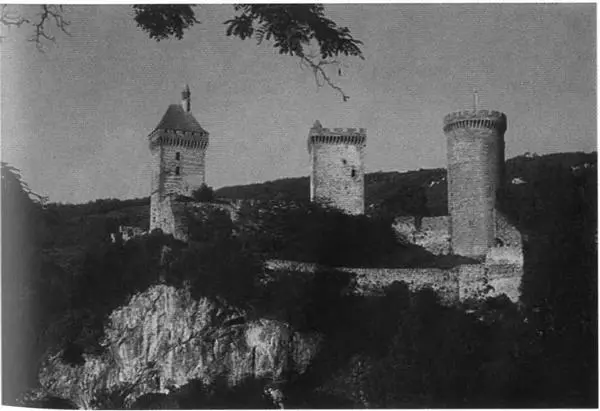

Замок графов де Фуа в Арьеже (постройка XI–XV вв.).

Современный вид со стен Монсегюра.

Читать дальше

![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/148043/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev-thumb.webp)