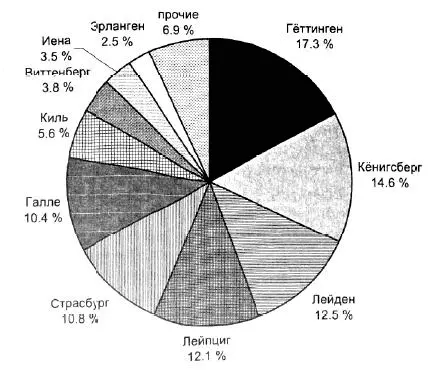

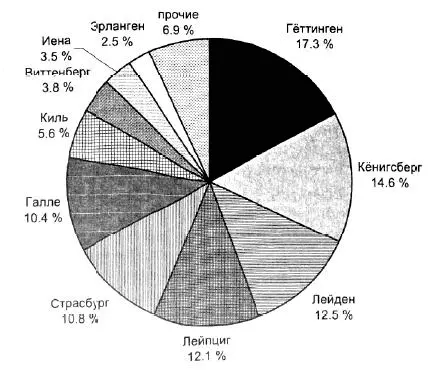

В шести крупных немецких университетах — Гёттингене, Галле, Кёнигсберге, Лейпциге, Страсбурге и Лейдене (последний, как будет объяснено в главе 1, являлся немецким по типу, хотя, конечно, не по государственной принадлежности) количество поступивших русских студентов составляет в сумме 597, т. е. около 78 % от общего их потока (см. диаграмму). На десять университетов, которые можно назвать значимыми для русско-немецких университетских контактов — помимо названных, это еще Виттенберг, Иена, Киль и Эрланген — приходится 93 % от всех студентов, поступавших в немецкие университеты. Остальные десять университетов, где зафиксировано пребывание студентов из России в XVIII — начале XIX века — Альтдорф, Вюрцбург, Гейдельберг, Гельмштедт, Гиссен, Марбург, Росток, Тюбинген, Франкфурт-на-Одере и Фрейбург — в сумме получают менее 7 % студентов.

Интересно сравнить эти данные с общими пропорциями посещаемости различных университетов Германии. К двум крупнейшим из них относились Галле и Иена, особенно в первой половине XVIII века, когда каждый из них насчитывал свыше 500 ежегодно поступавших студентов [75] Данные о посещаемости немецких университетов в XVIII веке основаны на классической работе: Eulenburg F. Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart. Leipzig, 1904. S. 294–299.

. Между тем, Галле стоит лишь на шестом месте по посещаемости среди русских студентов (основная масса которых действительно приходится на первую половину века), а в Иене присутствие «великорусских» студентов практически не отмечено (единственное исключение — приезд туда Я. И. Карцева в ходе образовательной командировки выпускников Петербургского педагогического института в 1808 г.; также мало было в Иене и малороссов). В то же время, относительно малочисленный университет в Страсбурге (около 150 студентов в год) удерживает одно из лидирующих мест в нашем списке. Объяснение этому — в истории постепенной эволюции типа немецкого университета от средневековой корпорации навстречу идеям эпохи Просвещения (см. главу l). Иена и, в меньшей степени, Галле еще сохраняли много черт, принадлежавших к старому типу учебных заведений, тогда как открывшийся в 1737 г. Гёттингенский университет — лидер по числу русских студентов — во второй половине XVIII века стал не только одним из самых крупных (около 400 поступающих в год), но и передовых университетов Германии в том смысле, что обучение там максимально удовлетворяло социальным нуждам привилегированных сословий, с одной стороны, и подготовке студентов на самом высоком научном уровне, с другой. Этим объясняется популярность Гёттингена не только в России, но и в других странах Европы; можно сказать, что по своему назначению он с самого начала служил общеевропейским образцом высшего учебного заведения. В той же степени репутацию такого «университета Просвещения» получил в середине XVIII века и Страсбургский университет. К тому же, и в Гёттингене, и в Страсбурге у России существовали свои «сочувственники» — ученые среди университетских профессоров, готовые помогать обустройству там русских студентов, находившиеся в длительной переписке с Академией наук (или позже с Московским университетом). Именно поэтому Россия, как в смысле государственных учреждений, так и общественного мнения, с самого начала ориентирует свой выбор на наиболее передовые немецкие университеты. Примером здесь также может служить Эрланген — университет, основанный в середине XVIII века по примеру Гёттингена, но в гораздо меньших масштабах (не более юо студентов в год), который тем не менее привлек определенное число студентов из России, представлявших верхушку русского дворянства. С другой стороны, таблица за показывает, как может обмануть, например, часто повторяемое в теме русского студенчества за границей в связи с именем Ломоносова название Марбургского университета. Это, действительно, достойное учебное заведение принадлежало, тем не менее, к числу малых немецких университетов (от 50 до юо студентов в год), и Ломоносов попал туда в 1736 г. исключительно благодаря присутствию там знаменитого философа Христиана Вольфа (см. главу 3). Поэтому Ломоносов и его спутник Дмитрий Виноградов оказались единственными «великорусскими» студентами за весь рассматриваемый период: кроме них, еще одного жителя Минска с польской фамилией и четырех столичных немцев, выходцев из России в Марбурге за данный период больше не было.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/420907/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya-thumb.webp)