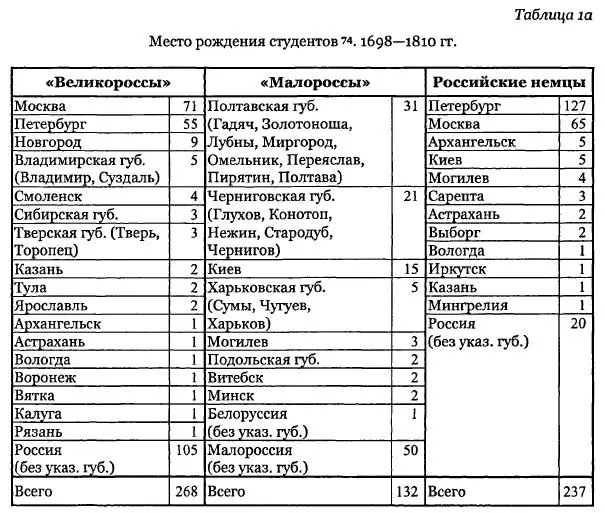

Таблица 1a [74] Названия и границы губерний (за исключением Сибирской) приведены нами на начало XIX в. Для более раннего периода они употребляются не в смысле реально существовавших административных единиц, но лишь для обозначения конкретной территории.

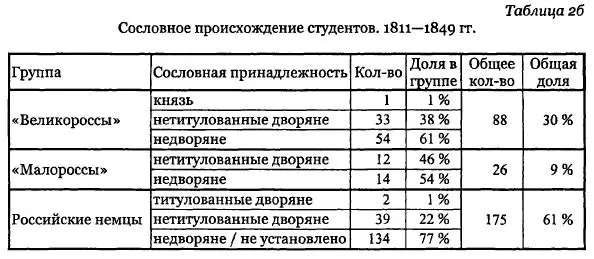

Социальный состав названных групп в количественном и процентном отношении показан в таблицах 2а и 26.

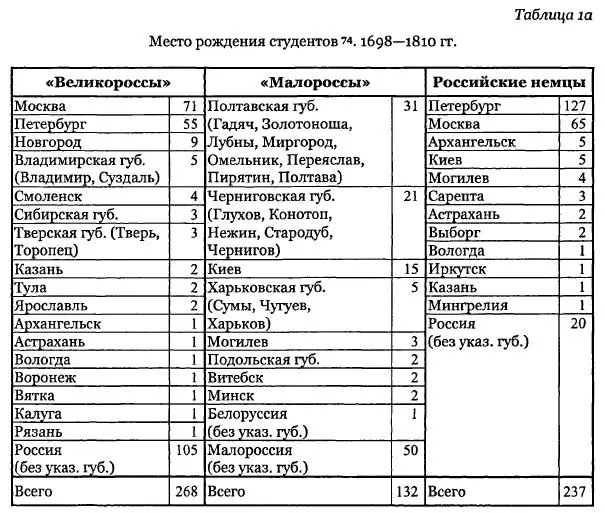

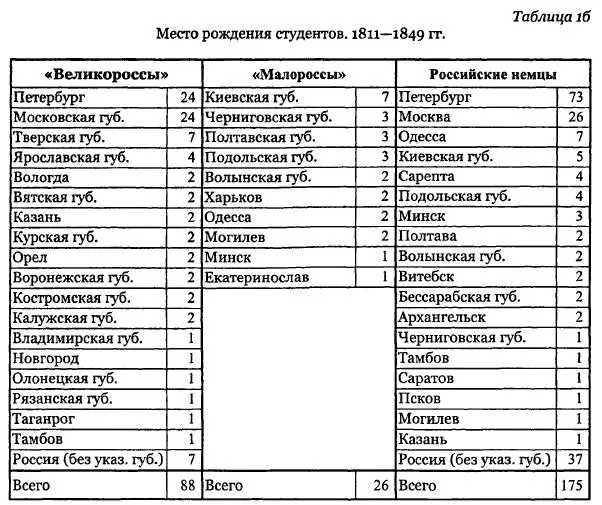

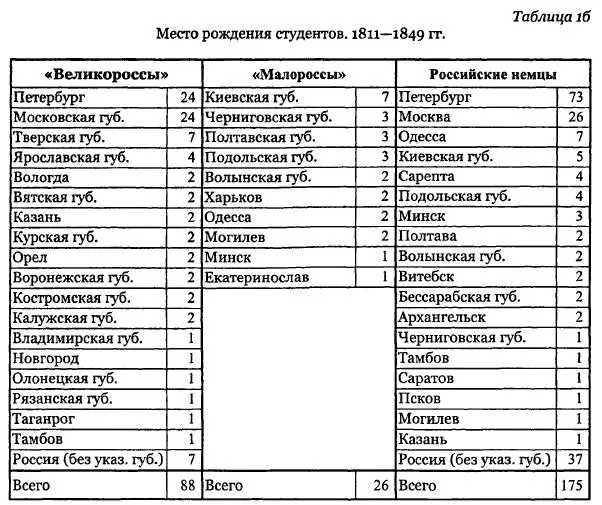

Проанализируем некоторые данные из этих таблиц. В XVIII — начале XIX в. большую часть студентов составляли «великороссы», т. е. уроженцы Москвы, Петербурга и центральных российских губерний, и это вполне объяснимо тем, что данная группа покрывает существенно больше губерний и городов, чем «малороссы». Как видно из таблицы la, выходцы из Москвы и Петербурга здесь преобладали, что касается других городов, то заметен вклад Новгорода и Владимира. Интересно, что несколько студентов уже в XVIII в. происходили из отдаленных восточных областей Российской империи: из Казани, Вятки, Астрахани и даже Сибирской губернии.

Довольно высокая доля российских немцев в таблицах la и 2а (более одной трети от общей численности студентов) — свидетельствует, во-первых, о не прекращавшейся в течение всего XVIII века связи этой социальной группы с Германией, а во-вторых, о том, что первоначально именно российские немцы «задавали тон» в студенческих поездках из России в Европу. «Малороссы» в XVIII — начале XIX в. представлены преимущественно выходцами с земель, которые покрывают три губернии левобережной Украины (Полтавская, Черниговская и Харьковская), и в этом смысле их «плотность» на такой сравнительно небольшой территории весьма высока. Студенты из белорусских земель и правобережной Украины (Подолии) представлены здесь лишь единичными случаями.

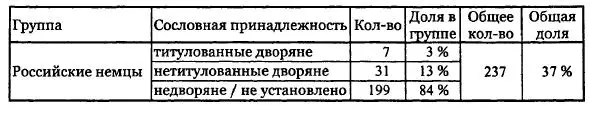

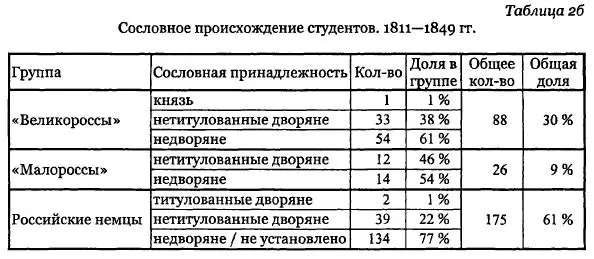

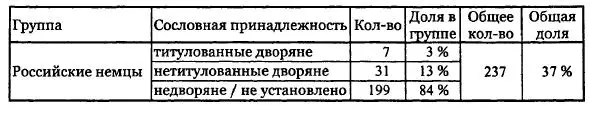

Также весьма красноречив социальный состав каждой из групп. В первых двух из них преобладает дворянство, причем в составе «великорусского» дворянства особенно много титулованных фамилий. Среди них — 38 князей (Голицыны, Юсуповы, Куракины, Долгорукие, Трубецкие, Вяземские и проч.), 19 графов (Разумовские, Апраксины, Мусины-Пушкины, Румянцевы, Шереметьевы и др.) и 6 баронов. У студентов из малороссийского дворянства, напротив, титулованные фамилии почти не встречаются (впрочем, в этих губерниях их практически не было: в собранные данные лишь в самом начале XIX века попали два брата, графы Потоцкие из семьи магнатов Подольской губернии). Среди российских немцев присутствуют 5 баронов и 2 графа остзейского происхождения, осевших в Петербурге (Сивере и Ливен).

Преобладание в XVIII в. среди студентов дворян и наличие среди них представителей самых родовитых фамилий легко объяснимо и говорит как о высоком престиже немецких университетов среди русской аристократии, так и высокой стоимости такого образования, которое могли себе позволить лишь состоятельные семьи. Тем интереснее отметить существенную долю в общем потоке выходцев из недворянской среды: это были сыновья духовенства, казачества, мелких чиновников, даже солдатские дети. Среди «великороссов» они составляют, по меньшей мере, одну пятую часть, а если принять во внимание, что большинство фамилий, сословный статус которых не удалось точно установить, можно отнести к людям недворянского происхождения, то эта доля превысит одну треть. Одним из первых русских студентов в Германии из недворян был, конечно, М. В. Ломоносов (1736 г.), но появились они уже в петровское время — к ним относилась целая группа «подьячих детей», направленная учиться в Кёнигсбергский университет в 1717 г. (см. главу 2). Интересно, что и среди малороссов доля недворян столь же высока, а если учесть, что в этой группе у значительного количества студентов не удается точно установить сословное происхождение, то относительная доля недворян здесь может даже достичь половины. В группе же российских немцев, для социального статуса которых в XVIII в. обладание дворянством нехарактерно, студенты-дворяне вообще составляют меньшинство. Таким образом, в целом, весьма высокий процент русских студентов происходил из непривилегированных сословий, представители которых в той же, если не в большей степени, чем дворяне, демонстрировали тягу к европейскому образованию и научным знаниям. Всё это свидетельствует о значительной социальной мобильности русского общества XVIII в., возможности быстрого усвоения в нем новых идей и ценностей, а также стремлении определенной его части изменить свое социальное положение, в том числе и путем получения университетского образования за границей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/420907/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya-thumb.webp)