В состав Порт-Артурской эскадры входило 12 эскадренных миноносцев, построенных по типу знаменитого «Сокола». Корабли создавались в Петербурге, на Невском и Ижорском заводах, перевозились в Порт-Артур в разобранном виде и собирались на специальной верфи, оборудованной на полуострове Тигровый Хвост. С самых первых дней войны «соколы» активно использовались для самых разнообразных надобностей — обстрелов побережья, охраны рейда и ближних подступов к крепости, посыльной службы и траления, став мастерами на все руки морской войны. С середины лета 1904 г. эсминцы освоили новую службу — они стали быстроходными минными заградителями, принимая на борт на импровизированных деревянных салазках по 16 якорных мин. Самый крупный успех в новом качестве выпал на долю «Сердитого» (командир лейтенант А.В. Колчак, будущий герой Первой мировой войны и Верховный правитель): 30 ноября на его минах подорвался и затонул крейсер «Такасаго» (4200 т) — один из лучших в японском флоте.

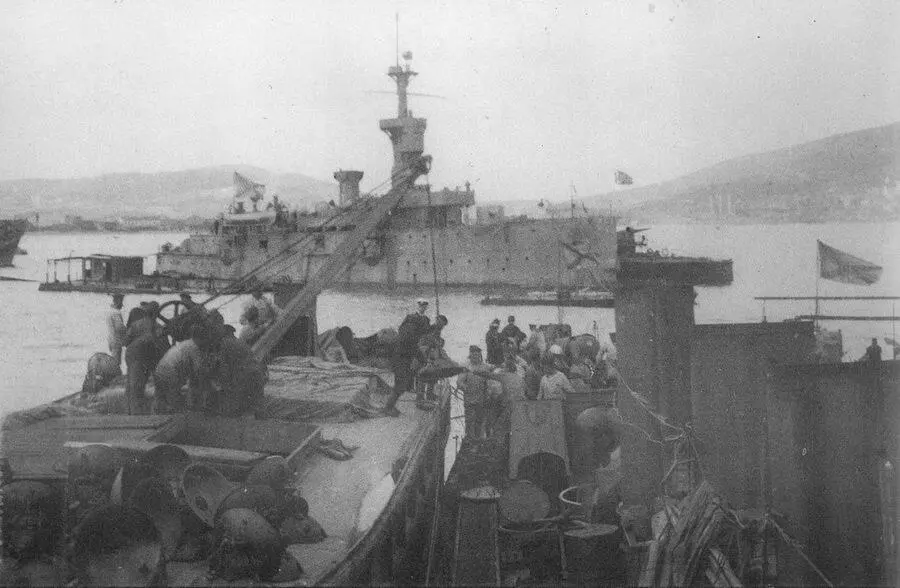

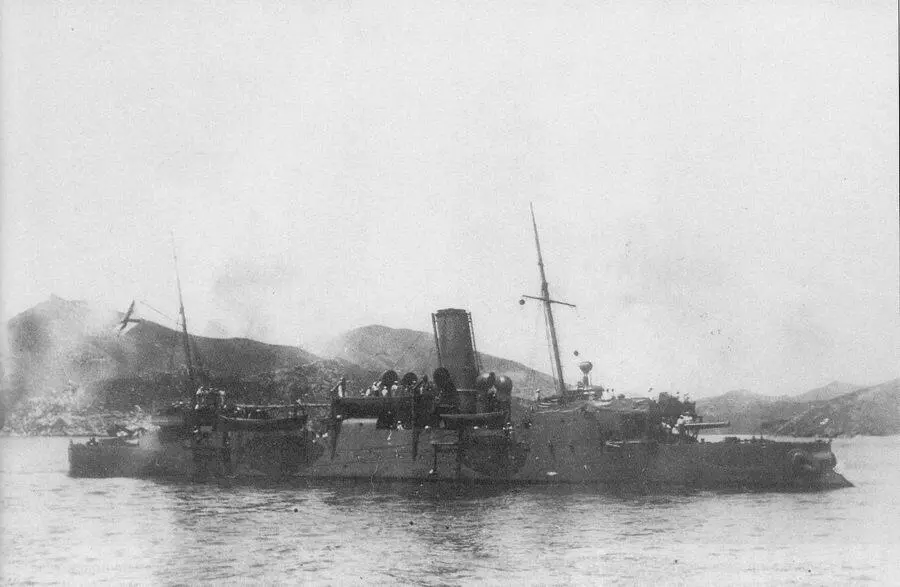

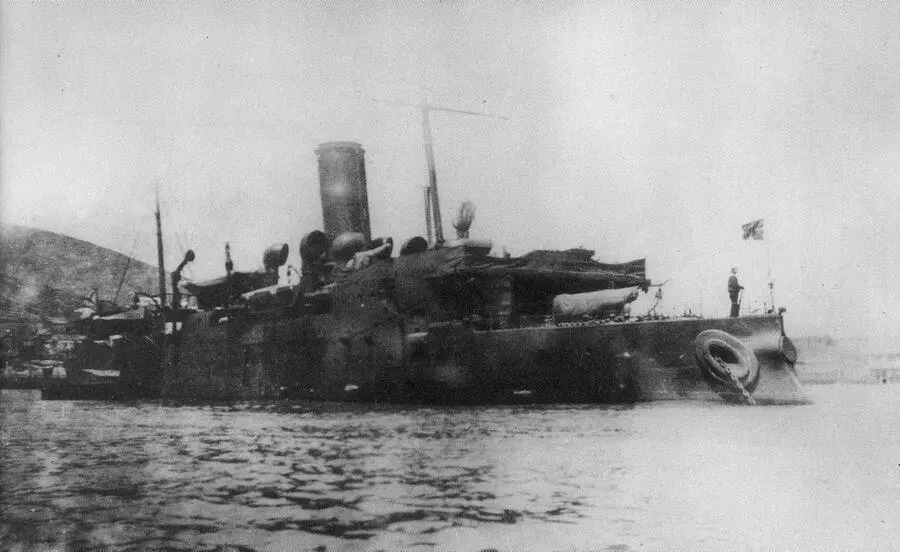

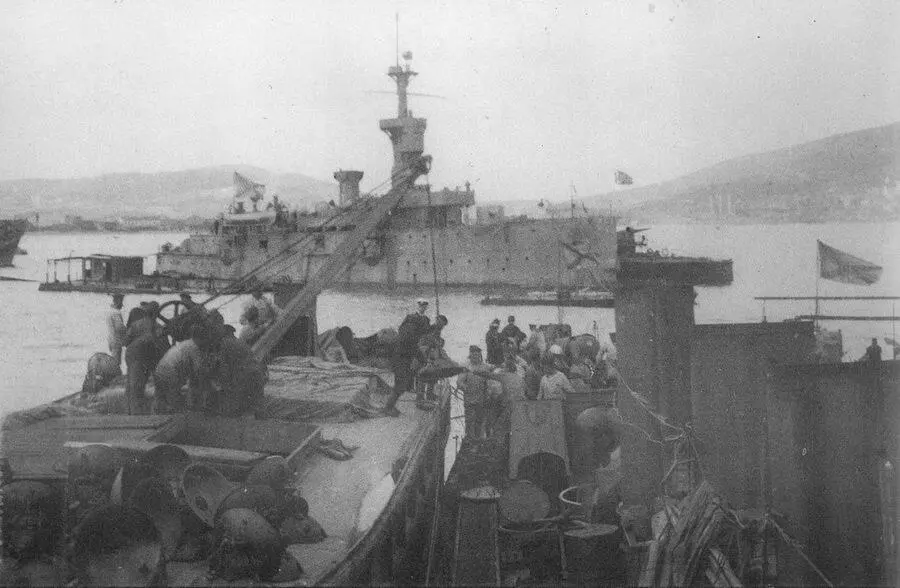

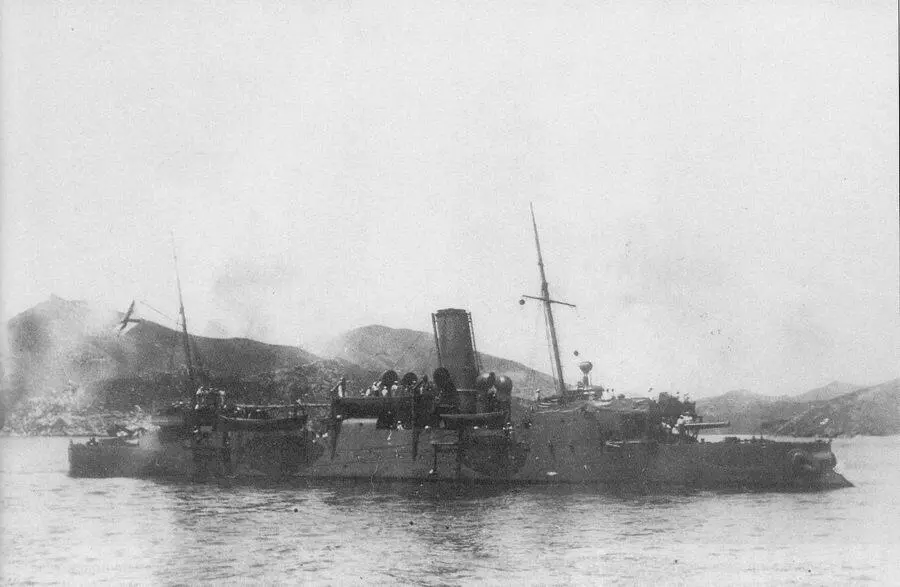

В Порт-Артуре имелось 7 мореходных канонерских лодок, однако принять участие в боевых действиях довелось не всем. «Манджур» был интернирован в Шанхае, «Кореец» разделил участь крейсера «Варяг», а «Сивуч» отрезан от главных сил и взорван командой уже в августе. Воевали с противником «Гиляк» (верхнее фото напротив), «Гремящий» (вверху) и «Отважный» (внизу). Вместе с «Бобром» они оказывали артиллерийскую поддержку с моря обороняющимся на Квантунском полуострове пехотным частям и морским десантам, несли брандвахтенную службу у входа на рейд и выполняли массу прочей рутинной работы в прибрежных водах. «Гремящий» подорвался на мине и затонул у Порт-Артура 5 августа 1904 г., «Гиляк» потоплен огнём японских осадных мортир на внутреннем рейде в конце ноября, а «Бобр» с «Отважным» сражались до последних дней осады и были затоплены своими экипажами соответственно 13 и 20 декабря 1904 г. (последний — вместе с броненосцем «Севастополь» в бухте Белый Волк).

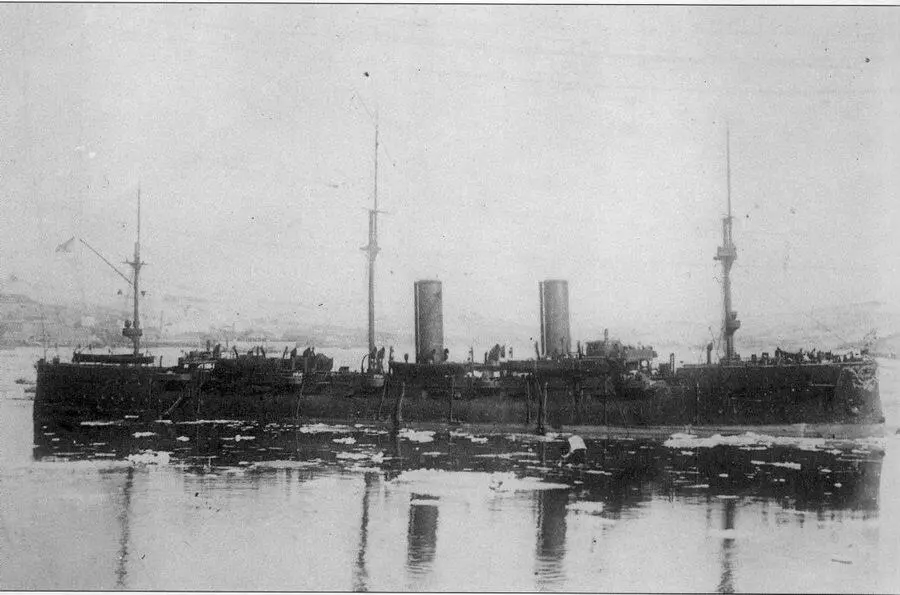

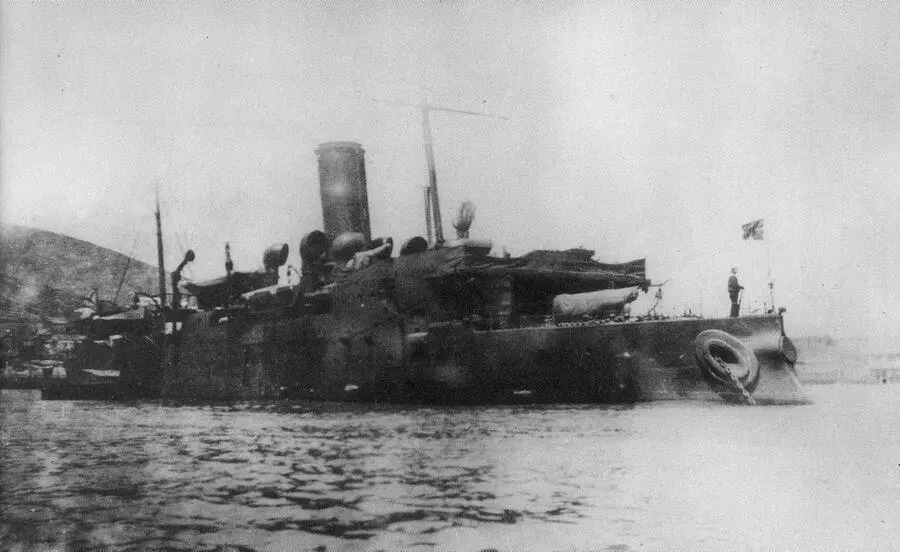

Попытка прорыва из осаждённого Порт-Артура, предпринятая в конце концов эскадрой, не увенчалась успехом. На исходе сражения 28 июля, потеряв убитым флагмана и имея сильно повреждённым флагманский «Цесаревич», эскадра фактически разбрелась кто куда. На фото вверху — «Паллада» после возвращения в Порт-Артур. Внизу — «Цесаревич» после прихода в Циндао. Видны разрушения на обоих кораблях, пробоины в надстройках и надводном борту, в том числе практически разрушенная вторая дымовая труба на «Цесаревиче», в которой, по отзывам очевидцев, «снаряды… разорвались, расщепив трубу сверху донизу».

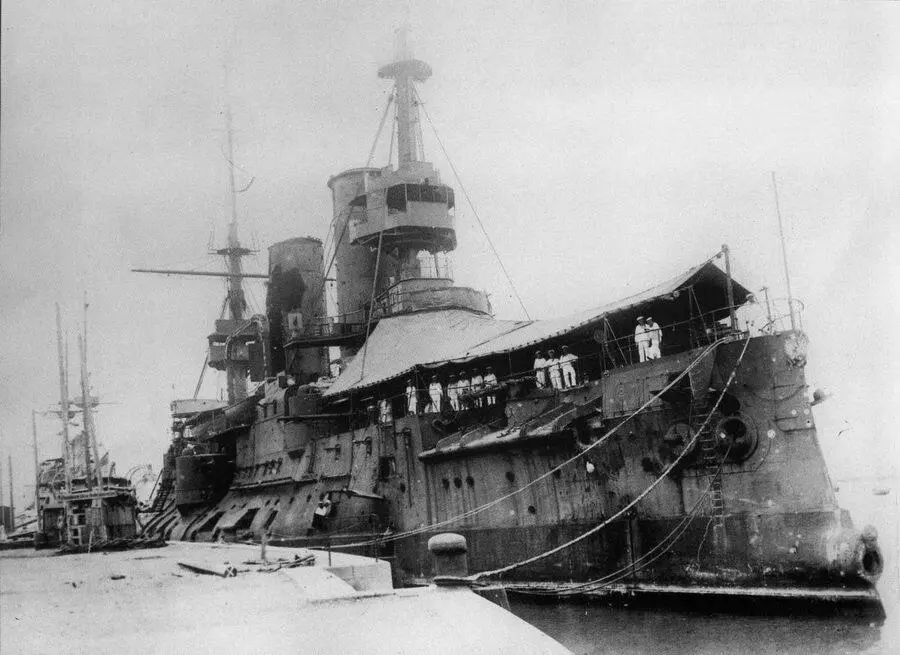

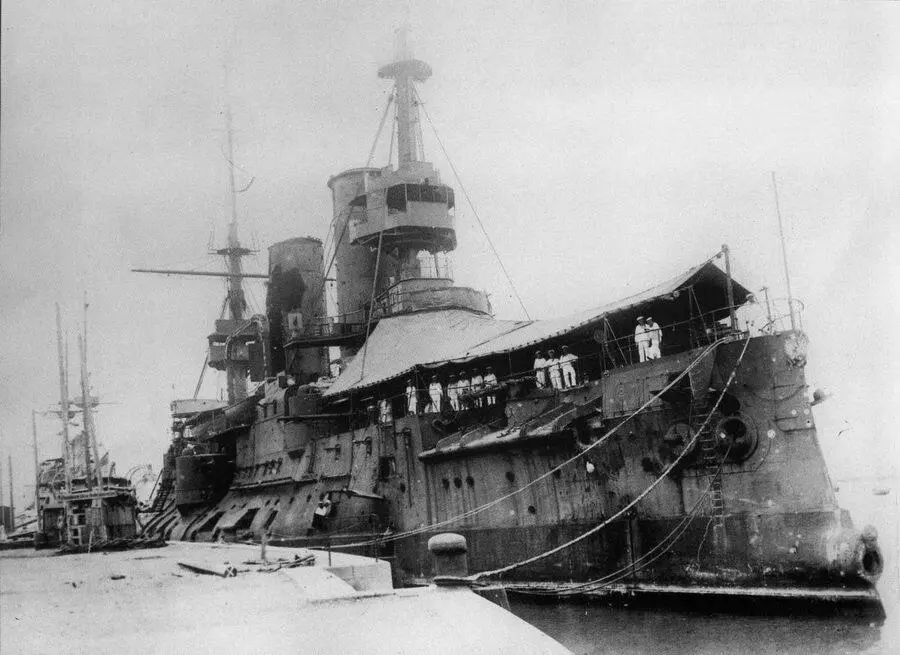

«Ретвизан» в Порт-Артуре после сражения 28 августа 1904 г. Фотография даёт наглядное представление о внешнем виде броненосца после боя: видна пробоина в носу, полученная около 13 час., у кают-компании кондукторов (она оказалась вблизи ватерлинии и периодически захлёстывалась волнами), огромная пробоина в передней дымовой трубе и две крупные пробоины в небронированном борту под верхней палубой у грот-мачты. Согласно официальному рапорту командира корабля капитана 1-го ранга Э.Н. Щенс-новича, броненосец получил 23 снаряда, были разбиты все шлюпки и прожектора, сбит гафель. Однако, несмотря на испещрённые осколками верхние части корабля, его броня ни разу не была пробита, котлы и механизмы находились в исправности, а новое поступление внутрь корпуса воды отсутствовало, о чём свидетельствует его ровная, без крена и дифферента, посадка.

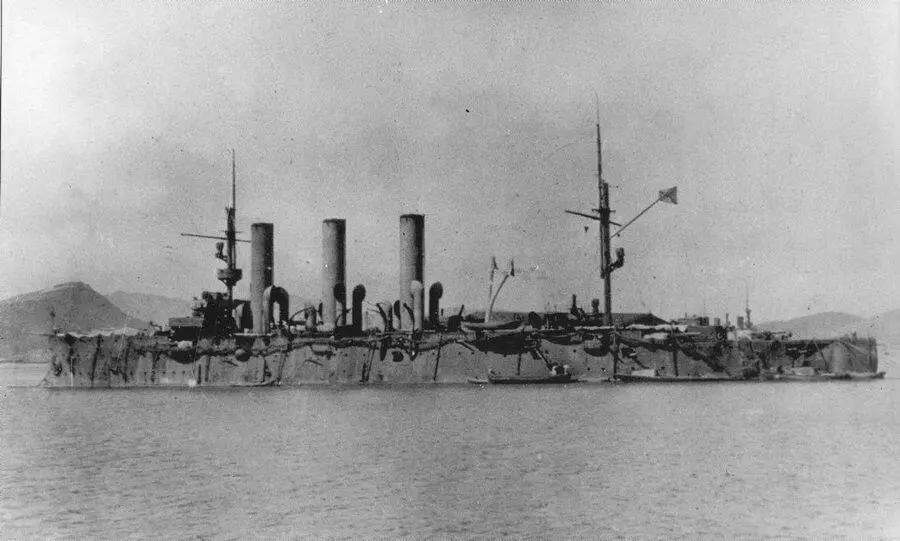

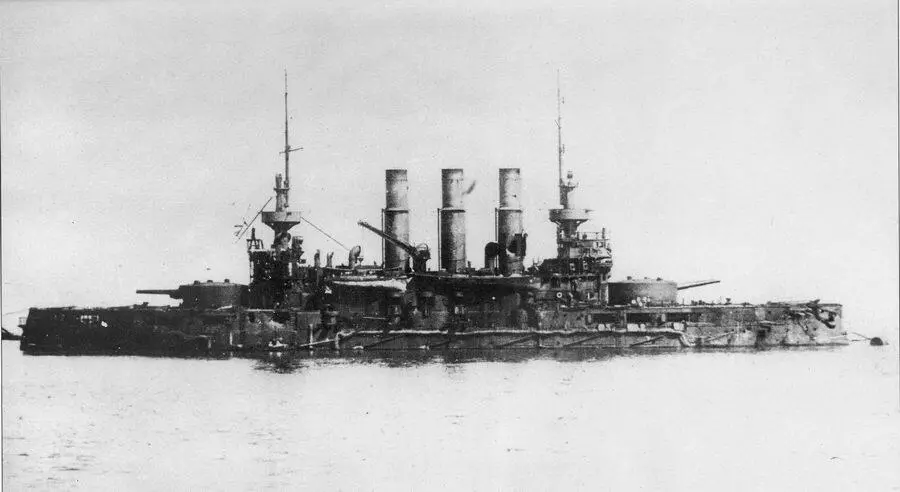

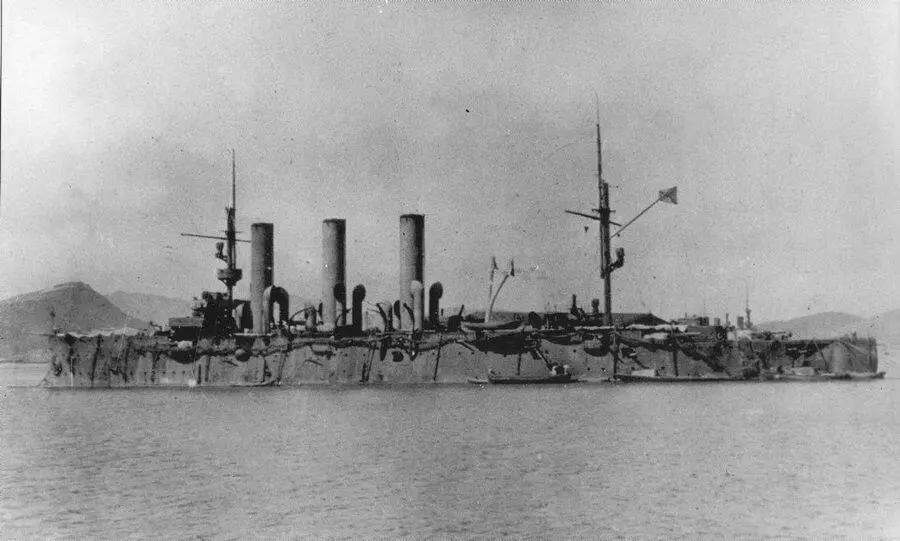

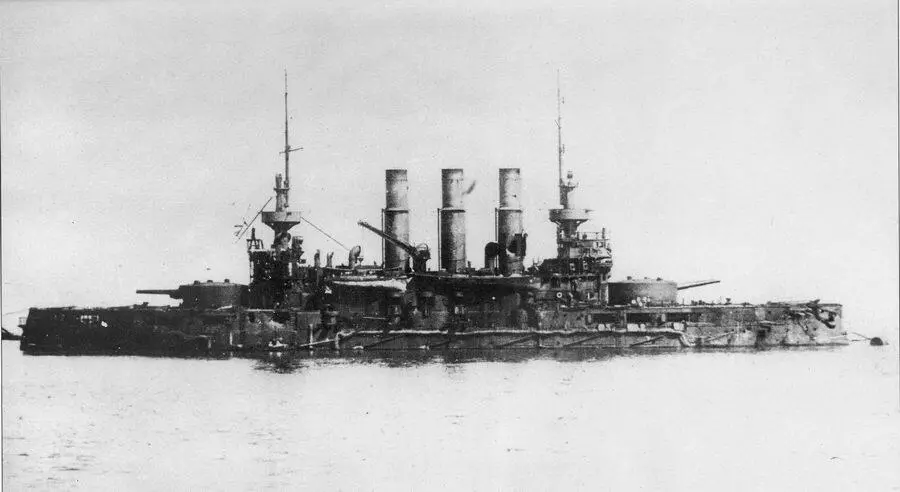

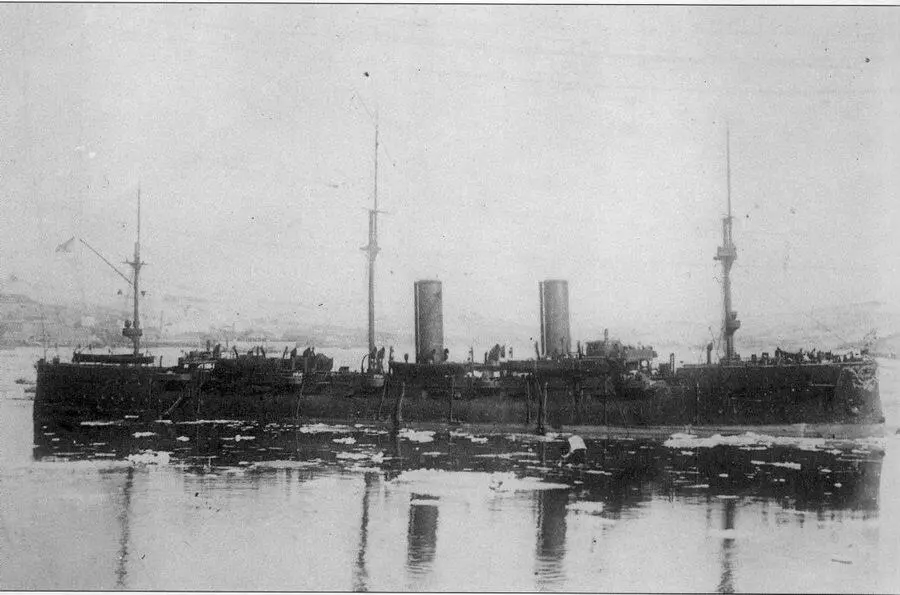

Окрашенный в начале войны в «боевой тёмно-оливковый цвет», броненосный крейсер Владивостокского отряда «Рюрик» (вверху) приобрёл довольно невыразительный вид, расставшись с довоенным обликом белоснежного красавца-крейсера, самого грациозного корабля эскадры Тихого океана. «Рюрик» героически погиб в бою с превосходящими японскими силами 1 августа 1904 г. В этом же сражении его собрат по отряду броненосный крейсер «Россия», получив большое количество попаданий (фото внизу) и понеся значительные потери в людях (48 убитых и 165 раненых из экипажа в 895 человек), всё же сумел вместе с «Громобоем» уйти от противника и достичь Владивостока.

Читать дальше